Современные технологии обработки изображений постоянно удивляют своим развитием и способностью преодолевать ранее казавшиеся непреодолимыми барьеры. Одним из самых интересных и необычных новшеств последних лет стала идея получения полноценного изображения, используя всего один фотодиод или фотосопротивление вместо традиционной камеры с сотнями тысяч пикселей. Такая идея кажется почти фантастической, однако благодаря современным математическим методам и оригинальному подходу к освещению объектов, она становится реальностью. Проект, реализованный энтузиастом по имени Джон Бамстед, продемонстрировал, что для создания фотографии необязательно использовать классическую камеру. Достаточно иметь небольшой проектор, способный проецировать определённые узоры, и один светочувствительный элемент, фиксирующий интенсивность отражённого света.

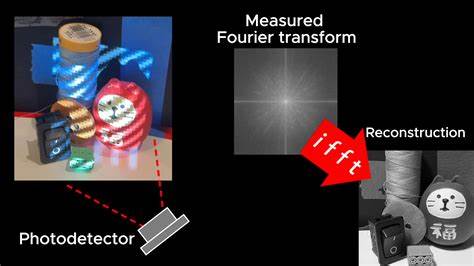

При этом само фотографирование происходит не прямым способом: фотодатчик может не быть направлен на объект, а изображение формируется из данных об отражениях света, например, от листа бумаги, что выступает в роли зеркала. Это кардинально меняет подход к съёмке и раскрывает новые горизонты использования этих технологий. Основу технологии составляет принцип сжатого сенсинга (compressed sensing) и базовые математические вычисления, связанные с преобразованием Фурье. Проектор создаёт на объекте последовательность световых волн в виде синусоидальных паттернов. Эти узоры непрерывно меняются и движутся, освещая каждую часть объекта с различной интенсивностью.

Один фотодиод, расположенный в определённой позиции, фиксирует отражённую яркость в каждый момент времени. Полученные значения — интенсивность отражённого света при различных синусоидальных паттернах проекции — представляют собой элементы частичного спектра объекта в частотной области. По сути, это измерения преобразования Фурье освещаемой сцены. Собрав достаточно данных, можно применить обратное преобразование Фурье и получить в итоге полноценное изображение объекта. Так называемая "камера с одним пикселем" формирует фотографию без использования сложной матрицы фоточувствительных элементов.

Особенность этого метода в том, что изображение формируется не с позиции сенсора как классической камеры, а с позиции проектора, что позволяет снимать объекты, обращённые в другую сторону, либо формировать картину из отражённых сигналов. Это также снимает необходимость в сложных оптических схемах и обеспечивает относительно простую конструкцию фотоаппарата — достаточно иметь современный микропроектор и один фотодатчик. Джон Бамстед подробно описал эту методику и снабдил её реальными примерами и инструкциями для повторения такого проекта дома или в лабораторных условиях. При этом технология имеет в своей основе не только применение к свету. Она сродни принципам, которые используются в компьютерной томографии или в некоторых видах 3D-печати.

Здесь базовые математические модели, основанные на преобразовании и анализе сигналов, позволяют не просто получить снимок, но и исследовать объёмные и скрытые структуры. Практическая реализация сталкивается с рядом сложностей. Работа с фотосопротивлением, например, чревата проблемами с динамическим диапазоном и скоростью отклика, что накладывает ограничения на скорость сканирования и качество изображения. Тем не менее, даже простые и относительно медленные сенсоры демонстрируют прекрасные результаты на практике. Оптимизация и выбор более быстрых фотодиодов способны значительно улучшить качество и скорость съёмки.

Этот необычный метод достижения изображения вызывает множество обсуждений и размышлений. Например, несмотря на впечатляющие возможности, существуют ограничения, связанные с явлением многолучевого отражения, при котором свет несколько раз отражается внутри сцены, создавая искажения и шумы в воспринимаемых сигналах. Такие эффекты хорошо известны в акустике и радарной технике, а в оптике с ними необходимо работать через вычислительные алгоритмы и фильтрации. С точки зрения безопасности и приватности технологии с камерой из одного пикселя и проектора тоже очень интересны. Возможность получать изображения с места, недоступного классической камере, либо видеть за углы через косвенные отражения открывает потенциал для новых видов наблюдения, а также вызывает опасения по поводу возможного использования в целях слежки.

Тем не менее, взгляд в будущее вселяет оптимизм. Развитие методов сжатого сенсинга, ускорение вычислительных алгоритмов обратного преобразования Фурье, а также миниатюризация и удешевление проекторов и фотодатчиков делают данную технологию всё более доступной и распространённой. Возможности её расширения в областях медицинской визуализации, робототехники, автономных транспортных средств и культурного наследия очевидны. Цветное изображение достигается простой последовательной съёмкой с использованием трёх цветовых каналов — красного, зелёного и синего. Каждое цветовое сканирование требует отдельного прохождения проецируемых паттернов и отдельной обработки данных, но принцип остаётся тот же, и сложность вычислений возрастает всего лишь в несколько раз.

Этот нетрадиционный путь получения изображений показывает, насколько тесно связаны математика и технологии в современном мире и как важна глубокая научная база для реализации самых неожиданных инженерных решений. Такие проекты вдохновляют на дальнейшее изучение и экспериментирование, а помимо чисто научного интереса несут в себе огромный практический потенциал, меняя представления о том, как можно видеть и фиксировать окружающий мир. В итоге, идея фотографировать объекты используя один пиксель и отражения с бумаги или других поверхностей — не просто курьёз из мира хобби-электроники. Это пример смелого синтеза математики и оптики, который обещает изменить подходы к съемке и анализу изображений, предоставляя новый взгляд на окружающую реальность и развивая технологические горизонты в самых разных областях.