Современные компьютеры значительно превосходят своих предшественников по мощности и функционалу. Новейшие процессоры, такие как серии Apple M, демонстрируют ошеломительные показатели производительности и энергоэффективности. Однако многие пользователи отмечают, что скорость работы их устройств при обычных задачах, например в веб-серфинге или переключении между окнами, не ощущается значительно быстрее, чем несколько лет назад. Почему же возникает такое ощущение и действительно ли компьютеры перестали становиться быстрее? Ответ кроется в сложном взаимодействии между аппаратным обеспечением, программным обеспечением и восприятием пользователя. Одним из ключевых факторов, влияющих на восприятие скорости, является человеческий фактор.

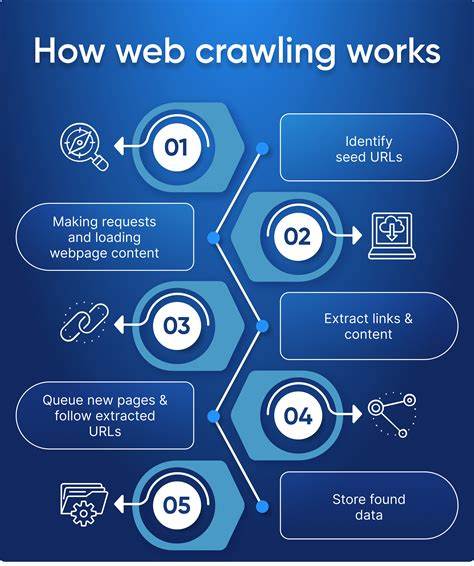

Скорость пользовательского интерфейса сформировалась десятилетия назад и сегодня уже достигла того уровня, при котором дальнейшее ускорение взаимодействия почти незаметно для человека. Человек просто не может воспринимать разницу времени в миллисекундах между загрузкой страниц или откликом интерфейса, если эти показатели уже находятся в пределах комфортной и быстрой работы. Таким образом, даже если внутренние вычисления и процессы вашего компьютера происходят гораздо быстрее, это не всегда отражается на субъективном ощущении быстроты. Есть и более технические ограничения, которые ограничивают ощущение скорости. Сегодня многие задачи пользователей напрямую зависят от взаимодействия с сетью — загрузка веб-страниц, работа с облачными сервисами, получение данных из интернета.

Независимо от того, насколько мощен ваш процессор или быстр ваш накопитель, скорость передачи данных по сети и задержки связаны с физическими ограничениями, расстоянием и маршрутизацией трафика. Именно поэтому можно сказать, что вы ограничены не мощностью своего компьютера, а «трубой» интернет-соединения, через которую проходят все данные. Закон Амдала, написанный легендарным архитектором суперкомпьютеров Джином Амдалом, при этом отлично описывает ситуацию с производительностью современных компьютеров. Этот закон гласит, что время выполнения задачи ограничено последовательной частью работы, которую нельзя распараллелить. Хотя современные процессоры приобретают все большую параллельность, не все задачи могут быть эффективно распределены на множество ядер.

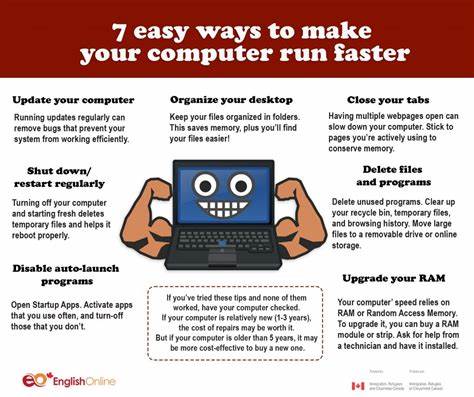

Именно поэтому прирост производительности по отдельному потоку или для задач, которые выполняются последовательно, растет гораздо медленнее, чем общая вычислительная мощность процессоров. Параллельно с этим происходит явление, известное как «раздутие» программного обеспечения. Современные приложения становятся все тяжелее и требуют больше ресурсов, стоимость которых проедает ту производительность, которую добавляют новые процессоры. Это явление описывает закон Вирта, который утверждает, что программы всегда имеют тенденцию замедляться быстрее, чем увеличивается производительность железа. Таким образом, разработчики используют возможности компьютерных систем, создавая более функциональные, но при этом более ресурсоемкие приложения, что снижает конечное ощущение улучшения работы компьютера.

Еще одним аспектом является направленность современных улучшений производительности. В последние годы приоритет сместился с увеличения тактовой частоты процессоров на улучшение многопоточности и энергоэффективности. Операционные системы и приложения также вынуждены адаптироваться к этой новой реальности, при этом многие повседневные задачи, например обычный веб-браузинг, не успевают полноценно воспользоваться преимуществами параллелизма, поскольку они по своей природе последовательно-зависимы. Графические адаптеры, особенно в техниках Apple, также показывают ограничения, не дотягивая до требований современных задач, требующих интенсивной SIMD (Single Instruction, Multiple Data) и векторной обработки. Недостаточная производительность графической подсистемы заметна в быстрых и ресурсоемких графических операциях, что косвенно сказывается и на общей отзывчивости системы.

Следует также отметить и то, что производительность устройств часто измеряется в бенчмарках, которые не всегда отражают реальные повседневные сценарии использования. Высокие показатели Geekbench или Cinebench впечатляют, но не гарантируют более плавного переключения между вкладками в браузере или меньшей задержки отклика в пользовательском интерфейсе. Это связано с тем, что бенчмарки оценивают узкие аспекты производительности, а конечный пользователь сталкивается с комбинацией множества факторов — аппаратных возможностей, оптимизаций ПО, качества реализации интерфейса и даже собственной привычки к работе с устройством. Стоит также подметить, что производители сейчас больше ориентируются не столько на увеличение «сырая» производительности, сколько на оптимизацию энергопотребления и тепловыделения. Современный подход к дизайну встраивает баланс между скоростью и эффективностью — устройства должны быть не просто мощными, но и оставаться компактными и долгоработающими.

Это особенно важно в эпоху мобильных устройств и ноутбуков, где задачей инженеров является создание идеального баланса между автономностью и достаточной вычислительной мощностью. Почему же тогда люди, покупая новые устройства, ощущают, что ничего не изменилось? Ответ заключается в том, что современные компьютеры развиваются не столько по линейной схеме, когда производительность просто удваивается, как это было в прошлом, а скорее совершенствуются в направлениях, не так заметных на первый взгляд. Они справляются с более сложными и многозадачными процессами, предоставляют поддержку новых технологий, обеспечивают более высокий уровень безопасности и удобства, а также оптимизируют энергоэффективность. Для пользователей выполнение привычных действий вроде просмотра интернета или использования офисных приложений не стало значительно быстрее, потому что эти действия изначально не были сильно ограничены мощностью устройств. В конечном итоге, ощущение, что компьютеры не становятся быстрее, является результатом сочетания технологических ограничений, особенностей программного обеспечения и человеческого восприятия скорости.