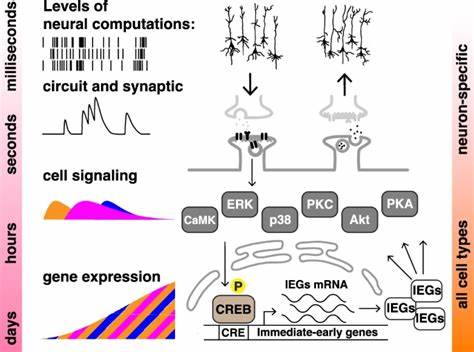

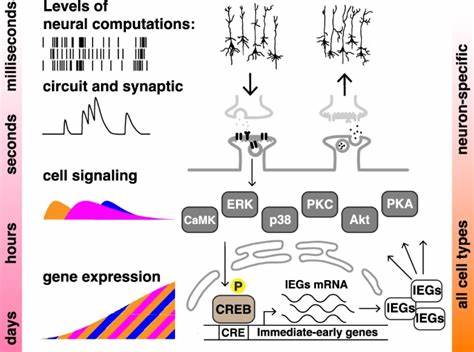

Изучение процессов обучения и памяти традиционно связано с работой нервной системы, в особенности с активностью нейронов и синаптической пластичностью. Одним из фундаментальных феноменов в когнитивной науке является эффект массированного и распределённого обучения, при котором распределённые во времени повторения способствуют более прочному и длительному запоминанию, чем эквивалентное количество занятий в рамках одного тесного временного интервала. Этот эффект был впервые описан Германом Эббингаузом более века назад, и с тех пор получил подтверждение во множестве экспериментальных моделей, преимущественно связанных с нейронной активностью и поведением животных. Однако последние исследования открывают неожиданные грани этой классической теории, демонстрируя, что эффекты запоминания и обучения проявляются и в ненейронных клетках человека, таких как клеточные линии SH-SY5Y и HEK293. Данная научная работа посвящена изучению молекулярных механизмов эффекта массированного и распределённого обучения вне нервной системы, используя инновационный подход с применением люциферазного репортера, активируемого через CREB-зависимый промотор.

Такой репортер позволяет измерять активность транскрипции в ответ на специфические сигнальные стимулы, что служит прокси-индикатором клеточной памяти. Для моделирования тренировки применялись быстро и кратковременно повторяющиеся пульсы двух химических агонистов: форсколина, активатора аденилатциклазы, что повышает уровни цАМФ и, соответственно, активирует протеинкиназу A (PKA); и тетрадеканоилфорбол ацетата (TPA), который напрямую активирует протеинкиназу C (PKC). Таким образом, задействовались ключевые сигнальные каскады, часто вовлечённые в процессы памяти и обучения. Результаты показали, что многократные, равномерно распределённые во времени пульсы данных агонов вызывали более мощную и длительную экспрессию люциферазы по сравнению с одним массированным стимулом аналогичной суммарной длительности. Особенно сильно выражен был эффект при четырёх пульсах с оптимальным интервалом примерно в десять минут.

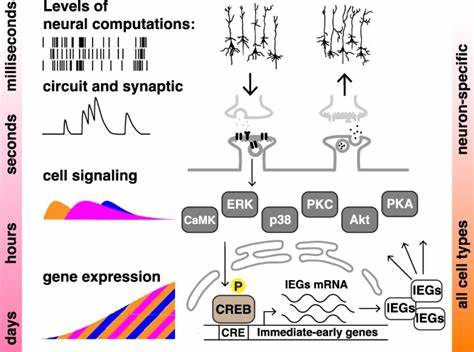

Причём эффект не просто увеличивал уровень транскрипционной активности сразу после стимуляции, но и значительно замедлял её снижение с течением времени, что отражает свойства долговременной памяти. На молекулярном уровне пространственное и временное распределение стимулов оказывало влияние на степень и динамику фосфорилирования ключевых сигнальных белков ERK и CREB. Эти молекулы давно известны своей ролью в формировании и поддержании памяти в нервной ткани. В исследовательской системе показано, что их фосфорилирование и, следовательно, активация были существенно выше и устойчивей при распределённых пульсах, а ингибирование ERK или CREB полностью блокировало различия между массированными и распределёнными стимуляциями, что указывает на критическую роль этих путей в формировании эффекта распределённого обучения и в ненейронных клетках. Удивительно, что данный эффект наблюдался не только в клетках нейробластомы SH-SY5Y, обладающих некоторыми свойствами нервных клеток, но и в совершенно разных по происхождению — клетках HEK293, которые происходят из эмбриональной почки человека и не имеют нейронального профиля.

Это подчёркивает тот факт, что механизмы клеточной памяти имеют универсальный характер и могут лежать в основе способности различных типов клеток воспринимать, интегрировать и запоминать внешние сигналы. Использование люциферазного репортера с коротким временем жизни белка (PEST-модификация) было ключевым подходом для выявления этой динамики, поскольку он позволил отслеживать непосредственную транскрипционную активность и ее изменения с течением времени, не повреждая клетки и не создавая артефактов, вызванных накоплением продукции. Такой совместно с точным контролем временных параметров стимуляции, позволил заглянуть в фундаментальные процессы распознавания временных паттернов сигналов внутри клетки. На примере данных экспериментов можно заключить, что так называемая «клеточная когниция» — способность клеток извлекать значимую информацию из контекста и временных характеристик поступающих сигналов — является общеклеточным феноменом, а не исключительной особенностью нервных клеток. Это дает возможность переформатировать взгляды на обучение, память и адаптацию на клеточном уровне, рассматривая эти процессы в более широком биологическом контексте.

Более того, понимание кинетики и взаимосвязей в сигнальных путях PKA, PKC, ERK и CREB открывает перспективы для разработки новых форм терапии когнитивных расстройств и стратегий улучшения памяти. Использование не нейронных клеточных моделей для изучения фундаментальных принципов формирования временных паттернов и транскрипционной памяти позволяет значительно снизить временные и финансовые затраты и обеспечить масштабируемость исследований, что затруднительно в сложных нейронных культурах и живых организмах. Важным аспектом исследования является выявление оптимального интервала между воздейсвиями, при котором эффект распределенного обучения максимален. Различные пути сигнальной передачи показали разную чувствительность к интервалам между пульсами. Например, PKC (активируемый TPA) был наиболее чувствителен к количеству стимулов, в то время как PKA (активируемый форсколином) реагировал в большей мере на длительность отдельных стимулов.

Таким образом, параметры стимуляции можно тонко настраивать для достижения наиболее эффективного результата. Это явление сходно с механизмами, выявленными в нейросистемах различных организмов, где временные шаблоны обучения критически важны для успешного закрепления памяти. Исследование также подчеркивает сложность регуляции экспрессии CREB: не только уровень его фосфорилирования, но и суммарное количество белка изменяются в ответ на различные временные схемы стимулов. Такая двойная регуляция облегчает обеспечение физиологической устойчивости и долговременности клеточной памяти. В целом, открытия свидетельствуют о том, что фундаментальные свойства памяти — долговременность, зависимость от повторений и интервалов, активация ключевых сигнальных путей — являются присущими не только нейрональным сетям, но и отдельным клеткам в различных тканях.

Это создает предпосылки для революционных пересмотров представлений о природе памяти и адаптации в биологических системах. Продвигаясь дальше, дальнейшие исследования в этой области смогут разгадать тонкие молекулярные механизмы интеграции временных паттернов сигналов, выявить универсальные правила обучения на клеточном уровне и разрабатывать новые подходы к когнитивной терапии, основанные на клеточных биологических моделях с высокой пропускной способностью. Таким образом, эффект массированного и распределённого обучения проявляется за пределами нервной ткани и может служить моделью для системного понимания клеточной памяти, открывая новые перспективы в области молекулярной биологии, медицины и биоинженерии.