В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта (ИИ) многие задаются вопросом, сможет ли машина когда-нибудь обогнать человека во всех сферах интеллектуальной деятельности. Однако учёные и специалисты в области ИИ всё чаще обращают внимание на уникальные качества человеческого интеллекта, которые, несмотря на мощь алгоритмов и гигантские объёмы данных, пока остаются недостижимыми для машин. Особенно ярко этот феномен проявляется в способности ребёнка учиться и воспринимать окружающий мир, опираясь на социальные и культурные взаимодействия. Именно поэтому в научном и общественном дискурсе появился образ «малыша на сырахых дрожжах», символизирующий естественную и мощную энергию человеческого интеллекта, работающего в гармонии с культурой и телом, что позволяет ему превосходить самые продвинутые модели искусственного интеллекта. Мелани Митчелл, известная компьютерная учёная и исследовательница искусственного интеллекта, проводит параллели между способом познания и развития интеллекта детей и способностями современных машинных алгоритмов.

По её мнению, машинный интеллект в своей основе опирается на анализ и предсказание на основе колоссальных объёмов данных, тогда как человеческий разум действует иначе – он активно исследует мир, взаимодействует с другими людьми и строит культурные связи, которые формируют и обогащают его понимание. Это делает детский интеллект многомерным и гибким, способным к эмпатии, творчеству и глубокому осмыслению. Один из ключевых моментов, который подчёркивается экспертами, — это роль тела и физического опыта в формировании интеллекта. Человеческий мозг не существует отдельно от тела; он развивался в тесной связи с возможностью взаимодействовать с окружающей средой. Обучение ребёнка включает в себя не только восприятие информации, но и активные действия, опыт прикосновения, движения и общение лицом к лицу.

В это время происходит формирование чувства эмпатии, социального понимания и моральных ценностей, которые машинные алгоритмы пока не способны воспроизвести. Таким образом, основное различие между «малышом на сырахых дрожжах» и искусственным интеллектом заключается в том, что ребёнок учится, будучи социально и культурно вовлечённым в мир. Он не только пассивно усваивает информацию, но и экспериментирует, исследует и формирует смысл на основе взаимодействия. Машины же, напротив, обрабатывают огромные массивы данных, не испытывая настоящего понимания, чувств или мотивации к обучению. Это фундаментальное различие подчёркивает, что создание полноценного универсального интеллекта, подобного человеческому, возможно лишь с учётом социального и физического контекста, которые у машин отсутствуют.

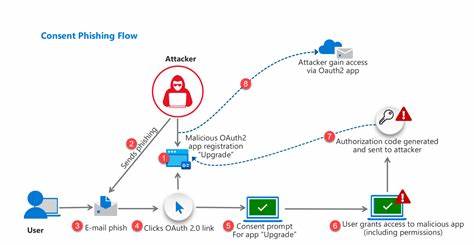

Дискуссия вокруг применения ИИ зачастую сосредоточена на его потенциале решать сложные задачи и предсказывать результаты, но при этом программные системы действуют без глубокого понимания и осмысления. Например, ИИ может помочь в разработке новых лекарств или прогнозировании погоды, используя миллионы данных, однако часто не способен объяснить причины своих выводов, что создаёт проблему доверия и прозрачности. В отличие от этого человек всегда стремится к пониманию причинно-следственных связей, изучая и переосмысливая полученную информацию. Также важно обратить внимание на этический аспект использования технологий. Ещё в начале развития ИИ компании создавали специализированные этические комитеты, чтобы оценить возможное влияние своих разработок, однако зачастую эти команды отодвигались на второй план в угоду быстрому коммерческому развитию и конкуренции.

В результате возникают вопросы, связанные с нарушением авторских прав, этическими ограничениями и социальной ответственностью разработчиков ИИ. Одна из наиболее спорных тем — использование искусственного интеллекта для генерации текстов, музыки и изображений, что вызывает противоречия с точки зрения авторского права и морали. Многие художники и писатели испытывают обиду и протест, считая, что их творчество было использовано без согласия и должной компенсации, в то время как технологическая сфера зачастую склонна искать практические пути использования полученных результатов, отбрасывая этические сомнения на задний план. Особое внимание следует уделить роли социальных и культурных аспектов в формировании интеллекта. Человеческий интеллект развивается в контексте общества, культуры, языка и взаимодействия с другими индивидами.

Живя внутри сложной системы отношений, человек учится обмениваться знаниями, разделять опыт, понимать и поддерживать других. Эмоции, например эмпатия и сочувствие, играют важнейшую роль в принятии решений и развитии личности. В этом смысле интеллект ребёнка «питает» не только пища или физиология, но и культурное наследие и социальное взаимодействие, которые формируют глубокое понимание мира. С другой стороны, ИИ машины не имеют тела и способностей к настоящему социальному взаимодействию. Они не способны испытать чувства и понять моральные дилеммы, так как не связаны с реальным миром и живут «внутри» цифровых кодов.

Это ограничивает спектр их интеллекта, делая упор на узкоспециализированные задачи и обработку информации без самосознания или понимания. Эксперты подчёркивают, что важно перестать рассматривать интеллект исключительно через призму рационального мышления и логики, свойственной ИИ. Человеческий интеллект уникален своей комплексностью, включающей когнитивные, эмоциональные и социальные компоненты. Поэтому попытки создания искусственного интеллекта, сосредоточенного только на рациональных вычислениях и решении конкретных задач, упускают из вида важнейшие аспекты понимания и взаимодействия с миром. Это накладывает существенные ограничения на прогнозы относительно «искусственного общего интеллекта» (AGI) — системы, которая могла бы полноценно имитировать и даже превосходить человеческий интеллект во всех его проявлениях.

Многие исследователи считают, что без внедрения в ИИ элементов физического присутствия, культурной и социальной вовлечённости создать такой интеллект невозможно. При этом и сам человеческий интеллект не является изолированной волшебной сущностью, а развивается в контексте культуры, традиций и общества. Человек полагается на знания других, учится у окружающих и строит свою индивидуальность через социальное взаимодействие. Можно сказать, что интеллект — это коллективное богатство, полученное и передаваемое из поколения в поколение посредством языка, технологий и искусства. Современные нейронные сети и языковые модели, хотя и способны генерировать впечатляющие результаты, остаются всё же статистическими инструментами, анализирующими огромные наборы данных.

Они не «понимают» в человеческом смысле, не испытывают эмоций, не могут самостоятельно предпринять моральные или социальные действия. Зато ребёнок, «заряженный» простыми вещами, такими как сыр и любовь взаимодействия с близкими, демонстрирует подлинное мышление, учится понимать окружающих и строить сложные отношения. Таким образом, пример «малыша на сырых дрожжах» служит метафорой для подчеркивания того, что истинный интеллект неразрывно связан с телесностью, социализацией и культурой. Это важное напоминание для разработчиков и исследователей, что при создании будущих ИИ-систем следует учитывать не только вычислительную мощь и алгоритмы, но и человеческие ценности, эмоции и социальные контексты. На фоне бурного прогресса в области искусственного интеллекта стоит сохранять баланс между восхищением достигнутыми успехами и осознанием ограничений машинного интеллекта.

Ребёнок, изучающий мир с помощью физических ощущений, эмоциональных связей и постоянного взаимодействия с окружающими, продолжает оставаться наиболее впечатляющим примером живого интеллекта, который пока что не под силу превзойти ни одной машине. Подводя итог, можно сказать, что хотя искусственный интеллект стремительно развивается и уже оказывает существенное влияние на науку, промышленность и повседневную жизнь, ему ещё далеко до естественной, гибкой и глубоко социальной природы человеческого интеллекта. Малыш, питающийся не только сыром, но и богатством культуры и общения, показывает нам путь, как интеллект может проявляться и развиваться. Именно этот путь раскрывает истинное превосходство человеческого сознания над цифровыми алгоритмами и напоминает о необходимости осторожности, этичности и вдумчивости при создании технологий будущего.