Шизофрения на протяжении многих десятилетий остаётся одной из самых загадочных и сложных в изучении психических патологий. Это заболевание поражает около одного процента населения Земли и характеризуется тяжелыми нарушениями мышления, восприятия, эмоциональной сферы и социального функционирования. Несмотря на то что шизофрения значительно снижает качество жизни, а также репродуктивный успех, ее гены продолжают существовать в природе, что порождает важный эволюционный вопрос: почему вредоносные гены шизофрении не исчезают из человеческого генофонда? Традиционные объяснения, основанные на естественном отборе, не дают исчерпывающего ответа на этот парадокс. Новая теория, известная как модель «клифф-эдж» (край обрыва), предлагает уникальную перспективу, позволяющую понять, почему шизофрения сохраняется на протяжении тысячелетий и каким образом тесно связана с эволюцией человеческого интеллекта и социальных навыков. Основная суть модели «клифф-эдж» заключается в том, что некоторые черты, увеличивающие возможность выживания и репродуктивного успеха, могут иметь несимметричную кривую полезности.

Это означает, что до определенной грани развитие этих черт приносит большие преимущества, а при выходе за критический порог наступает резкое снижение приспособленности. Эту идею доктор Рэндалф Нэсс выдвинул еще в 2004 году, а в 2024 году ученые Филипп Миттероекер и Джузеппе Мерола представили математическую и генетическую формализацию этой модели применительно к шизофрении. В биологической науке широко принято представлять эволюцию через метафору «фитнес-ландшафта», где каждая точка отражает генетическую характеристику, а высота – уровень приспособленности индивида. Для многих черт характерна форма холма, на вершине которого находится оптимальное значение. Примером могут служить длина крыльев птиц или уровень осторожности у зайцев – слишком большие отклонения в любую сторону снижают шансы на выживание.

Однако при моделях с клифф-эдж функцией, вместо мягкого пика фитнеса, столкновение с некоторой чертой ведет к внезапному и резкому падению приспособленности, словно человек стоит на краю обрыва. Шизофрения в таком случае – трагический след этой эволюционной крайности. Подход «клифф-эдж» позволяет воспринимать шизофрению как проявление непрямого побочного эффекта положительного отбора на черты, связанные с когнитивными и социальными способностями. Эти черты – мысленная гибкость, творческое мышление, языковые способности и умение выстраивать сложные социальные взаимодействия – по своим положительным эффектам способствовали увеличению выживаемости и успешности размножения. Однако слишком сильное проявление тех же генов и биохимических процессов может привести к тяжёлым нарушениям, вплоть до появления шизофренических симптомов, катастрофически ухудшающих адаптивность.

Генетические исследования подтверждают, что шизофрения – полигенное заболевание, обусловленное влиянием множества генов с малым, но суммирующимся эффектом. Такая сложная архитектура означает, что даже при отрицательном отборе на отдельные вредоносные варианты, они могут сохраняться в популяции благодаря совокупным положительным эффектам в пределах безопасного диапазона. Подобное равновесие, близкое к краю «обрыва», обеспечивает сохранение таланта и способностей у большинства людей, но приводит к тому, что у небольшой части наступает болезненный срыв. Аналогичные примеры клифф-эдж функций можно наблюдать в других аспектах биологии человека. Например, размер мозга при рождении.

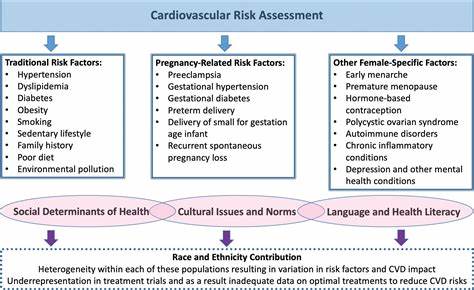

Большой мозг даёт преимущества в обучении и когнитивной деятельности, но слишком крупная голова затрудняет естественные роды, опасно для матери и ребёнка. В иммунной системе высокий уровень активности обеспечивает защиту от инфекций, но при чрезмерной агрессивности развивается аутоиммунное заболевание. Эволюция, оптимизируя средний уровень этих признаков, допускает риск появления крайних случаев, что иллюстрирует компромисс, который сделал и человеческий мозг. Современные генетические исследования показывают, что многие варианты генов, связанных со шизофренией, пережили периоды положительного отбора в эволюционной истории человека. Например, гены, участвующие в развитии речи и когнитивных функций, такие как FOXP1 и NRXN1, были важными для отделения современного человека от неандертальцев.

В этих генах нашли одновременно свидетельства эволюционных преимуществ и предрасположенности к психическим нарушениям. Это подкрепляет идею о том, что шизофрения является побочным продуктом сложного процесса формирования нашего уникального разума и социального поведения. Однако сегодня чисто положительный отбор на эти аллели снижён, так как более высокие уровни их выражения связаны со сниженной репродуктивной успешностью. Выводы о снижении частоты шизофренозависимых генов за последние тысячелетия не подтверждаются в популяционных данных, что указывает на сложный баланс между положительным и отрицательным отбором, который удерживает частоту заболевания на стабильном уровне около одного процента. Чтобы проверить модель клифф-эдж эмпирически, исследователи использовали полиэтичные рисковые скоринги (PRS) в больших выборках, например, в UK Biobank.

Они обнаружили, что люди с умеренно повышенным PRS, но не болеющие шизофренией, имеют небольшое преимущество в количестве потомства. Это также согласуется с гипотезой о том, что в пределах нормального диапазона данные гены обеспечивают небольшие, но значимые преимущества в адаптации, а более крайние значения ведут к заболеваниям и потере репродуктивного потенциала. В дополнение к генетическим факторам, в развитии и течении шизофрении важную роль играют и социально-культурные условия, стрессовые события, а также взаимодействие с окружающей средой. В развитых обществах с доступом к лечению и поддержке люди с шизофренией могут жить дольше и иметь потомство, что в определенной степени уравновешивает отрицательный отбор. Современные концепции в психиатрии стремятся прекратить восприятие шизофрении исключительно как «дефектного» состояния, вызванного «плохими» генами.

Вместо этого шизофрения рассматривается как крайнее проявление сложных эволюционных и биологических процессов, в основе которых лежит баланс между преимуществами и рисками, присущими уникальным возможностям человеческого мозга. Понимание шизофрении через призму модели клифф-эдж открывает новые горизонты для исследований механизмов возникновения заболевания и возможных путей вмешательства. Этот взгляд базируется на междисциплинарном подходе, объединяющем генетику, эволюционную биологию, психиатрию и нейронауку, и даёт наиболее комплексное объяснение настойчивости шизофрении в человеческой популяции. Он показывает, что великий дар – разум с его безграничной способностью к обучению, творчеству и социальному взаимодействию – несёт в себе и высокий риск срыва в виде тяжелых психических расстройств. Эволюция не стремится к совершенству в традиционном смысле; она действует через компромиссы, готовая принять ущерб меньшинства ради общего блага вида.

Таким образом, шизофрения является ценой, которую человеческий род платит за обретение одного из самых сложных и мощных инструментов адаптации – разума, находящегося на краю обрыва между здоровой функцией и тяжелой патологией. Понимание этого поможет не только лучше сочувствовать людям с этим заболеванием, но и стимулировать разработки более эффективных вмешательств, основанных на признании сложных биологических реалий, с которыми мы сталкиваемся.