В современных системах управления базами данных массовая загрузка данных является одной из ключевых операций, существенно влияющих на производительность и эффективность работы всей системы. В PostgreSQL, одной из самых популярных открытых СУБД, существует множество правил и рекомендаций относительно оптимизации таких процессов. Одним из наиболее распространённых убеждений считается необходимость удаления всех индексов и ограничений, включая первичные ключи, перед загрузкой больших объёмов данных, и последующее их воссоздание уже после окончания импорта. Однако в реальности ситуация оказывается куда более сложной, а недавно проведенные эксперименты бросают вызов этой устоявшейся практике и раскрывают неожиданные аспекты влияния первичного ключа на скорость загрузки данных. Предлагаем детально рассмотреть, как первичные ключи действительно влияют на производительность массовой загрузки в PostgreSQL, опираясь на практический опыт и современные тестовые сценарии.

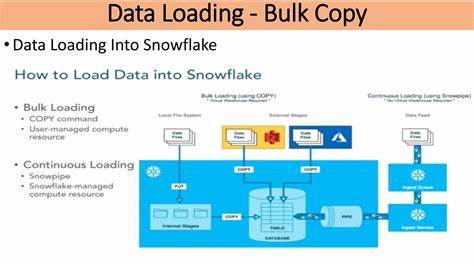

Первичные ключи — это важнейший элемент модели данных, обеспечивающий уникальность записей и целостность данных. В PostgreSQL первичный ключ реализуется как уникальный индекс, который, помимо функций целостности, также может влиять на скорость выполнения операций вставки и обновления. Традиционно считается, что наличие активных индексов и ограничений во время массовой загрузки замедляет процесс, так как СУБД должна проверять и обновлять индексы для каждой добавляемой строки. Исходя из этого, в документации и на практике рекомендуют удалять все ключи и индексы, загружать данные, а затем восстанавливать структуру таблиц. Тем не менее, в недавнем эксперименте с использованием инструмента HammerDB, генерирующего базу TPC-C с сотнями миллионов строк в таблице order_line, были проведены тесты, которые заставили пересмотреть эту рекомендацию.

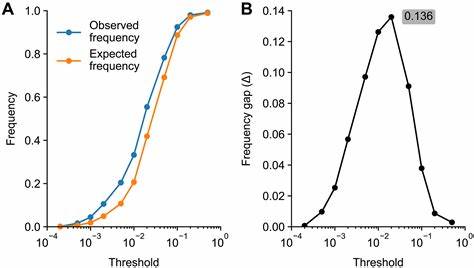

В одном из сценариев выполнена загрузка порядка 300 миллионов строк с первичным ключом, оставленным на месте. В другом — первичный ключ был удалён, а затем построен заново после загрузки. Результаты оказались неожиданными: загрузка с активным первичным ключом заняла около 20 минут, тогда как загрузка без ключа и последующей перестройкой индекса в сумме заняла около 30 минут. Подобные тесты с ещё большим объёмом данных — примерно 900 миллионов строк и размером данных свыше 100 ГБ — показали аналогичную картину. Сроки загрузки с ключом и без ключа с последующей перестройкой незначительно отличались, при этом загрузка с ключом была даже чуть быстрее.

Чтобы понять причину подобного парадокса, стоит обратить внимание на тонкости внутреннего устройства PostgreSQL. При наличии первичного ключа, который является индексом типа B-tree, новые данные вставляются в индекс в процессе загрузки. Если индексы отключены, PostgreSQL должен создавать индексы «с нуля» на большом объёме данных, что является ресурсоёмкой задачей. Создание индекса на уже заполненной таблице требует интенсивного чтения и записи, что может стать узким местом. Кроме того, грамотная настройка параметров PostgreSQL, таких как maintenance_work_mem, существенно влияет на скорость построения индекса.

В условиях, когда параметры настроены на использование выделенной оперативной памяти и остальные системные процессы не мешают выполнению, создание индекса может быть очень быстрым. Тем не менее, это не всегда возможно на боевых системах или устройствах с ограниченными ресурсами. Ещё одним фактором является то, где физически располагаются файлы данных и журнал транзакций (WAL). Размещение различных файлов на отдельных накопителях помогает уменьшить конкуренцию за ресурсы ввод-вывод и позитивно влияет на скорость операций. В эксперименте было отмечено, что источник данных размещался на USB SSD, а таблица — на USB HDD, что могло смещать баланс производительности.

В таких условиях работа с индексами во время загрузки оказывается эффективнее, поскольку индексы строятся постепенно, а не сразу после. Кроме того, современные версии PostgreSQL включают оптимизации, способствующие более быстрому обновлению индексов при массовых вставках. Это означает, что устаревшие рекомендации по обязательному удалению всех ключей перед загрузкой стоит пересмотреть и адаптировать под современные возможности СУБД и реальные условия использования. При планировании процессов массовой загрузки данных в PostgreSQL стоит учитывать специфику задачи, аппаратное обеспечение и текущие параметры настройки сервера. Отключение первичных ключей и их восстановление может быть эффективно в одних случаях, но не во всех.

Конкретные измерения и тестирования — лучшая стратегия для того, чтобы найти оптимальный баланс между скоростью загрузки и целостностью данных. Такой подход позволяет избежать излишних затрат времени на перестройку индексов и гарантирует высокую производительность. Важно также помнить, что первичный ключ — это не только index, но и механизм обеспечения непротиворечивости данных. Задержки и ошибки при восстановлении ключей после массовой загрузки могут привести к серьезным проблемам целостности, которые потом сложно обнаружить и исправить. В итоге, подходив к вопросу без стереотипов и основываясь на реальных числах, можно найти наиболее эффективное решение в каждом конкретном случае.

С активным развитием технологий в PostgreSQL и появлением новых возможностей для упрощения и ускорения процессов работы с большими данными именно экспериментальный подход и измерения позволяют получить лучший результат. Резюмируя, стоит отметить, что первичные ключи не всегда являются тормозом для массовой загрузки, и современные реализации оптимизированы достаточно хорошо, чтобы выдерживать очень большие объёмы данных без необходимости их отключения. Лучше заранее провести тесты, сравнив времена загрузки в своём окружении, и на основе объективных данных принимать решение. Такой осознанный подход к управлению данными и настройкам баз позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и достигать пиковых показателей производительности при работе с PostgreSQL.