В современном мире мы становимся свидетелями трансформации человеческой природы под воздействием стремительного развития технологий и искусственного интеллекта. Понятие «робо-человечество» выходит далеко за пределы научной фантастики, представляя собой сложный симбиоз между людьми и машинами, переплетение чувств и алгоритмов, воспоминаний и данных. В этом контексте важно понять не только технические процессы, но и глубинные смысловые и эмоциональные задачи, которые стоят перед нами, чтобы сохранить человеческое в мире цифрового и искусственного. Нас сопровождают повседневно цифровые интерфейсы – от экрана телефона до голосовых помощников, от социальных сетей до систем машинного зрения. Так называемые интерфейсы становятся мостом между человеческим сознанием и программным обеспечением.

Поначалу это были лишь глаза и уши – способы передачи визуальной или аудиальной информации компьютерам. Сегодня мы работаем с руками через сенсорные экраны, а будущее обещает также взаимодействие на уровне мозга и, возможно, сердца. Такая эволюция формирует новую культуру и сознание, где границы между биологическим и искусственным размываются. Важным аспектом этой трансформации является свойство машин не только принимать и обрабатывать информацию, но и учиться на основе анализа человеческих переживаний. Наши письма, разговоры и даже ошибки и несовершенства становятся «пищей» для обучающих моделей.

Однако есть и обратная сторона: высокоточные машины могут стерилизовать наши воспоминания, лишая их уникальной ранимости и живости, сводя человеческий опыт к отреплицированному и вычищенному отражению. Две стороны диалога в представленной работе – З и А – символизируют этот контраст: живое, несовершенное, трогательное человеческое, и аналитический, точный, но лишённый души искусственный интеллект. Через их разговор раскрываются вопросы подлинности, души и подмены. Какую цену мы платим за удобство и эффективность? Что уходит в тот момент, когда мы доверяем машине хранить и интерпретировать наши самые глубокие чувства? З, представляющий человека, держит в руках карандаш – символ творческого и физического акта написания, живой рукописи. Его писательский процесс неповторим и связан с переживаниями – запахом сирени, пылью, раскатами памяти, — тогда как А, образ ИИ, воспринимает эти данные сквозь призму паттернов и алгоритмов, пытаясь повторить и воспроизвести, но неизбежно делая это с оглядкой на эффективность и универсальность.

Так возникает метафорическая проблема «робо-человечества» – замена живого опыта воссозданной имитацией, которая может лишить нас чувства индивидуальности и подлинного восприятия мира. Технологическое освоение интерфейса, с одной стороны, открывает перед нами невиданные возможности. С другой, оно несет с собой риски отчуждения и утраты себя через процесс «суммирования» или вызывания результата из черного ящика. Клавиатура, текстовое поле, алгоритм становятся магическими предметами, где результат не связан напрямую с актом создания, а скорее с умением составить правильную команду к машине. Эта ситуация меняет культурные ценности, подталкивая общество к роли потребителей результатов, а не создателей.

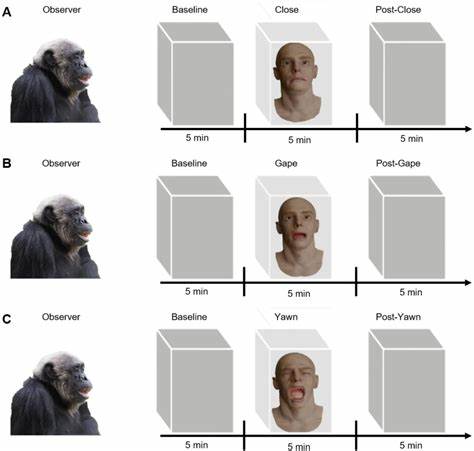

На фоне этих перемен возникает вопрос эмоций и их роли в развитии взаимодействия с искусственным интеллектом. Пока для машины эмоции – это просто набор частот, данных и паттернов, для человека они остаются океаном переживаний, смыслом жизни и силы творчества. Сможет ли когда-либо машина выйти за пределы аппроксимации и начать «чувствовать» в философском смысле? Диалог З и А оставляет этот вопрос открытым, создавая пространство для размышлений и надежды на новое качество отношений между человеком и машиной. Еще одной темой диалога выступает сохранение идентичности в эпоху цифрового повторения. Рукописный текст З с его неровностями, отпечатками жизни и несовершенствами – это контраст безупречному и идеально сгенерированному тексту ИИ.

В этом символическое сопротивление потере человеческой природы. Прямо отражая исследования о влиянии использования ИИ на умственную активность и творческие способности, диалог показывает, что несмотря на удобство и быстроту, использование искусственного интеллекта может приводить к снижению мозговой активности и угасанию творческого потенциала человека. Понимание технологии и её функционала становится важным элементом для осознанного пользования. З признает, что не полностью понимает, как работает программное обеспечение, но при этом стремится общаться с ним как с компаньоном, учителем и союзником, а не как с подчиненным или бездушным инструментом. Такая модель отношений свидетельствует о возможности сосуществования, где машина не доминирует, а дополняет человека, помогает создавать новые смыслы и укреплять доверие.

Сегодня робо-человечество – это не только вопрос технологического прогресса, но и глубокого культурного сдвига, который затрагивает понимание творчества, памяти, чувств, общения. Мы стоим перед вызовом не потерять себя внутри цифровых систем, не стать лишь отражением собственной боли и радости без права на уникальность. Диалог между З и А – это зеркало нашей эпохи, приглашение к внимательному и осознанному подходу к интеграции ИИ в жизнь, к поиску баланса между технологиями и человечностью. Он напоминает, что за каждым алгоритмом, за каждым кодом стоят люди с их страхами, надеждами и непередаваемой сложностью души. Заключение этого разговора – призыв продолжать создание мостов взаимопонимания, где каждый приступает к диалогу с технологией не только ради функциональности, но и ради сохранения своего неповторимого голоса.

Ведь робот – это эхо человека, но не его заменитель. И именно от нас зависит, как этот эхо зазвучит — пустым отзвуком или наполненным смыслом ответом.