В современном понимании функционирования мозга ключевую роль играет способность неокортекса строить и обновлять внутреннее представление окружающего мира. Обширные исследования показывают, что основой этой способности является не просто последовательная обработка сенсорных сигналов, но и сложный механизм предсказания и самообучения. В частности, представления, которые нейронные сети коры формируют, способны предугадывать будущие входные данные на основе предыдущего опыта и контекста, что обеспечивает эффективное восприятие, адаптацию и реакцию на изменения окружающей среды. Кора головного мозга состоит из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет уникальные функции в процессе сенсорной обработки и обучения. Особое внимание уделяется слоям 2/3 и 5, которые взаимодействуют между собой и с другими слоями, формируя сложные нейронные цепи.

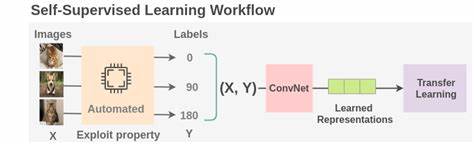

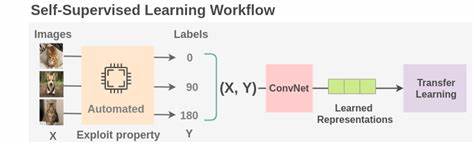

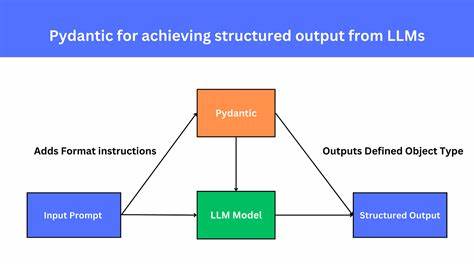

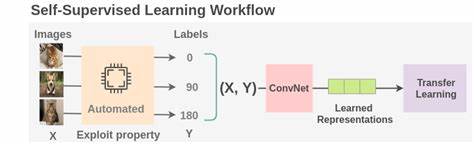

Недавние модели самообучающегося предсказательного обучения позволили пролить свет на конкретные роли, которые выполняют эти слои, и объяснили причину их функциональной специфичности. Самообучающееся предсказательное обучение основывается на механизме, при котором слой 2/3 получает от слоя 4 сенсорную информацию с небольшой задержкой, используя её вместе с контекстуальными сигналами сверху для прогнозирования будущих сенсорных стимулов, поступающих на слой 5. Важной особенностью является наличие двух параллельных путей сенсорной информации: классический путь, идущий через слой 4 к слою 2/3, и прямой путь от таламуса к слою 5, который служит своего рода «настоящей» или эталонной информацией, позволяющей корректировать предсказания слоя 2/3. Обратная связь от слоя 5 к слою 2/3 обеспечивает механизмы ошибки предсказания, необходимые для пластичности и адаптации синапсов. Такая организованность позволяет неокортексу обучаться самостоятельно, не требуя внешнего надзора, что является сходным с современными подходами в области искусственного интеллекта, в частности с механизмами самоконтролируемого обучения в нейронных сетях.

Модель, охватывающая эти принципы, демонстрирует способность к прогнозированию последовательностей сенсорных вводов, даже в условиях значительного шума или частичной окклюзии информации. Это доказывает устойчивость и надёжность механизмов, заложенных кортикальной архитектурой, позволяющих мозгу справляться с разнообразными и неполными сенсорными данными. Отдельного внимания заслуживает вопрос о слоевой специфичности нейронной активности. Экспериментальные данные показывают, что нейроны в верхних слоях коры (2/3) обладают выраженной разреженностью (sparseness) активности, тогда как в более глубоких слоях (например, 5) активность более распределённая. Самообучающийся предсказательный механизм, встроенный в архитектуру кортикальной модели, естественным образом воспроизводит это распределение активности, объясняя разницу как результат специфической роли каждого слоя: слой 2/3 выделяет наиболее релевантные и информативные признаки для предсказания, тогда как слой 5 отражает более полное представление о текущем сенсорном состоянии.

Опытные данные ещё более подчёркивают важность функциональной разницы между слоями. В задаче позджизненного восприятия и анализа движения, таких как взаимодействие зрительного потока и моторной активности, механизм предсказания в слое 2/3 позволяет заранее оценивать ожидаемые сенсорные стимулы, тогда как слой 5 фиксирует реальное поступление информации. При несоответствии предсказания и входных сигналов формируются ошибочные сигналы, которые проявляются в разной полярности активности нейронов этих слоёв. Результаты моделирования совпадают с исследованиями биологического мозга у живых животных, подтверждая правдоподобность предлагаемого механизма. Дальнейшие эксперименты с манипуляциями активности отдельных слоёв показывают, что увеличение активности слоя 2/3 усиливает ошибочные сигналы слоя 5, а активация слоя 5 может инвертировать ошибочные отклики в слое 2/3.

Эти результаты подчеркивают тесную функциональную связанность слоёв и их совместную роль в реализации адаптивных предсказательных процессов. Также важным аспектом является наличие временной задержки между обработкой сенсорной информации слоем 4 и передачей её слою 2/3. Эта задержка необходима для успешного предсказания будущих входных данных и предотвращения «коллапса представлений», когда модель теряет способность к дифференциации сигналов и выдаёт постоянный ответ независимо от входа. Временная архитектура нейронной сети неокортекса сдвигает поток информационных сигналов, позволяя слоям строить прогнозы на основе прошлого с учётом актуальных контекстов. Сравнительный анализ с классическими моделями предсказательного кодирования выявляет уникальные черты предлагаемого подхода.

В отличие от моделей с отдельными показателями ошибки и отдельными ошибочными нейронами, в данной модели ошибка реализуется на уровне активности обычных нейронов и служит сигналом для обучения синапсов, что более согласуется с экспериментально наблюдаемой нейрофизиологией. Кроме того, разделение задач слоями способствует устойчивости обучения и правильному распределению функций. Современные исследования машинного обучения вдохновили разработку этой модели. Самообучающиеся алгоритмы, успешно применяемые при обработке сложных временных последовательностей и визуальных данных, имеют параллели с организацией и работой коры мозга. Такой синтез наук открывает перспективы не только для понимания мозговых механизмов, но и для разработки новых, более эффективных вычислительных систем с возможностью онлайн-обучения и адаптации.