Утренняя бодрость — явление, которое многие воспринимают как нечто само собой разумеющееся, однако процесс пробуждения мозга после сна представляет собой сложный и многогранный биологический механизм. Понимание того, как мозг выходит из состояния сна и начинает активную работу, помогает не только изучить основы функционирования нервной системы, но и найти эффективные способы бороться с усталостью и сонливостью, которые нередко сопровождают утренние часы. В последние годы благодаря достижениям нейронауки стали известны ключевые процессы, которые запускаются при пробуждении, а также выявлены факторы, формирующие «утреннее чувство», знакомое почти каждому человеку. Сон традиционно рассматривается не просто как пассивное состояние отдыха, а как активный процесс регенерации организма и мозга. Во время сна в мозге происходят динамические изменения в активности разных областей, восстанавливаются энергетические запасы, консолидация памяти и другие важнейшие функции.

Центральным элементом сна являются две основные стадии: медленный сон (глубокий) и быстрый сон (REM). Каждая из них регулируется специализированными нейронными сетями и регулирует разные аспекты физиологии и психики. Пробуждение — это переход мозга из сна к бодрствованию, который сопровождается изменениями электрической активности нейронов, выбросом нейромедиаторов и гормонов, а также активацией определённых зон мозга. Исследования, проведённые на большом количестве добровольцев, позволили выявить, что именно специфические паттерны мозговой активности во время пробуждения оказывают влияние на то, насколько комфортным будет начало нового дня, и помогают избежать состояния, называемого сонной инерцией — неприятного ощущения сонливости и когнитивного заторможенного состояния. Одним из ключевых открытий стало выявление роли так называемых ритмов альфа и тэта в мозговой коре прямо во время пробуждения.

Если активность мозга быстро переключается из тэта-диапазона, характерного для глубокого сна, в альфа-ритмы, типичные для бодрствования, вероятность сохранения чувства свежести утром значительно возрастает. Такой плавный переход обеспечивает нейронным сетям синхронизацию и готовность к активной работе. Напротив, при резком срыве этих механизмов возможно проявление усталости и сонливости, свойственной некоторым людям, особенно после прерывистого сна. Среди химических веществ головного мозга важнейшую роль играют нейромедиаторы, такие как норадреналин, дофамин и ацетилхолин. Их повышение в момент пробуждения стимулирует когнитивные функции, повышает настроение и способствует быстрому переключению сознания из состояния покоя в состояние активности.

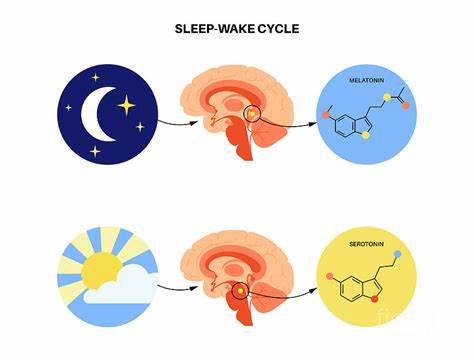

Также гормон кортизол, уровень которого поднимается к утру в рамках циркадных ритмов, помогает мобилизовать организм и, среди прочего, влияет на психическую ясность и уровень энергии. Интерес заключается не только в самих биологических механизмах, но и в том, как поведение и внешние факторы могут способствовать более комфортному пробуждению. Например, соблюдение режима сна и регулярность отхода ко сну влияют на то, насколько гармонично работают внутренние часы организма. Свет, особенно естественный солнечный, играет немаловажную роль в регуляции циркадных ритмов. Воздействие мягкого утра и постепенное повышение освещения способствуют более естественному пробуждению, снижая вероятность резкой сонливости.

Современные исследования указывают также на то, что даже звук или запах, сопровождающие пробуждение, могут стимулировать определённые участки мозга, ускоряя процесс активации и настроения на день. Сонная инерция представляет особую проблему для многих. Этот комплекс симптомов включает в себя когнитивную заторможенность, снижение моторной функции, плохую концентрацию и общее ощущение усталости, что особенно заметно, если пробуждение происходит в непосредственном пересечении с фазой глубокого сна. Учёные выявили, что правильный подбор времени пробуждения — ориентированный на сонные циклы, — позволяет минимизировать негативные ощущения. Развитие технологий, таких как умные будильники, способные анализировать фазу сна пользователя, основываются именно на этом принципе, помогая просыпаться в наиболее благоприятный момент.

Даже с учётом биологических механизмов важную роль играют поведенческие привычки и образ жизни. Недостаток сна, стресс, нерегулярный график способствуют усилению утренней сонливости и ухудшают качество перехода от сна к бодрствованию. С другой стороны, физическая активность, правильное питание и психологическая устойчивость формируют более эффективные нейронные цепи, позволяя просыпаться с оптимальным зарядом энергии. Также значительное влияние на утреннее состояние оказывает качество сна. Если человек плохо высыпается из-за внешних факторов или внутренних нарушений, например апноэ сна, эффект бодрости утра снижается, а сонная инерция становится выраженной и длительной.

Современные медицинские методы диагностики сна и лечение таких расстройств позволяют улучшить качество отдыха и упростить процесс подъёма. Знания о том, как мозг просыпается и какие процессы лежат в основе перехода ко сознательной активной деятельности, открывают новые перспективы не только для науки, но и для практических решений — разработки средств и методик, которые помогают человеку встречать утро без усталости и с ясностью ума. В заключение хочется подчеркнуть, что утреннее пробуждение — это результат слаженной работы множества систем организма. Понимание этих механизмов помогает не только оценить глубину и сложность сна, но и по-новому посмотреть на ежедневное пробуждение, превращая его из рутинного действия в осознанный и контролируемый процесс на пути к улучшению качества жизни.