Чувствительность к наказанию является ключевым элементом в формировании человеческого поведения: боли и наказания должны способствовать изменению действий, направляя нас к более выгодным или безопасным решениям. Однако на практике это далеко не всегда так. Многие люди продолжают совершать действия, несмотря на негативные последствия и предупреждения, что ставит перед учеными и практиками сложную задачу — понять, почему некоторые из нас устойчивы к наказанию и как именно формируются эти индивидуальные различия. В недавних масштабных международных исследованиях с участием представителей 24 стран был применен оригинальный экспериментальный подход, направленный на выявление трех основных типов реакции на наказание. В основе лежал уникальный игровой сценарий с условной системой наказания, позволяющей моделировать влияние негативных последствий на выборы участников.

Результаты показали, что существуют три ключевых профиля реагирования: те, кто чувствителен к наказанию и успешно избегает вредных действий; те, кто не осознает причинно-следственные связи, но способны скорректировать свое поведение после получения разъяснений; а также те, кто демонстрирует компульсивное поведение и сохраняет вредоносные паттерны несмотря на опыт наказания и предоставленную информацию. Первый тип, чувствительный к наказанию, характеризуется способностью правильно выявлять, какие именно действия приводят к негативным последствиям, и адекватно корректировать свое поведение на основе прямого опыта. Для этой категории людей обучение происходит естественным путем — через обратную связь и выявление причинно-следственных связей, что способствует избеганию наказания и накоплению положительного опыта. Вторая группа, так называемые «неосведомленные», испытывает трудности с восприятием и пониманием взаимосвязей между действиями и наказаниями, что затрудняет эффективное обучение на опыте. Однако эти люди способны менять свое поведение после получения целенаправленного информационного вмешательства, которое помогает им понять логику происходящего.

Это говорит о том, что у них нет фундаментальных проблем с мотивацией или способностью к изменениям, но присутствует дефицит в области причинно-следственного мышления. Последняя группа — компульсивные, чье поведение остается устойчивым даже после получения как прямого опыта наказания, так и разъясняющей информации. Для них характерна не только неправильная интерпретация последствий, но и более глубокие когнитивно-поведенческие нарушения. Они испытывают сложности с интеграцией знания о причинно-следственных связях и выбором оптимального поведения, несмотря на понимание проблемы. Такое состояние говорит о нарушениях в механизмах принятия решений, связанных с взаимодействием познавательных и эмоциональных процессов.

Важно отметить, что выявленные профили показывают устойчивость во времени. На повторном тестировании, проведенном через полгода, большинство участников демонстрировали тот же тип поведенческой реакции и когнитивного стиля. Это говорит о том, что различия в чувствительности к наказанию являются не просто случайными отклонениями, а устойчивыми характеристиками личности или же результатом устойчивых нейробиологических особенностей. Одной из центральных находок является понимание того, что неадаптивное поведение не обязательно порождается недостаточной мотивацией или низкой чувствительностью к негативным последствиям. Наоборот, многие участники ясно осознавали, что их действия наносят вред, и сознательно выбирали продолжать определенное поведение.

Это опровергает популярную гипотезу о том, что привычки или дефицит мотивации являются главными виновниками устойчивого игнорирования наказаний. Еще одним значимым результатом стало то, что стандартные методы информационного воздействия или традиционные наказания эффективно корректируют поведение лишь у части людей, в то время как у других они оказываются неэффективными. «Неосведомленные» участники показывают высокую восприимчивость к образовательным вмешательствам, что открывает перспективы для разработки психологических и обучающих программ, направленных на улучшение способности распознавать причинно-следственные связи. Однако для компульсивных необходимо искать другие, более комплексные и интегративные подходы, которые могли бы помочь им преодолеть нарушения в когнитивно-поведенческой интеграции. Этот факт имеет важные практические последствия.

Он указывает на необходимость персонализированного подхода в психологии и клинической практике, где лечение и профилактика могут быть адаптированы под конкретный тип нарушений в понимании и обработке информации о наказании. Например, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) может быть эффективной для людей с дефицитами причинно-следственного мышления, когда им предлагается структурированное обучение и реконструкция мыслительных схем. Тем не менее, у пациентов с нарушениями интеграции этих знаний поведение может оставаться неизменным, что требует дополнительных методов — например, вмешательства на уровне мотивации, эмоций или более глубоких нейропсихологических процессов. С точки зрения нейробиологии, различия между тремя типами могут отражать вариации в функционировании определенных мозговых систем, ответственных за обучение на основе последствий и принятие решений. Так, работа префронтальной коры, участвующей в планировании и контроле поведения, и лимбической системы, связанной с эмоциональным реагированием, вероятно, играет важную роль в интеграции информации и формировании адаптивных реакций на наказание.

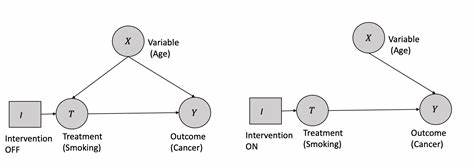

Также стоит упомянуть роль контекста и характера наказания. Исследование показало, что вероятность и интенсивность негативных последствий влияют на то, какой профиль поведения будет преобладать в популяции. Более частые, но менее тяжелые наказания, способствуют появлению чувствительных участников, тогда как редкие, но тяжелые наказания склоняют к формированию компульсивного или неосведомленного поведения. Это подчеркивает важность не только характера, но и способа подачи наказания при попытках повлиять на поведение. Данные выводы имеют широкий спектр применений — от формирования государственных программ по профилактике правонарушений и вредных привычек до клинической практики и психотерапии.

Понимание когнитивных механизмов чувствительности к наказанию позволяет создавать более эффективные вмешательства, направленные на конкретные механизмы, лежащие в основе неадаптивного поведения. К примеру, в сфере здравоохранения информация о невосприимчивости к наказаниям у определенных людей может помочь в разработке более действенных программ для борьбы с зависимостями и другими вредными привычками, где традиционные методы осуждения или жёсткие санкции часто оказываются малоэффективными. Разработка новых подходов, учитывающих когнитивные дефициты и сложности интеграции знаний, открывает путь к более успешной терапии и реабилитации. В заключение важно подчеркнуть, что изучение экспериментов по чувствительности к наказанию — это не просто академический интерес. Это шаг навстречу более глубокому пониманию человеческого поведения и способов его улучшения.

Выделение устойчивых поведенческих профилей с основаниями в реальных когнитивных механизмах дает возможность формировать индивидуальные стратегии помощи и предупреждения нежелательных последствий, влияющих как на отдельного человека, так и на общество в целом.