Понимание того, почему одни люди эффективно учатся на негативных последствиях своих действий и избегают наказаний, а другие продолжают повторять вредные привычки, является одной из актуальных задач современной психологии и когнитивных наук. В основе этих различий лежат сложные когнитивные процессы, среди которых важное место занимают причинно-следственные инференции и интеграция когнитивных, поведенческих и аффективных компонентов. Последние исследования предлагают новую классификацию устойчивых поведенческих фенотипов, которые объясняют вариации в чувствительности к наказанию и указывают на механистические причины их возникновения и сохранения с течением времени. Современная психология давно признает фундаментальный принцип — вознаграждения усиливают поведение, а наказания должны его подавлять. Однако на практике зачастую наблюдается феномен устойчивой нечувствительности к наказанию, когда люди продолжают совершать действия, приводящие к негативным последствиям для себя или окружающих.

Эти модели поведения имеют широкий спектр проявлений, начиная с детства и заканчивая серьезными социальными и клиническими проблемами, включая преступность, зависимость и психические расстройства. Возникает ключевой вопрос: какие когнитивные механизмы определяют способность или неспособность людей корректировать свои поведенческие стратегии на основе опыта наказания? Недавние исследования, охватывающие представителей более двух десятков стран, предоставляют новые данные о природе этих различий. В центре внимания оказалось использование специально разработанного экспериментального протокола, который позволяет объективно выделять и анализировать процессы обучения на основе наказания. В ходе этого эксперимента участникам предлагалось взаимодействовать с виртуальными объектами, которые при определенных действиях приводили к потерям очков (наказаниям) или к наградам. Главная задача была в том, чтобы выявить, как разные люди научались избегать наказаний путем изменения своих действий.

В результате непрерывного игрового процесса выявились три ярко выраженных поведенческих фенотипа. Первый — «чувствительные» — демонстрировал адекватное понимание причинно-следственных связей, быстро реагируя на опыт наказаний и изменяя поведение в пользу избегания негативных последствий. Второй — «неосведомленные» — изначально не связывали свои действия с наступлением наказания, но после предоставления явной информации о связях между действиями и последствиями корректировали свое поведение, показывая способность к обучению при условии разъяснительной поддержки. Третий фенотип — «компульсивные» — продолжал совершать поведенческие ошибки, игнорируя как сам опыт наказаний, так и последующую информационную интервенцию, свидетельствуя о нарушениях интеграции когнитивных и поведенческих механизмов. Ключевой отличительной чертой является то, что первые два фенотипа происходят вследствие различных дефектов в причинном мышлении.

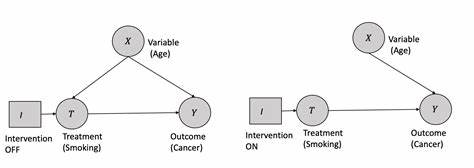

«Неосведомленные» участники страдали от дефицитов в причинно-следственных инференциях: неспособности правильно связать конкретное действие с наказанием, что значительно затрудняло осознанное обучение через опыт. Такой дефицит объясняет, почему простое повторение негативных последствий не приводит к изменению поведения, и почему информативные модели могут радикально улучшить обучение в данных группах. В то же время «компульсивные» индивиды обладали достаточно точными причинно-следственными знаниями, которые становились доступными после информационного вмешательства, но эта гражданская информация не сопровождалась изменением поведенческих стратегий. Это указывает на нарушение процесса интеграции — систем, ответственных за синтез когнитивных представлений, эмоциональной значимости и выбора действий. Именно на этом этапе происходит «перекодировка» знаний в конкретные намерения и поведение.

Нарушение интеграции ведет к тому, что люди «знают», но не могут или не хотят применять эти знания на практике, оставаясь заложниками привычек и компульсивных паттернов. Данные фенотипы демонстрируют устойчивость во времени: повторное тестирование спустя полгода выявило высокую степень сохранения групповой принадлежности, что подтверждает их природу как стабильных, индивидуально специфичных характеристик. Эти открытия имеют важное значение не только для фундаментальной науки, но и для практики психологической помощи и поведенческой терапии. Традиционные объяснения нечувствительности к наказаниям часто акцентировали внимание на привычках и автоматическом повторении действий вне сознательного контроля. Тем не менее, анализ поведенческих и самоотчетных данных не поддерживает идею о том, что нечувствительность связана с привычным, неосознанным поведением.

Напротив, даже у «компульсивных» участников наблюдается сознательное осознание своих действий и признание их ошибочности, а поведение оказывается целенаправленным и мотивированным. Также исключается гипотеза о дисбалансе в оценке ценности — все фенотипы схожим образом оценивали положительные и отрицательные стимулы, что указывает на сохранность базовых мотивационных компонентов. Кроме того, способностей к условному научению на сигналы предупреждения (предсказатели наказания) у всех участников не наблюдалось различий, что свидетельствует об относительно intact процессе формирования ассоциаций на уровне Pavlovian conditioning. Таким образом, основными дефицитами, влияющими на вариации чувствительности к наказанию, оказываются когнитивные нарушения в распознавании и усвоении причинных связей между действиями и их негативным результатом, а также сбои в когнитивно-поведенческой интеграции, приводящие к разрыву между знаниями и поведением. Эти механизмы проливают свет на ограниченность многих общественных и клинических вмешательств, основанных исключительно на информировании или навязывании штрафных санкций.

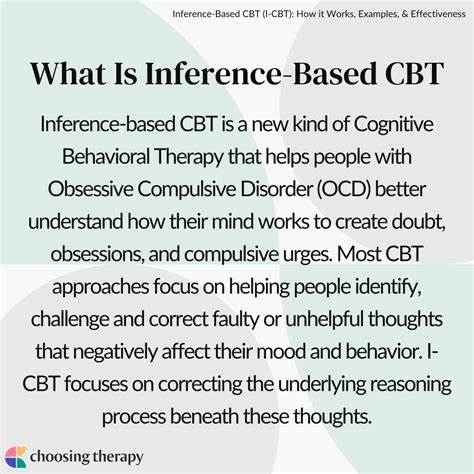

Практическое значение этих результатов заключается в необходимости дифференцированного подхода к коррекции неправильного поведения. У людей с дефицитами причинно-следственного мышления может быть эффективной целенаправленная образовательная и информационная поддержка, направленная на восстановление точных моделей действия и его последствий. В то же время индивидам с нарушенной интеграцией требуется больше комплексных интервенций, которые помимо информации будут усиливать механизмы контроля, мотивации и поведенческой гибкости — например, через когнитивно-поведенческую терапию (КБТ) с упором на развитие интегративных навыков и отношений между знаниями и действиями. Роль когнитивной гибкости как фактора, способствующего стабильности позитивных изменений, также выделяется в изученных данных. Участники с высокими уровнями когнитивной гибкости лучше сохраняли свои положительные поведенческие стратегии через время.

Это подчеркивает важность развития гибкости мышления как компонента превентивных программ и терапии. Кроме того, исследование показывает превосходство объективного поведенческого фенотипирования над традиционными самоотчетными методами для прогнозирования долгосрочных моделей поведения. Использование подобных фенотипов открывает перспективы для создания персонализированных стратегий вмешательства, адаптированных под конкретные когнитивные и поведенческие профили пациента или клиента. Тем не менее, результаты необходимо воспринимать с учетом переосмысления их экологической валидности, поскольку эксперимент проводился в контролируемой онлайн-среде, что может ограничивать переносимость выводов на сложные реалии повседневной жизни. Демографический состав участников и условия исследования также требуют расширения и повторения в более разнообразных и масштабных выборках.

В заключение, рассмотрение причинно-следственных инференций и когнитивно-поведенческой интеграции как ключевых механизмов чувствительности к наказанию дает фундаментальные основания для понимания устойчивости вредных моделей поведения. Эти знания способствуют развитию эффективных вмешательств, способных помочь людям преодолевать когнитивные барьеры, корректировать свои решения и выстраивать более адаптивные жизненные стратегии, что имеет важное значение для социальной психологии, клинической практики и общественного здоровья.