Чувствительность к наказанию является фундаментальной составляющей адаптивного поведения человека. Она играет ключевую роль, помогая избегать действий, ведущих к негативным последствиям, и тем самым поддерживая безопасность и социальную гармонию. Однако многие люди демонстрируют устойчивую невосприимчивость к наказанию, продолжая повторять поведение, причиняющее вред себе или окружающим, несмотря на очевидные негативные результаты. Этот феномен вызывает интерес у психологов, нейробиологов и специалистов в области поведенческих наук, поскольку он осложняет применение традиционных методов коррекции поведения и способствует закреплению деструктивных паттернов в различных сферах жизни — от бытовых привычек до серьезных психических расстройств и зависимостей. Современные исследования проливают свет на глубинные когнитивные механизмы, лежащие в основе чувствительности или невосприимчивости к наказанию, особенно в контексте когнитивно-поведенческой интеграции и способности делать корректные причинно-следственные выводы.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), основанная на предположении, что поведение можно изменить через обмен негативными убеждениями на более адаптивные, нередко сталкивается с трудностями при работе с пациентами, проявляющими низкую чувствительность к наказанию. Новейшие эксперименты и методики позволяют выделить чёткие фенотипы подобных реакций у людей и определить, как именно нарушается обработка информации о последствиях собственных действий. В частности, существует три результата, выделяемых в исследованиях на большом и разнообразном международном когорте участников. Первый фенотип характеризуется как «чувствительный», человек в состоянии достоверно идентифицировать причинно-следственные связи между собственными действиями и вознаграждениями или наказаниями. Этот тип людей склонен адаптивно корректировать свое поведение, избегая повторения действий, приводящих к негативным результатам, благодаря прямому опыту.

Второй фенотип — «неосведомленный». Индивиды этой группы затрудняются самостоятельно вывести причинно-следственные связи, не понимая, как именно их действия приводят к наказанию. Однако при условии предоставления разъяснительной информационной поддержки они способны изменить поведение в более адаптивную сторону. Третий фенотип — «компульсивный» — характеризуется сохранением деструктивного поведения даже после получения и опыта наказания, и информационного вмешательства. Компульсивные индивиды сталкиваются с более глубокими дефицитами в интеграции когнитивных знаний и эмоциональных реакций с процессами принятия решений.

Ключевым элементом, объясняющим разницу между этими фенотипами, выступают способности к причинно-следственному выводу. Люди с дефицитами в этой области не могут корректно интерпретировать связь между своим действием и последующим негативным исходом, из-за чего страдает их обучение на основе наказания. Это приводит к рецидивам вредных привычек и снижает эффективность традиционных методов воздействия, таких как штрафы, дисциплинарные меры или предупреждения. Научные данные подтверждают, что информационные вмешательства, направленные на повышение осознания причинно-следственных связей, в случае «неосведомленных» индивидов оказываются эффективными и способны приносить заметный результат, способствуя изменению поведения. В противоположность этому, у «компульсивных» наблюдается нарушение на более интегральном уровне — неспособность соединять информацию о причинно-следственных отношениях с эмоциональными реакциями и процессом выбора действий.

Даже при наличии ясного осознания последствий их действий, у них возникают проблемы с реализацией этих знаний на практике. Это может объяснять стойкость вредных моделей поведения, которые не поддаются традиционной психотерапевтической коррекции. В таком случае требуется развитие новых подходов, способных совершенствовать интеграцию когниций и поведения, возможно, с использованием комплексных методов — от нейрообратной связи и тренировки исполнительных функций до более глубокой индивидуальной адаптации способов терапии. Особое значение имеют исследования продольной стабильности этих фенотипов. Данные показывают, что при повторных тестированиях с интервалом в шесть месяцев большинство участников сохраняет свой первоначальный фенотип чувствительности к наказанию.

Это говорит о том, что такие особенности отражают не временные состояния или реактивные механизмы, а устойчивые черты личности или когнитивные стили. Более того, фенотипы, выделенные на основании объективного поведения в задаче, превосходят по предсказательной способности традиционные саморепортные опросники, используемые для оценки когнитивной гибкости или привычек. Это открывает перспективы для более точной диагностики и ранней идентификации групп риска, которые могут нуждаться в специфическом подходе при проведении когнитивно-поведенческой терапии. Важный момент касается опровержения классической гипотезы о том, что наказательная невосприимчивость обусловлена формированием привычек, которые работают независимо от сознательных целей и знаний. Исследования показывают, что даже у тех, кто не меняет поведение, присутствует высокая осознанность собственных действий и понимание их последствий.

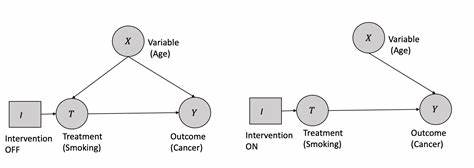

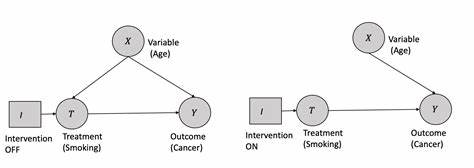

Это указывает на то, что проблема лежит не в отсутствии знания или автоматизации, а в неспособности корректно связывать знание с поведением и реализовывать его адаптивно. Аналогично, гипотеза о том, что чувствительность к наказанию определяется искажениями в оценке ценностей — например, переоценкой награды и недооценкой наказаний — также не находит убедительного подтверждения в данных. Все группы демонстрируют схожие оценки положительных и отрицательных стимулов, что дополнительно выделяет когнитивные механизмы выполнения и интеграции как ключевые точки вмешательства. Методы, примененные в современных исследованиях, основаны на условно-наказательной игровой задаче с использованием символических элементов, таких как планеты и корабли, которые служат для создания четких условий выбора, наград и наказаний. Такой формат позволяет детально изучить этапы обучения и изменений предпочтений в поведении.

Различия в вероятности появления событий наказания и величине штрафных потерь моделируют реальную вариативность условий, с которой сталкиваются люди в жизни. Анализ данных проводится с использованием современных стохастических, кластерных и факторных моделей, включая сингулярное разложение, что обеспечивает глубокое понимание взаимосвязей между когнитивными процессами и поведением. С практической точки зрения, выделение трех фенотипов компенсации и чувствительности к наказанию дает возможность дифференцированно подходить к терапии и социальной реабилитации. Для «неосведомленных» важно внедрение образовательных и информационных программ, способствующих формированию правильных причинно-следственных моделей. Для «компульсивных» необходимо разработать более сложные методики интегративной терапии, направленные на улучшение способности превращать знания в действия, возможно с использованием технологий мотивационного интервьюирования, когнитивного реструктурирования или тренировки исполнительных функций.