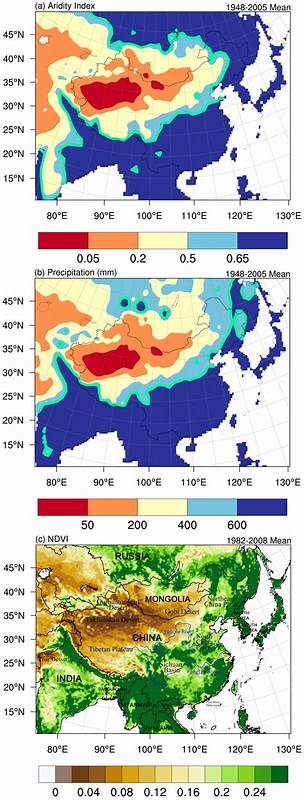

В последние десятилетия мир стал свидетелем стремительных изменений в климатической системе Земли. Одним из важных факторов, влияющих на эти изменения, являются атмосферные аэрозоли — микроскопические частицы, которые могут охлаждать или, наоборот, нагревать планету. Особенно значительное влияние аэрозоли оказывают в регионе Восточной Азии, где происходят масштабные преобразования в экологической политике и промышленном развитии. Аэрозоли, попадая в атмосферу, отражают часть солнечного излучения, тем самым оказывая охлаждающий эффект на поверхность Земли. Среди них сульфатные аэрозоли выделяются как наиболее значимые в плане своего охлаждающего воздействия.

Сульфатные частицы образуются из диоксида серы (SO2), который выбрасывается в атмосферу в процессе сжигания ископаемого топлива и промышленных производств. С начала 2010-х годов Китай и другие страны Восточной Азии начали активные меры по сокращению выбросов SO2 с целью улучшения качества воздуха. В рамках экологических инициатив были введены строгие стандарты, использованы эффективные технологии очистки промышленных газов и стимулировано снижение загрязнений в энергетике и транспорте. Результатом этих мер стало значительное сокращение сульфатных аэрозолей — по оценкам, на 75% по сравнению с началом десятилетия. Однако вместе с улучшением качества воздуха возникла непредвиденная климатическая проблема.

Снижение количества аэрозолей уменьшило их охлаждающее воздействие, что привело к тому, что парниковые газы, такие как углекислый газ и метан, начали воздействовать на климат более интенсивно. Эксперты называют этот эффект «размаскированием» глобального потепления: сброс загрязняющих веществ устранил «защитный слой», который частично скрывал истинный эффект парниковых газов. Сегодня существует убедительная количественная оценка этого эффекта. Согласно крупному исследованию, опубликованному в 2025 году в журнале Communications Earth & Environment, снижение сульфатных аэрозолей в Восточной Азии способствовало глобальному ускорению потепления примерно на 0,07 градуса Цельсия в период с 2010 года по настоящее время. Этот вклад составляет значительную часть ускорения глобальной температуры, наблюдаемого в этот период, когда глобальное потепление выросло до 0,25 градуса Цельсия за десятилетие.

Глобальные климатические модели, использованные в исследовании, основаны на CMIP6 — самом современном и полном наборе моделей, который учитывает разнообразные климатические процессы и их взаимодействия. В рамках проекта Regional Aerosol Model Intercomparison Project (RAMIP) специалисты провели серии симуляций, имитирующих постепенную и устойчивую очистку атмосферы Восточной Азии от сульфатных аэрозолей. Результаты показали, что уменьшение аэрозолей приводит к росту поверхностной температуры как в регионе источника загрязнения, так и в прилегающих морских и континентальных районах, включая Северо-Тихоокеанскую зону и Арктику. Кроме того, очистка атмосферы вызвала заметные изменения в радиационном балансе Земли. Снижение альбедо вследствие уменьшения аэрозольных частиц привело к увеличению притока солнечной энергии на поверхность, что было зарегистрировано спутниковыми измерениями.

Наблюдения за изменениями в теплозапасе океанов и тепловом балансе атмосферы подтверждают соответствие моделей и реальных условий. Несмотря на климатические риски ускорения глобального потепления, снижение аэрозольных выбросов нельзя рассматривать однозначно негативным явлением. Основная цель очистки воздуха — улучшение здоровья населения и снижение экологического ущерба. Загрязненный воздух ведет к развитию множества заболеваний, включая респираторные и сердечно-сосудистые. Улучшение качества воздуха спасает миллионы жизней ежегодно.

В экологическом контексте сложившаяся ситуация иллюстрирует сложность климатической системы и важность комплексного подхода к ее регулированию. Международное сотрудничество, согласованные программы по сокращению выбросов как парниковых газов, так и загрязняющих веществ, играют ключевую роль. Важно понимать, что вмешательства в климaт вызывают многослойные, порой неожиданные эффекты, которые требуют всестороннего анализа и мониторинга. В будущем темпы сокращения аэрозольных выбросов в Восточной Азии, вероятно, замедлятся, поскольку значительная часть низко висящих «плодородных» источников загрязнения уже устранена. Несмотря на это, остаточные эмиссии еще оказывают влияние на региональный и глобальный климат.

Для более точного прогнозирования потребуется дальнейшее развитие моделей и увеличение числа наблюдений. Другим важным аспектом является влияние других источников загрязнения, таких как черный углерод и органические аэрозоли. В сравнении с сульфатами их воздействие на климат более разнообразно — черный углерод, например, поглощает солнечное излучение, способствуя локальному потеплению. Очистка от разных видов аэрозолей требует дифференцированного подхода. Также важным фактором является рост концентраций метана, который заметно усиливает парниковый эффект.

Однако данные показывают, что вклад метана в ускорение глобального потепления в последнее десятилетие был менее выражен по сравнению с эффектом очистки от аэрозолей в Восточной Азии. Итоговая картина рисунка воздействия на климат обусловлена многими факторами. Очевидно, что региональные изменения в эмиссии загрязняющих веществ могут приводить к глобальным климатическим изменениям, усиливая или ослабляя уже существующие тренды. Это подчеркивает необходимость учета географического распределения и химического состава аэрозолей в климатических исследованиях. Взгляд специалистов указывает, что экологическая политика должна развиваться параллельно с климатической стратегией.

Меры по очистке воздуха и борьбе с загрязнением не только улучшают сегодня здоровье людей, но и требуют интегрированного подхода для минимизации климатических побочных эффектов. В заключение стоит отметить, что современное научное сообщество обладает необходимыми инструментами и знаниями для оценки влияния антропогенных изменений на климат. Полученные результаты подтверждают прямую связь между очисткой атмосферы в Восточной Азии и ускорением глобального потепления. Это открывает новые возможности для разработки эффективных климатических стратегий, основанных на балансе между качеством воздуха и необходимостью сдерживать глобальное потепление.

![There's a startup making botnets using Chrome extensions? [video]](/images/ABEAD780-0267-47C7-8FDB-9D0021FB9CBC)