В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей жизни. Его применение охватывает самые разные сферы — от образования и науки до бизнеса и повседневных задач. Многие воспринимают ИИ как мощный инструмент, способный облегчить работу, ускорить принятие решений и открыть новые горизонты творчества. Однако существует серьезное беспокойство, что чрезмерная зависимость от ИИ может иметь непредвиденные негативные последствия для нашего мышления и умственных способностей. Исследования, такие как масштабное исследование Массачусетского технологического института (MIT), доказывают, что использование ИИ, например ChatGPT, может способствовать деградации критического мышления и способности к глубокому обучению.

В основе проблемы — фундаментальное расхождение между симуляцией мышления, которой занимается ИИ, и подлинным когнитивным процессом, необходимым для инноваций и познания. Люди, полагающиеся на ИИ, решают прикладные задачи быстрее, но при этом существенно теряют способность анализировать, синтезировать информацию и самостоятельно формировать новые знания. Одним из ключевых аспектов, который раскрывает исследование MIT, является то, что пользователи ИИ демонстрируют пониженную мозговую активность при выполнении учебных заданий, что приводит к поверхностному усвоению материала и росту «когнитивного долга» — дефицита знаний и навыков, который накапливается и впоследствии уже не восполняется. Особенно тревожит тот факт, что ИИ разрывает связь между выполнением заданий и процессом обучения. Современные технологии позволяют просто «отметить галочкой» написание реферата или эссе без глубокого погружения в тему, без анализа первоисточников и самостоятельного критического осмысления информации.

Подлинное обучение — это не механическое запоминание фактов, а развитие мышления, умение исследовать новые идеи, выстраивать логические цепочки и находить связи между разными областями знаний. Искусственный интеллект пока не обладает способностью к подлинной интуиции, контекстуальному пониманию и явным знаниям, которые возникают в результате длительной учебной и исследовательской деятельности человека. Он лишь агрегирует и пересобирает информацию, часто бессознательно воспроизводя ошибочные или предвзятые данные, что может увести пользователя по ложному пути. Кроме того, распространение «культуры сжатия» информации влияет и на скорость мышления современного человека. Краткие цифровые форматы, хайлайты и резюме сокращают наши возможности на восприятие сложных концепций.

Желаемая простота и удобство получения информации ведут к снижению терпения при изучении полноценного, глубинного содержания. Люди все чаще отказываются от долгого чтения и самообразования, предпочитая краткие ответы и видеообзоры — форматы, которые идеально вписываются в работу алгоритмов ИИ, но не способствуют развитию самостоятельного мышления. Способность преодолевать «рутинную работу» — одна из обещанных выгод ИИ. Однако, как показывает практика, именно этот самый рутинный этап — поиск источников, их проверка, критическая оценка и взаимодействие с материалом — при прочном усвоении дает пищу для открытия новых идей и инноваций. Исходя из научных наблюдений, отказ от этого «тягостного труда» делает процесс творчества более поверхностным и стандартизированным.

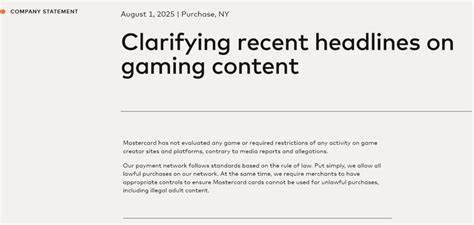

Парадоксально, но именно глубокое погружение в исследования и изнурительный труд лежит в основе настоящего прорывного мышления. Когда же этот процесс автоматизируется искусственным интеллектом, мы рискуем утратить не только навык критического анализа, но и саму способность к креативности, поскольку не формируем когнитивные схемы, необходимые для генерации новых идей. Еще одним аспектом, который подчеркивают эксперты, является то, что только хорошо образованные и опытные специалисты способны эффективно использовать ИИ, проверяя и дополняя его выводы. В то время как учащиеся, для которых ИИ заменяет полноценное обучение, оказываются в растерянности и не приобретают нужных навыков. Это угрожает формированию будущих поколений, неспособных самостоятельно мыслить и адаптироваться к изменениям.

Существующая модель образования сталкивается с вызовом адаптации к эпохе ИИ. Она должна перестроиться так, чтобы включать активное развитие метакогнитивных навыков, уметь контролировать и критически оценивать получаемую информацию, а также ориентироваться в сложных и неоднозначных ситуациях. Простое использование ИИ как вспомогательного инструмента без осмысления и оценки ведет к деградации интеллектуального потенциала. Человеческий мозг — сложная и пластичная система, требующая постоянной тренировки, преодоления сложностей и интеллектуальных вызовов. Искусственный интеллект, заменяющий часть этого процесса, способствует формированию интеллектуальной лени и зависимости, что в долгосрочной перспективе может привести к социальной и культурной регрессии.

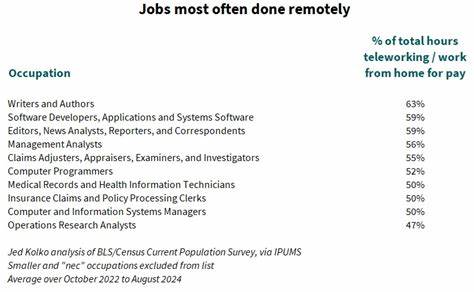

В современном обществе усиливается давление на эффективность, скорость и результат, что подгоняет всех к поиску легких путей. В таких условиях ИИ, на первый взгляд, кажется идеальным помощником, спасая от утомительной работы и расширяя доступ к информации. Но если рассмотреть последствия глубже, становится очевидным, что утрата умений глубоко мыслить и творить — цена, которую мы рискуем заплатить. А без этих навыков невозможно развитие ни личности, ни общества в целом. В контексте экономической и социальной динамики данный сдвиг может затормозить инновации, снизить качество решений и повлиять на конкурентоспособность государств и компаний.

Именно поэтому необходим а также баланс между использованием технологий и сохранением фундаментальных когнитивных навыков. Не стоит полагаться на ИИ как на панацею — наоборот, его нужно рассматривать как инструмент, который должен стимулировать обучение, повышать знания и развивать мышление, а не быть заменой этим процессам. Среди возможных стратегий адаптации можно выделить активное развитие образовательных программ, ориентированных на критическое мышление и творческие навыки, интеграцию ИИ под контролем человека, а также формирование привычек глубокого погружения в сложные темы. Это позволит не только удержать интеллектуальный потенциал, но и извлечь пользу из технических достижений. В конечном счете, проблема «окаменения» интеллекта в эпоху искусственного интеллекта — это вызов, который требует осознанного ответа как на уровне каждого человека, так и общества.

Мы не должны становиться пассивными потребителями алгоритмов и готовыми к шаблонам автоматического мышления, а стремиться к сохранению и развитию подлинного мышления, открытого к новым идеям и инновациям. Иначе мы рискуем превратиться не в хозяев технологий, а в их рабов, утрачивая одну из самых ценных составляющих человеческой сущности — способность мыслить, творить и созидать. Только сознательный и ответственный подход к интеграции ИИ в нашу жизнь позволит сохранить наши умственные способности и укрепить потенциал будущих поколений.