В эпоху цифровых технологий идея создания так называемого «второго мозга» кажется логичным и привлекательным решением для всех, кто стремится упорядочить информацию, сохранять идеи и эффективно управлять своим временем и знаниями. Персональные системы управления знаниями (PKM) приобрели особую популярность среди профессионалов, творческих личностей и тех, кто желает повысить свою продуктивность и глубину мышления. Однако за привлекательным фасадом подобных систем скрываются многие опасности и психологические ловушки, которые в конечном итоге могут навредить, а не помочь. Недавний опыт известного автора и пользователя PKM JA Westenberg, который безжалостно удалил около семи лет накопленных заметок и идей, стал поводом задуматься о том, как мы обращаемся с информацией и что действительно значит «запоминать» и «думать». Его решение стереть 10 000 заметок, ссылок, цитат и списков дел – вызов современному мышлению и цифровому перфекционизму, а также важный урок о свободе от ментального мусора и новой философии взаимодействия с собственной памятью и знаниями.

Основная идея создания «второго мозга» заключается в способности фиксировать каждую мысль, забывать меньше, создавать сложные взаимосвязи между идеями и таким образом улучшать интеллектуальную деятельность. Обещание ясности, контроля и ментального рычага привлекало множество пользователей систем вроде Obsidian, Roam Research или Apple Notes. Однако опыт Westenberg показывает, что накопление информации само по себе не является гарантией продуктивности и понимания. Со временем система превратилась в своего рода цифровой музей, где лежали старые мысли, неактуальные интересы и незавершённые проекты, которые уже не стимулировали, а сковывали его мышление и внимание. Парадоксально, но попытка полностью архивировать всё, что приходит в голову, обернулась заморозкой интереса и творчества.

Вместо того чтобы использовать заметки как живой инструмент рефлексии и вдохновения, автор начал воспринимать их как груз, придумывая новые категории, теги и связи, но всё реже возвращаясь к содержимому. Это похоже на вакуумную упаковку пищи, которая, оставаясь нетронутой, теряет свою питательность и вкус. В цифровом мире размышления «запечатлеваются» в тексте, но реальный опыт и эмоциональное проживание остаются отделёнными от них, как если бы идеи не имели возможности воплотиться и эволюционировать. Кроме того, система начала формировать само мышление автора, меняя способ восприятия, обучения и фильтрации информации. Чтение книг перестало быть удовольствием и погружением в новую идею, а превратилось в извлечение фрагментов для «записи».

Прослушивание подкастов и лекций стало похоже на создание резюме, а не на вовлечение. Вся жизнь стала подчиняться цели «обработать» информацию и добавить её к виртуальному хранилищу. Появилось ощущение, что мышление отложено на «будущего себя», который когда-то должен будет собрать все зерна мудрости в единую картину. Но этого будущего, как оказалось, не наступало. Ключевой момент – тот факт, что мозг человека не является пассивным архивом.

Его работа связана с ассоциациями, контекстом, эмоциями и телесными ощущениями. Постоянное стремление систематизировать и связывать знания с помощью цифровых инструментов рискует создать невообразимо сложный лабиринт, в котором легко потерять себя. Как показали размышления философа Мерлина Дональда, человеческий интеллект возник благодаря использованию символических систем: языка, жестов, письма. Эти инструменты служат не для простого накопления, а для многократного проигрывания, пересмотра и трансформации идей. В современном же PKM метафора «второго мозга» на самом деле становится иллюзией, подменой трудного процесса осмысления структурой и форматом.

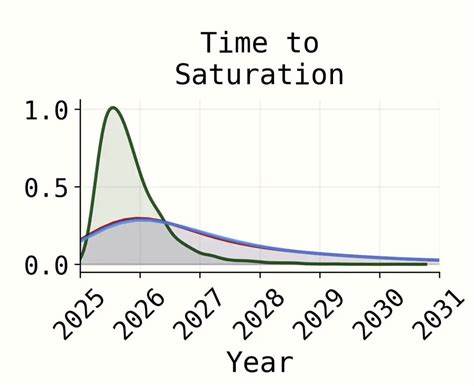

Технологии, такие как Obsidian, несомненно, обладают огромным потенциалом для повышения продуктивности. Их возможности связывать заметки в сложные графы, использовать плагины для ведения статистики и визуализировать структуру мыслей создают впечатление виртуозного владения материалом. Однако к ним можно привыкнуть, и они могут выступать в роли психологической ловушки. Появляется иллюзия контроля и мастерства, когда на самом деле человек лишь наблюдает проекции своих данных, а активное мышление отодвигается на второй план. Каждый новый элемент заметок откладывается, чтобы быть разобранным «потом», но это «потом» часто не наступает.

Особенно тяжело бороться с чувством тревоги из-за «непрочитанного». Накопленные тысячи статей, книг, цитат и идей превращаются в символ мнимого успеха и интеллектуального роста, хотя фактически этот багаж лишь отягощает и отвлекает. Такая тревога рождается из убеждения, что обладание знаниями приравнивается к владению реальным опытом и способностью применять их. Но в итоге возникает парадокс: чем больше мы пытаемся охватить, тем меньше живём настоящим и полноценно не осваиваем то, что действительно важно. Символическим и освобождающим актом для Westenberg стало полное удаление всей накопленной информации.

Это не отказ от учёбы или интеллектуального развития, а, напротив, переосмысление отношения к памяти и знаниям. В истории культуры множество творцов сознательно разрушали свои произведения или черновики, понимая, что реальное совершенство достигается не накоплением, а вычитанием, очищением и концентрацией на главном. Удаление можно рассматривать как акт творчества и дизайна, когда пространство освобождается для новых идей и живого опыта. Такой подход также отражает древнюю мудрость, например, еврейское понятие «закор», означающее одновременно память и действие. Настоящее помнить значит не просто хранить информацию, а воспроизводить её в делах, оставаться в живом контакте с прошлым через внимание и осознанность.

Новая система, выбранная автором, заключается не в создании сложных цифровых архивов, а в жизни здесь и сейчас, в непосредственном проживании мыслей, их освобождении и обновлении в движении. Вместо того чтобы превращать мышление в дело будущего «себя», он строит отношения с настоящим я, позволяя важным идеям возвращаться самостоятельно по мере необходимости. Интересно, что при всей критике и «разрушении» личного цифрового пространства автор не отказывается от использования инструментов, таких как Obsidian, но теперь воспринимает их как рабочее пространство, а не как «второй мозг». Такой сдвиг в восприятии отражает зрелое понимание инструментов: они являются поддержкой, а не заменой живого человеческого мышления. Более того, новая система предполагает глубокую кураторскую работу – фильтрацию, осмысление и уничтожение излишнего, чтобы не превратить новые заметки в очередной музей мёртвых идей.

История Westenberg носит универсальный характер и может послужить уроком для всех, кто погрузился в бесконечное накопление данных и знаний, забывая о настоящем опыте и глубоком размышлении. Ведь главная ценность – не в объёме собранной информации, а в умении осмыслять, применять и жить знаниями. Цифровые системы должны служить нам и помогать раскрыть творческий потенциал, а не превращаться в цепи и препятствия на пути к свободе мысли. В конечном итоге, отказ от «второго мозга» – это вызов культуре перфекционизма и грамотности, основанной на объёме доступной информации и её систематизации. Это возвращение к естественным человеческим процессам — забвению, ассоциациям, проживанию и трансформации.

На этом фоне осознанное сокрытие, удаление и обновление становятся не просто актами цифрового детокса, а философскими принципами, которые способствуют развитию личности и повышению качества жизни.