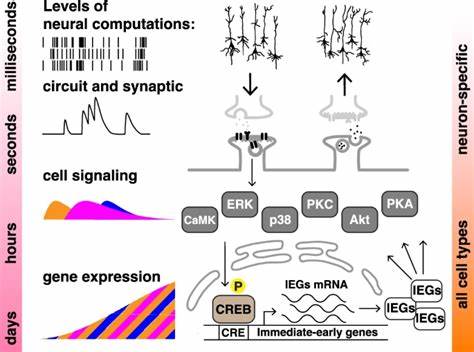

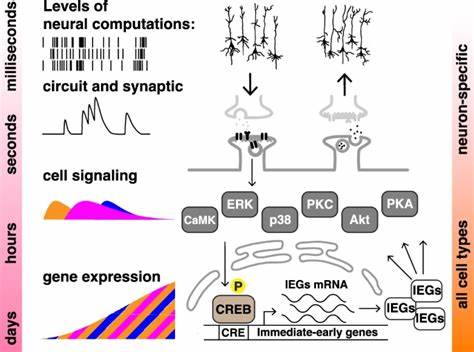

Интервальное обучение, известное также как эффект массированного и распределённого повторения, является фундаментальным феноменом, подтверждённым в нейронауках и психологии. Суть его заключается в том, что обучение, распределённое на несколько сессий с определёнными интервалами, обладает большей эффективностью для формирования прочной памяти по сравнению с эквивалентом интенсивного массированного воздействия за один сеанс. Традиционно этот эффект связывали с функционированием нейронных цепей и синаптической пластичностью. Однако современные исследования показывают, что подобные механизмы могут проявляться и вне нервной системы, в клетках, не обладающих нейрональной специализацией, открывая перспективы в понимании «клеточного обучения» и расширяя границы изучения памяти. Недавно опубликованное исследование, проведённое с участием учёных из Нью-Йоркского университета, продемонстрировало наличие эффекта интервального обучения в двух линиях человеческих клеток, не относящихся к нейронам.

В качестве модели использовались стабильно трансфицированные клеточные линии, экспрессирующие люциферазный отчётчик, контролируемый промотором, активируемым транскрипционным фактором CREB – ключевым элементом, известным своей ролью в формировании долговременных изменений в нейронах. Этот подготовленный репортер позволял оценивать активность CRE-зависимых процессов в ответ на химические стимулы. В эксперименте использовали два стимулятора сигнальных путей – форсколин, активатор аденилатциклазы, повышающий уровень циклического аденозинмонофосфата (cAMP) и, соответственно, активирующий протеинкиназу А (PKA), а также тетрадецаноилфторбол ацетат (TPA) – стимулятор протеинкиназы С (PKC). Эти два пути широко представлены в различных типах клеток и вовлечены в множество внутриклеточных процессов, включая регуляцию транскрипции и клеточную адаптацию. Исследователи эмулировали процесс обучения путём многократных кратковременных стимулирующих импульсов, сравнивая эффекты массированного воздействия с распределённым (интервальным).

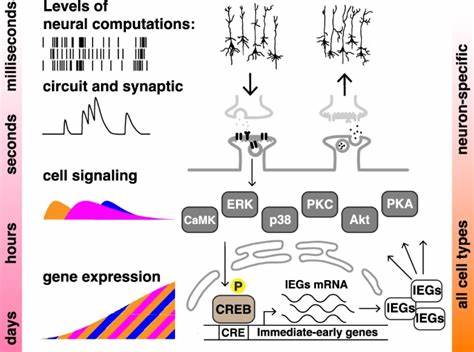

Показано, что серия из четырёх импульсов с оптимальным интервалом между ними вызывала более выраженную и длительную активацию люциферазы, чем один непрерывный массированный импульс – свидетельство сохранения эффекта интервального обучения на клеточном уровне. На молекулярном уровне разница проявлялась через более сильную и продолжительную фосфорилирование ключевых сигнальных белков ERK (внеядерной регуляторной киназы) и CREB при интервальном стимулировании. Фосфорилирование ERK и CREB – это классические этапы активации каскадов, ведущих к изменению экспрессии генов, связанных с долговременной адаптацией и формированием памяти. Дальнейшие эксперименты включали использование ингибиторов ERK и CREB, которые полностью блокировали эффект превосходства интервального обучения. Это подтверждало непосредственную причастность этих сигнальных путей к процессу и подчеркивало роль устойчивой киназной активности и транскрипционной регуляции в «запоминании» стимулов, даже вне нервной ткани.

Исследование было повторено на другой человеческой клеточной линии, HEK293, чтобы исключить влияние нейроноподобных свойств первичной линии SH-SY5Y, и результаты подтвердили универсальность эффекта. Это означает, что фундаментальные особенности клеточной памяти и обучения могут быть присущи широкому спектру клеток. Результаты этих работ имеют важные последствия для нашего понимания когнитивных процессов и клеточной биологии. Традиционно память и обучение воспринимались как свойства исключительно нервной системы, обусловленные синаптической передачей и модификацией нейрональных сетей. Однако настоящие данные указывают, что конверсия кратковременных стимулов в стойкие изменения экспрессии генов, опосредуемая сигнальными киназами и транскрипционными факторами, представляет собой универсальный механизм на клеточном уровне.

Такая универсальность позволяет рассматривать клеточные процессы как форму «клеточного обучения», что расширяет горизонты биологической науки и открывает новые перспективы в разработке терапевтических стратегий, направленных на улучшение когнитивных функций, лечение нейродегенеративных заболеваний и синдромов когнитивных нарушений. Интересно, что в ненейронных клетках наблюдалась более длительная поддержка активности CRE-зависимой транскрипции, чем это типично для нейрональных систем, что может свидетельствовать о различиях в механизмах регуляции транскрипционной активности или в динамике деградации отчетчиков в различных клетках. Важным аспектом является выявление оптимальных интервалов между импульсами для максимизации эффектов, что согласуется с классическими теориями о существовании «окна» эффективности повторной стимуляции. Различия между активацией PKA и PKC и их временными «настройками» говорят о сложной кооперации в сигнальных сетях, влияющих на исход когнитивных процессов. Механизм поддержания активности ERK и CREB включает множество элементов, включая петли позитивной обратной связи, стабилизацию транскрипционных комплексов и контроль над уровнем белков посредством фосфорилирования и деградации.