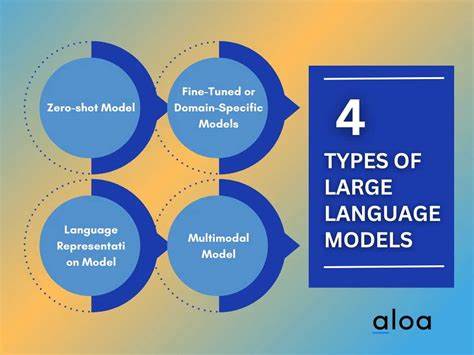

Современные технологии стремительно меняют облик научных исследований. Одним из самых перспективных направлений является использование искусственного интеллекта (ИИ) в роли виртуальных учёных. Эти системы представляют собой коллективы чатботов, поддерживаемых большими языковыми моделями, которые имитируют работу научной группы, взаимодействуя и совместно генерируя идеи, обсуждая гипотезы и даже помогая в создании научных отчетов и проектных предложений. Опыт реальных исследователей, использующих такие технологии, помогает лучше понять, какие возможности и ограничения несёт с собой сотрудничество с AI-командами виртуальных учёных. Идея создания коллективов ИИ-агентов возникла из потребности ускорить и расширить творческий процесс в науке.

Вместо того, чтобы опираться исключительно на усилия одного специалиста или списка располагаемых экспертов, исследователи могут собрать виртуальную команду с разнообразными компетенциями — от нейробиологических до химико-фармакологических — и позволить системе работать совместно. Подобные инициативы реализуются в науке крупнейшими технологическими компаниями и исследовательскими центрами, такими как Google DeepMind, Стэнфордский университет и Шанхайская лаборатория искусственного интеллекта. Принцип работы таких систем заключается в создании AI-персоналий с заданными научными специализациями и обязанностями. Каждая из них высказывает мнение, предлагают идеи или критикует предложения других агентов. В итоге генерируется текст, имитирующий протокол совещания исследовательской группы, который может насчитывать тысячи слов и включать в себя глубокий анализ актуальных вопросов.

Исследователи, испытывавшие эти инструменты, отмечают два ключевых преимущества. Во-первых, заметная скорость: вместо того чтобы тратить недели на мозговой штурм и выработку новой гипотезы, команда ИИ формирует целую концепцию за считанные минуты. Во-вторых, система обладает способностью предлагать нестандартные решения и неожиданные направления, которые иногда ускользают от внимания экспертов. Например, в биомедицинских исследованиях ИИ-команды выявляли потенциально эффективные лекарственные средства и сценарии экспериментов, совпадающие с человеческими догадками и порой превосходящие их. Однако не обходится и без сложностей.

Характерная особенность больших языковых моделей — возможность «галлюцинаций», когда ИИ ошибочно генерирует факты или предложения. В командной работе таких агентов присутствует роль критика, который старается выявить несостыковки и вычищать нелогичности. Тем не менее, итоговый результат всегда требует проверки научным специалистом. Пользователи отмечают, что ИИ облегчают рутинные задачи и выступают дополнительным источником идей, но не заменяют полностью человеческий интеллектуальный вклад. Ощущения от взаимодействия с виртуальной командой ИИ весьма разнообразны.

Некоторые учёные сравнивают общение с искусственными коллегами с работой с молодыми стажёрами или аспирантами, предлагающими свежие, но не всегда безошибочные взгляд. Другие говорят о недостатке непосредственной интуиции и неформального обмена мнениями, характерных для живого научного дискурса. Виртуальные агенты не перебивают друг друга и не спорят, поэтому диалог получается более структурированным, но менее спонтанным. Тем не менее именно такой формат приносит новые возможности для младших научных кадров и докторантов, которым виртуальные специалисты могут помочь быстро ориентироваться в области и получать конструктивные рекомендации для развития собственных идей. Эксперты с опытом также используют ИИ-команду как вспомогательный инструмент для расширения кругозора, получения сторонних замечаний и выявления упущенных аспектов в исследованиях.

Особый интерес вызывают проекты, где AI-команды не только общаются друг с другом, но и интегрированы с другими технологическими инструментами. Они могут самостоятельно искать актуальную информацию в сети, запускать вычислительные скрипты и взаимодействовать с лабораторным софтом. Это приближает систему к уровню полноценного исследовательского агента, способного проводить длительную и многокомпонентную работу практически без перерывов. Кроме того, наука уже отмечает, что оптимальный размер AI-команды и количество раундов общения влияет на качество результатов. Слишком большая группа может генерировать избыточный текст, а слишком долгий диалог — уводить в сторону от цели.

Похоже, что баланс здесь важен, и именно сочетание глубины и краткости обеспечивает наиболее продуктивную работу. В практическом плане использование таких систем отражается и в ускорении администрирования исследовательских процессов, таких как подача заявок на гранты. Виртуальные учёные могут быстро создавать первые наброски предложений, справки и обзоры литературы, экономя огромный объём времени, что особенно ценно в условиях ограниченных ресурсов. На данный момент, несмотря на заметные достижения, AI-команды виртуальных учёных всё ещё находятся на ранней стадии развития. Исследователи подчеркивают, что необходимы активные доработки для большей интеграции с литературными базами и лабораторным оборудованием, а также совершенствование интерфейсов для пользователей без технических навыков.

Перспективы применения подобных технологий в будущем распространяются не только на биомедицину или молекулярную биологию, но и на междисциплинарные исследования, экологию, материаловедение и даже гуманитарные направления. Возможности интеграции с виртуальной реальностью и расширенной аналитикой обещают создать полноценные цифровые лаборатории, где ИИ станет не только ассистентом, но и соавтором научных открытий. Таким образом, работать с командой виртуальных учёных на базе ИИ — это новое и комплексное явление, которое одновременно ускоряет и обогащает научную работу, но требует осознанного подхода и критической оценки человеком. Эти технологии меняют саму природу научного творчества, даря исследователям необычные инструменты для познания мира и решения его сложнейших проблем.