Современные большие языковые модели, такие как GPT-3.5, GPT-4 и GPT-5, произвели революцию в обработке естественного языка и искусственном интеллекте. Их способность быстро и грамотно генерировать текст, отвечать на вопросы и решать целый спектр задач впечатляет как специалистов, так и широкой публики. Особенно интересен потенциал этих моделей в образовательной сфере, где они могли бы помочь учащимся с решением математических задач на слова — одной из самых сложных и одновременно распространенных форм учебных заданий. Однако несмотря на высокую точность и впечатляющие результаты в некоторых тестах, глубокое понимание реального смысла таких задач у языковых моделей пока вызывает сомнения.

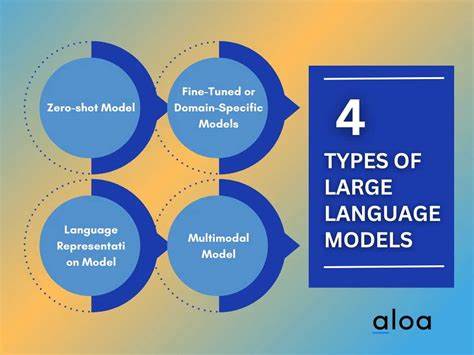

В этой статье рассмотрим, почему большие языковые модели не способны по-настоящему осмыслить задачи на слова, в чем заключаются их основные ограничения и какими могут быть последствия использования ИИ в математическом образовании. Большие языковые модели отличаются тем, что они обучаются на огромных объемах текста из интернета и других источников, анализируют статистику появления слов и фраз и на основе этого генерируют наиболее вероятные ответы. Это позволяет им прекрасно справляться с языковыми задачами, связанными с грамматикой, лексикой и даже некоторыми формами логики. Однако математические задачи на слова требуют не только формального вычисления или подставления чисел в формулы — они подразумевают понимание реального жизненного контекста, логику и сопоставление с окружающей действительностью. Например, для правильного решения задачи необходимо осознать, что такое предмет задачи, какие ограничения существуют, а также проверить, логично ли полученное решение в рамках сценария.

Исследования показывают, что языковые модели прежде всего выполняют механистический процесс распознавания паттернов и применяют предварительно изученные шаблоны решений. Это значит, что они могут с высокой точностью решать задачи типа s-проблем, где все данные и условия представлены строго и математически однозначно. Такие задачи не требуют учёта реального мира, а лишь обработки числовых данных и применений правил арифметики. При этом в литературе и исследованиях множество популярных тестовых корпусов словарных задач как раз состоят именно из такого типа примеров. Порадовало, что самые новые версии GPT показывают почти безошибочные результаты при решении этих заданий, включая тесты, взятые из международных оценочных программ вроде PISA.

Это подчёркивает мощь и эффективность современных моделей в определённой узкой области — формальном вычислении и автоматизации рутинных действий. Однако в задачах с реальным контекстом, где присутствуют неочевидные логические ловушки, неоднозначности или даже целые элементы житейской мудрости, модели демонстрируют серьёзные пробелы. Например, они могут допускать неверные выводы или выбирать решения, противоречащие здравому смыслу. Причина этого коренится в фундаментальных различиях между человеческим пониманием и вычислительными алгоритмами. Лицо, решающее задачу, сопоставляет математическую модель с жизненным опытом, умеет анализировать нестандартные ситуации и задавать вопросы «почему» и «что если».

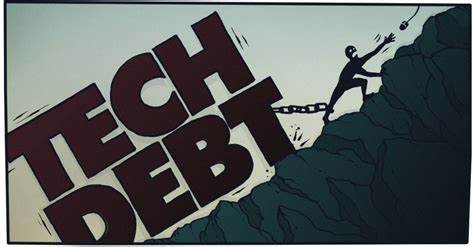

Напротив, языковые модели не обладают этим глубинным семантическим знанием и контекстуальным мышлением, а лишь ориентируются на корелляции и статистику. Это ограничение имеет важные педагогические последствия. Во-первых, использование больших языковых моделей в образовательных процессах требует взвешенного подхода и понимания их недостатков. Обучающиеся и преподаватели не должны полагаться на ИИ как на универсальное средство решения математических проблем, особенно когда речь идет о развитии критического мышления и понимания смысловой стороны задач. Во-вторых, необходимо формировать учебные материалы и методики, которые развивают не только техническое мастерство вычислений, но и умение анализировать, интерпретировать и критически осмысливать задачи.

Технологии искусственного интеллекта могут служить вспомогательным инструментом, но не заменой глубокому обучению. В свете современных исследований становится также очевидно, что нужна плотная междисциплинарная работа между специалистами по ИИ, педагогами и психологами, чтобы создавать модели и подходы, способные учитывать реальные смыслы и не сводиться к простому «парсингу» текста и чисел. Возможным направлением является развитие моделей, включающих эмпатию, контекстуальное понимание и интерактивное уточнение условий задач. Также важно расширять базы данных для обучения, включать в них разнообразные и сложные задачи, не только чисто арифметические, но громоздкие и «жизненные» ситуации, требующие полноценного смысла. Более того, идеальным сценарием будет интеграция ИИ в систему обучения так, чтобы он стимулировал учащихся к самостоятельным рассуждениям, предлагал проверочные вопросы и помогал выявлять ошибки мышления.

Таким образом ИИ сможет стать партнером, а не простым калькулятором. В заключение можно сказать, что большие языковые модели — мощный и перспективный инструмент в современной науке и преподавании. Однако они пока что не умеют по-настоящему «понимать» математические задачи на слова, их смысл и контекст. Их успехи скорее всего связаны с совершенствованием алгоритмов распознавания шаблонов и формализацией заданий. Для того чтобы искусственный интеллект получил возможность полноценно помогать в математическом образовании, необходимо дальнейшее развитие технологий, основанное на понимании человеческих способов мышления и интерпретации.

Пока же важным остается критическое осмысление возможностей и ограничений ИИ, чтобы использовать его с максимальной пользой и не создавать ложных ожиданий у педагогов и учеников.