Период пермско-триасового рубежа, произошедший около 252 миллионов лет назад, считается самым масштабным биологическим кризисом в истории Фанерозоя. Погибло около 90 процентов морских видов и более 80 процентов наземных животных. Главной причиной этого катаклизма принято считать массивную вулканическую активность в районе Сибирских Трапп — извержение оледеневших масштабов, выбросы углекислого газа и прочих парниковых газов. Вследствие этого наступило интенсивное глобальное потепление, первоначально объяснявшееся повышенным содержанием CO2 в атмосфере. Однако настоящий научный вызов — объяснить, почему суперпарниковые условия сохранялись около пяти миллионов лет после завершения основной фазы вулканизма.

Долговременное поддержание высокого уровня углекислого газа и экстремальных температур остается загадкой. Последние исследования выявили важную роль растительного покрова в формировании и регулировании климата того времени. Оказалось, что массовое уничтожение наземной флоры, особенно в тропических низменностях, существенно снизило способность Земли поглощать и удерживать углерод. Растения являются ключевым фактором в процессе биологической секвестрации углерода, они способствуют химическому выветриванию горных пород, которое регулирует уровень атмосферного CO2. Падение биомассы привело к снижению эффективности этих природных процессов, что смогло поддерживать чрезвычайно высокие концентрации углекислого газа более миллиона лет.

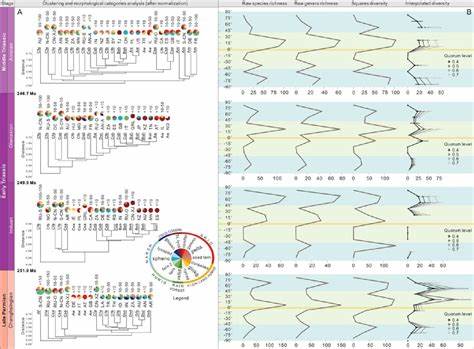

Исследования палеонтологических данных — ископаемых остатков растений — показывает драматический спад разнообразия и продуктивности флоры, особенно в районах с низкими и средними широтами. В то время как ранее эти регионы были богатыми тропическими лесами с высокой биомассой и сложной структурой растительности, последовавшее массовое вымирание привело к доминированию низкорослых, травянистых форм. Подобные изменения в растительном сообществе сопровождались почти полным исчезновением угольных залежей — так называемый «угольный разрыв» раннего и среднего триаса свидетельствует о значительном сокращении специфического накопления растительных остатков, которые обычно формируют уголь. Падение объема органического материала в экосистемах напрямую отражается на глобальных углеродных циклах. Функциональный анализ ископаемых листьев и других растительных структур позволил ученым реконструировать климатические условия и биомассу того времени.

В сочетании с палинологическими данными — останками спор и пылевых зерен — исследователи создали детальную картину изменений экосистем по земному шару в позднем пермском и раннем триасовом периодах. Эта картина показывала неравномерное распределение биологического разнообразия, причем высокие широты сохраняли некоторое количество растительности, служившей своеобразными «убежищами» в целом мертвом тропическом поясе. Именно эти рефуги способствовали постепенному восстановлению наземных экосистем после кризиса. Для понимания взаимодействия процессов биосферы и климата применялись сложные климато-биогеохимические модели. В рамках этих моделей учитывали не только изменения растительной продуктивности, но и ее влияние на выветривание горных пород, рекпродукцию органического углерода, а также обратные связи через атмосферные концентрации CO2.

Результаты показали, что потеря растительности снижают интенсивность химического выветривания, ослабляя механизм удаления углекислого газа из атмосферы. Это создавало «порочный круг», когда экстремальное потепление уничтожало растительность, а отсутствие растительной биомассы не давало возможности очистить атмосферу от парниковых газов. Таким образом, Земля стабилизировалась в сверхпарниковом состоянии на протяжении миллионов лет, а температура на экваторе достигала 33-34°C — показатели, опасные для большинства современных форм жизни. Интересно, что в модели дополнительно учитывалась так называемая «CO2-фертильность» — усиление продуктивности растений при повышенных концентрациях углекислого газа. Однако в раннем триасе это не смогло компенсировать потери биомассы, так как экстремальные условия жары и засухи препятствовали восстановлению сложных экосистем.

Палеоклиматическая реконструкция также показала изменение распределения зон растительности: до массового вымирания тропики были доминирующими центрами продуктивности, а после их восстановление происходило в умеренных и высоких широтах. Подобная смена экологического ландшафта оказывала влияние и на животный мир, поскольку исчезновение растений в низких широтах ведет к исчезновению подходящих местообитаний и пищи для многих видов. Данные осадочных пород свидетельствуют, что отсутствие растительности в раннем триасе отражалось на составе и скорости осадконакопления. Количество угольных пластов и органического углерода в отложениях резко уменьшилось. При этом исследователи не обнаружили пониженного уровня эрозии или отложений в открытых речных системах, что исключает версию о уменьшении доступного выветриваемого материала как главной причины.

Скорее всего, именно снижение количество растительности способствовало замедлению химических процессов, контролирующих углеродный цикл. С течением миллионов лет, в среднем триасе, начался медленный возврат растительности, что, согласно моделям, могло запустить процессы стабилизации климата и снижение концентраций парниковых газов. Восстановление экосистем отражается в нарастающем углеродном накоплении и возвращении угольных залежей в позднетриасовых отложениях. Это свидетельствует о критическом эффекте восстановления растительной биомассы для климатического равновесия Земли. Превышение определенных температурных порогов вызывает вымирание растений и последующие масштабные изменения в глобальном углеродном цикле.

Исследование раннетриасового суперпарникового климата выявляет реальные «потолки» терпимости зеленых экосистем и подтверждает, что разрушение растительной жизни создаёт отрицательные климатические обратные связи, поддерживающие экстремальное потепление. Этот феномен крайне важен для понимания потенциальных современных климатических рисков, вызванных антропогенными изменениями — термальная смертность растительности или лесные засухи могут усугублять глобальное потепление в ближайшем будущем. В целом, сложное взаимодействие между биосферой и климатом Земли определяется порогами устойчивости экосистем, при превышении которых углеродные циклы могут перейти в принципиально новое состояние с затяжным высокотемпературным режимом. Экспериментальные и теоретические данные о массовом вымирании растений в конце Пермского периода привели к переосмыслению роли растительной жизни в глобальном климатическом регулировании. Этот период древней истории предлагает яркое предупреждение о важности биологического секвестра углерода и необходимости сохранения растительности для поддержания климатического баланса.

Изучение таких глобальных событий прошлого помогает не только понять геологическую историю, но и осознать современные механизмы изменения климата. Ранняя Триасовая эра — это наглядный пример того, как биологическая катастрофа способна расширить и усугубить климатический кризис, приводя планету к длительному состоянию экстремального жара. Научное осознание этих процессов позволяет взглянуть в будущее и предусмотреть последствия экосистемных изменений на климатические условия нашего времени.