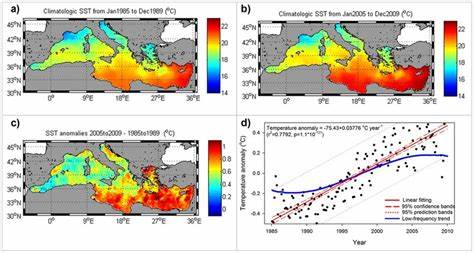

Температура поверхности моря (ТПМ) является одним из важнейших индикаторов климатических изменений на планете. С момента начала спутниковой эпохи в 1980-х годах появилась возможность получать практически глобальные данные о состоянии Мирового океана. Спутниковые технологии позволили измерять температуру поверхности океана с высокой точностью и разрешением, что открыло новые перспективы для понимания динамики изменений климата. Однако, несмотря на значительный прогресс в области наблюдений, возникла неожиданная проблема — различия в оценках тенденций ТПМ между разными широко используемыми наборами данных. Эти расхождения могут существенно влиять как на интерпретацию наблюдаемых изменений, так и на прогнозы климатических моделей.

Разобраться в этих различиях и сопоставить данные стало одной из приоритетных задач климатологов и специалистов по океанографии. ТПМ важна не только потому, что океан покрывает около 70% поверхности Земли, но и потому, что она является ключевым элементом глобальной климатической системы. Она влияет на обмен тепла между океаном и атмосферой, на формирование атмосферных процессов, развитие циклонических явлений и, в конечном итоге, на качество жизни во всем мире. Понимание реальных тенденций изменения температуры океана имеет критическое значение для оценки процессов глобального потепления и прогнозирования их последствий. На сегодняшний день наиболее распространёнными источниками данных ТПМ являются четыре набора: HadISST1, ERSSTv5, COBE2 и OISST (v2.

1). Каждый из них отличается как методологиями сбора и обработки данных, так и характером используемых наблюдений — от спутниковых измерений до показаний корабельных измерений и буферных станций. Основные тенденции изменения температуры в этих наборах охватывают период с 1982 по 2024 год и охватывают широты от 60° южной широты до 60° северной. Несмотря на то, что общая картина глобального потепления очевидна, амплитуда тенденций колеблется довольно значительно — от 0,108 до 0,184 градуса Цельсия за десятилетие. Этот разброс в оценках на первый взгляд кажется удивительным, учитывая, что глобальные температурные наборы данных, включающие как сушу, так и океан, демонстрируют гораздо более согласованные результаты.

Однако при более глубоком анализе становится понятно, что глобальные температурные наборы опираются только на два основных распределения температуры поверхности моря, которые сами по себе ближе к друг другу, чем при сравнении всех четырёх рассмотренных наборов. Такие различия обуславливаются несколькими факторами, в том числе разным подходом к калибровке спутниковых данных, методам обработки шумов и систематических ошибок, разным учётом влияния атмосферных параметров, а также системой исправления смещений, связанных с изменениями в технологии измерений. Например, один из наиболее распространённых источников несоответствий связан с обработкой данных корабельных измерений, которые часто базируются на температуре забортной воды или температуре, измеренной в местах забора проб, что не всегда совпадает с температурой поверхности в этих же точках. Изменения в используемой аппаратуре и методах измерений добавляют дополнительную неустойчивость в длительные ряды данных. Важной особенностью является также региональный характер разногласий.

Некоторые наборы данных показывают более выраженное потепление в тропиках и субтропиках, другие – в умеренных широтах. Это связано с различным расстоянием между наблюдательными точками, разрешением данных, способом устранения влияния океанических течений и плавучих объектов, а также с разной степенью коррекции орбитальных и атмосферных эффектов на спутниковые наблюдения. Последствия таких различий в оценках трендов температуры поверхности моря можно назвать очень значимыми. Во-первых, это снижает уровень уверенности в точных значениях глобального потепления, что затрудняет принятие решений в области климата и экологии. Во-вторых, широкие диапазоны оценок существенно влияют на калибровку климатических моделей и на определение чувствительности климатической системы к парниковым газам.

Для ученых крайне важно учитывать эти неопределенности при интерпретации данных и при использовании их для построения прогностических сценариев. Дополнительное значение имеют результаты для исследования экстремальных климатических событий, таких как тепловые волны в океане, которые оказывают разрушительное воздействие на морские экосистемы и способствуют глобальной гибели коралловых рифов и другим экологическим катастрофам. Современная наука движется к оптимальному совмещению разных наборов данных, использованию методов машинного обучения для исправления систематических ошибок и повышению согласованности результатов по разным источникам. Открытость и общедоступность данных, а также развитие совместных международных проектов значительно способствуют решению этой задачи. Одновременно ведется работа по усовершенствованию спутниковых систем наблюдения и повышению качества контроля за данными, что позволит уменьшить неопределенности в будущих оценках.

В заключение, различия в тенденциях температуры поверхности моря, выявленные в эпоху спутниковых наблюдений, свидетельствуют о сложности процесса измерения и анализа климатических данных при глобальном масштабе. Эти различия имеют важные последствия для понимания и прогнозирования изменений климата, а также для разработки мер адаптации и смягчения негативных эффектов глобального потепления. Их учёт в климатических исследованиях способствует более точному и комплексному представлению о состоянии планеты и перспективах её развития.