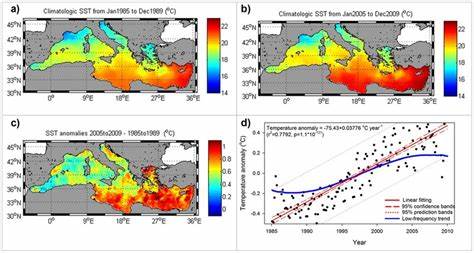

Температура поверхности моря (SST) занимает ключевое место в современном изучении климата. Благодаря спутниковым технологиям с 1980-х годов появилась возможность получать почти глобальные и высокоточные данные о температуре океанов, что казалось значительным прорывом для климатологии. Однако, несмотря на активное развитие методов и расширение доступа к спутниковым данным, различия в оценках трендов температуры поверхности океана между различными наборами данных остаются важной и сложной проблемой. Анализ этих противоречий не только помогает понять причины расхождений, но и имеет важные последствия для оценки темпов глобального потепления и прогнозирования климатических изменений. С середины 1980-х годов спутниковые измерения позволяют получать регулярные и обширные данные по температуре поверхности океана от 60° южной до 60° северной широты.

Разные исследовательские группы разработали собственные глобальные наборы данных SST, включая такие известные продукты, как HadISST, ERSST, COBE и OISST. Каждый из них базируется на уникальных методологиях обработки данных, включая способы преодоления пропусков измерений, корректировки смещений и интерполяции. В итоге выявились значительные различия в значениях трендов температуры за период с 1982 по 2024 год: темпы повышения температуры варьируются от примерно 0,108 до 0,184 градуса Цельсия за десятилетие. Этот разброс данных выглядит контрастно на фоне согласованности глобальных наземно-морских температурных наборов, что вызывает вопросы о причинах таких расхождений. Причина таких различий кроется в технических и методологических особенностях самих наборов данных SST.

Несмотря на то, что глобальные наземно-морские тенденции тепла основываются на сравнении данных не только из океанов, но и суши, их оценка в значительной мере опирается на два из вышеперечисленных наборов данных SST, которые демонстрируют более согласованные тренды. Между тем, остальные SST-наборы, используемые для климатического анализа, имеют различия в приемах корректировки спутниковых и буферных замеров, обработки временных рядах и учёте влияния разных типов ошибок. Одной из главных технических проблем считается различное влияние факторов, таких как система измерений температуры (радиометрические измерения с различных аппаратов), использование данных с корабельных замеров, ошибки связанные с заменой датчиков, и их приведение к единой шкале. Например, различия в методах калибровки спутниковых данных и корректировок боомеров (ведерных замеров температуры морской воды) приводят к существенным вариациям в итоговых результатах. Кроме того, спутниковые наборы данных могли изменять алгоритмы в разные годы, что влияет на последовательность трендов.

Все это приводит к тому, что, даже спустя десятилетия, точная картина изменений температуры поверхности океана остаётся с определённой степенью неопределённости. Значимость этих различий выходит за рамки академических дебатов и имеет прямое отношение к глобальному климату и политике в области охраны окружающей среды. Поскольку океаны занимают около 70% поверхности Земли и играют ключевую роль в регулировании климатических процессов, точное понимание их нагрева является необходимым для оценки глобального потепления, восприятия экстремальных погодных явлений и правильности климатических моделей. Разночтения между наборами данных расширяют диапазон возможных значений трендов, что увеличивает неопределенность как для ученых, так и для политиков, принимающих решения на основе данных о климате. Влияние расхождений в данных SST можно проследить и в моделях климатического прогнозирования.

Модели, использующие разные наборы данных о температуре поверхности океана в качестве входных параметров, демонстрируют различия в оценке климатической чувствительности и скорости теплового накопления океаном. Погрешности и разногласия в наблюдениях порождают сложности с верификацией моделей и влиянием антропогенных и природных факторов на климат. В ряде научных работ подчеркивается, что для более точных оценок необходим более тщательный анализ и улучшение корректирующих методик, а также объединение данных из множества источников. Для преодоления этой проблемы исследователи предлагают разрабатывать ансамблевые подходы к анализу SST, при которых учитываются все доступные наборы данных, а также оценки неопределенностей. Это помогает не только выявлять диапазон правдоподобных трендов, но и повышает информативность оценок глобального теплообмена.

Важнейшей задачей является повышение прозрачности и воспроизводимости результатов: данные, методики и исходные коды для анализа общедоступны, что способствует обмену опытом и коллективной верификации научных выводов. В дополнение к техническим аспектам, различия в SST-трендах также имеют связь с физическими процессами в океанах. Океаническая динамика, такие как изменение течений, циркуляций и процесса смешивания водных масс, влияющие на распределение температуры, могут объяснять некоторые региональные несоответствия между наборами данных. Также сезонные и интергодовые вариации, включая Эль-Ниньо и Южное колебание, оказывают влияние на временные ряды температур. Тем не менее, даже с учётом всех этих факторов, масштаб расхождений между наборами данных SST остаётся значительным и требует дополнительного внимания.

Развитие спутниковых технологий и постоянно улучшающиеся алгоритмы обработки данных дают основания надеяться на снижение неопределённостей в будущем. Новейшие системы высокочувствительных радиометров и интеграция наземных, морских и воздушных измерений способствуют улучшению разрешающей способности и точности SST-наблюдений. Совершенствование корректирующих моделей, учитывающих разнообразные виды ошибок, а также применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта призваны привести к более надежным климатическим данным. Итогом анализа различий SST-трендов является признание необходимости комплексного подхода к оценке глобальных температурных изменений, включающего мультидатасетные методы и глубокую оценку неопределённостей. Это существенно влияет на интерпретацию недавних рекордных глобальных температур, а также на прогнозирование климатических изменений и разработку климатической политики по смягчению последствий глобального потепления.

В конечном итоге, именно точность и согласованность данных о поверхности океана формирует надежную основу для понимания сложных процессов, определяющих климатическую систему Земли.