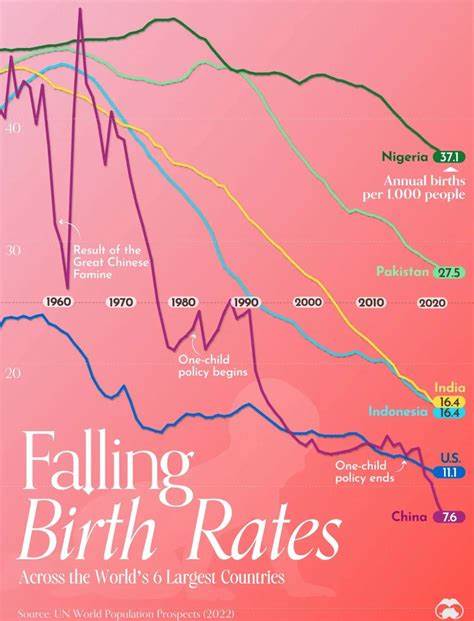

В последние десятилетия мир столкнулся с двумя фундаментальными и, на первый взгляд, противоречивыми тенденциями. С одной стороны — глобальное снижение рождаемости, которое ведет к старению населения и потенциальному уменьшению численности трудоспособных граждан. С другой стороны — стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые обещают коренным образом изменить рынок труда, автоматизировать многочисленные задачи и повысить производительность. Возникает вопрос: насколько значимо снижение рождаемости в эпоху, когда ИИ может заменить многие профессии и даже полностью трансформировать работу человека? Понять это сложно, но крайне важно, ведь от правильного понимания зависит способность обществ адаптироваться к изменениям и строить устойчивое будущее. Снижение рождаемости — глобальный тренд, который затрагивает большинство развитых стран, включая Россию.

Это связано с различными факторами — изменением ценностей, экономической неопределенностью, ростом урбанизации и увеличением уровней образования среди женщин. В сочетании с увеличением продолжительности жизни эти процессы ведут к тому, что доля пожилого населения растет, а количество людей трудоспособного возраста сокращается. Такой демографический сдвиг порождает опасения, что государствам станет труднее поддерживать пенсионные системы, здравоохранение и общественные услуги. Кроме того, уменьшение численности работников угрожает сдержать экономический рост, сокращая внутренний рынок и уменьшая налоговые поступления. На другом полюсе находится развитие искусственного интеллекта — области, которая за последние годы сделала огромный шаг вперед.

Современные ИИ-системы способны выполнять задачи, которые ранее считались прерогативой исключительно человека: переводить тексты, анализировать большие объемы данных, создавать творчество, управлять транспортом и принимать решения. Некоторые эксперты, включая руководителей крупных ИИ-компаний, прогнозируют, что уже в ближайшее время может быть автоматизирована значительная часть рутинных «беловоротничковых» работ — от аналитики до бухгалтерии. Эти два тренда кажутся враждебными: если рабочих всё меньше, но одновременно появляется технология, которая заменит их еще быстрее, не приведет ли это к экономической катастрофе? Или же развитие ИИ позволит компенсировать нехватку кадров, повысить продуктивность и сохранить уровень жизни? Современные исследования и мнения специалистов показывают, что ответ на этот вопрос не прост и требует комплексного подхода. Экономисты и демографы часто действуют в своих собственных нишах, что затрудняет формирование целостной картины. Демографы смотрят на десятилетние или столетние перспективы, анализируют рождаемость, миграцию и возрастную структуру населения.

Технологи же ориентированы на более краткосрочные циклы — годы или даже месяцы — и концентрируются на том, как новые разработки меняют бизнес и рынок труда прямо сейчас. При этом экономисты стараются примирить эти взгляды, пытаясь понять, как демография и технологии взаимодействуют с экономическим ростом и глобальными трендами. Одно из ключевых открытий, сделанных в недавних исследованиях, заключается в том, что размер населения не всегда напрямую коррелирует с экономическим развитием. История знает примеры, когда экономический рост происходил на фоне снижения численности населения, если при этом происходили значительные технологические прорывы. Например, эпоха Возрождения и 1920-е годы характеризовались замедлением роста населения, но при этом отмечались масштабные инновации, которые способствовали росту производства и благосостояния.

С другой стороны, периоды с высоким приростом населения, но низкой продуктивностью и слабым внедрением новых технологий, не приводили к значительным экономическим успехам. Следовательно, важность инноваций и эффективности труда зачастую превышает значение численности населения. В эпоху искусственного интеллекта появляется дополнительный слой неопределенности. Некоторые аналитики, например, Джозеф Дэвис из Vanguard, указывают на два возможных сценария развития событий. В первом случае ИИ становится универсальной технологией, подобно электричеству или интернету, что позволит значительно повысить производительность и компенсировать негативные эффекты старения населения.

Во втором сценарии ИИ окажется лишь вспомогательным инструментом, не способным полностью нейтрализовать экономические вызовы, связанные с дефицитом рабочих рук и ростом государственных долгов. Важно понимать, что использование ИИ не обязательно ведет к прямой замене человека. Многие добавляют, что технологии могут дополнять работников, усиливать их возможности и создавать новые специальности, которых ранее не существовало. В то время как одни профессии действительно сокращаются, другие — особенно связанные с уходом за пожилыми людьми, обслуживанием, экологией и наукой — будут испытывать дополнительный спрос. Проблема заключается также в готовности общества и экономики адаптироваться к этим изменениям.

Без соответствующей образовательной системы, программ переобучения и социальной поддержки, массовая автоматизация может привести к росту безработицы и социальному напряжению. Правительства и бизнес должны заранее планировать стратегии, способные сбалансировать влияние двух трендов. Еще одной важной составляющей являются культурные и политические аспекты. В разных странах рождаемость падает по разным причинам, и национальные стратегии реагирования также существенно отличаются. Некоторые государства предпринимают меры для стимулирования рождаемости и поддержания миграционных потоков, другие — стараются внедрять технологии оптимальнее и инвестировать в повышение качества жизни пожилых граждан.

Нельзя игнорировать и этический аспект развития ИИ. Полная автоматизация и замена рабочих может вызвать вопросы о роли человека в экономике и обществе. Будет ли человек востребован как творческая и социальная сущность, или же станет «лишним» в профессиональной сфере? Ответы на эти вопросы во многом зависят от того, как именно и с какими приоритетами будет развертываться развитие искусственного интеллекта. Таким образом, снижение рождаемости и появление ИИ — это два взаимосвязанных процесса, которые задают тон развитию стран и мирового сообщества. Они не являются взаимоисключающими, а скорее дополняют друг друга, создавая новые вызовы и возможности.

От того, как мы справимся с этими вызовами, зависит будущее экономики, социальной устойчивости и качества жизни. Дебаты и исследования будут продолжаться, однако уже сейчас очевидно, что нельзя фокусироваться только на числах рождаемости или только на новых технологиях. Необходим комплексный подход, учитывающий взаимодействие демографических, экономических и технологических факторов. Разработка политик в области образования, здравоохранения, социальной поддержки и инновационного развития будет иметь решающее значение. В заключение стоит отметить, что технологии искусственного интеллекта могут стать катализатором изменений, позволяющим сохранить и повысить качество жизни в условиях стареющего и сокращающегося населения.

Вместе с тем, государства должны стремиться обеспечить условия для гармоничного сосуществования человека и машин, поддерживая трудовую занятость, стимулируя инновации и защищая социальные институты. Только в таком балансе возможно построить устойчивое и процветающее будущее для всех.