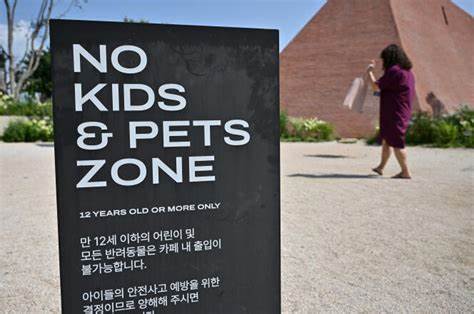

В Южной Корее в последние несколько лет стало заметным явление, известное как «зона без детей» или No Kid Zone, обозначающее заведения и места, куда запрещён вход детям. Такие зоны получили распространение с начала 2010-х годов и вызывают активные дискуссии среди населения и в правовом поле страны. Это явление не только отражает общественные настроения вокруг присутствия детей в публичных пространствах, но и затрагивает глубинные социальные и демографические проблемы Южной Кореи. Зоны без детей, как правило, создаются в общественных местах — кафе, ресторанах, кинотеатрах, библиотеках и национальных достопримечательностях, таких как Национальная библиотека Кореи. Особенно много таких зон наблюдается на острове Чеджу, одном из самых популярных туристических направлений страны.

Причины введения таких зон разнообразны, но главным мотивом называют стремление бизнеса минимизировать юридическую ответственность за возможные травмы детей на территории их заведений. Например, один из судебных прецедентов 2013 года привёл к постановлению, по которому заведение было признано частично ответственным за ожог ребенка, столкнувшегося с сотрудником, который нёс горячую воду. Многие владельцы бизнеса отмечают, что создание зоны без детей также связано с желанием поддержать комфорт взрослых клиентов, которые могут быть беспокоены громкими или непредсказуемыми детскими шаблонами поведения. Подобные зоны зачастую сигнализируются специальными табличками или сообщениями персонала. В то же время некоторые заведения, наоборот, позиционируют себя как «Kids OK Zones» — места, приветствующие детей и ориентированные на семейный отдых.

Общественное восприятие зон без детей в Южной Корее неоднозначно. По данным опросов населения, большая часть взрослых, около 62%, поддерживают существование таких зон, включая половину семей с детьми. При этом большинство респондентов считают, что подобные ограничения не являются дискриминацией, если в обществе сохраняется достаточное количество альтернативных мест, куда родители могут прийти с детьми. Основным оправданием запрета на присутствие детей большинство видит именно страх перед юридическими последствиями несчастных случаев. Однако противники зон без детей подчёркивают, что подобная практика дискриминирует не только детей, но и родителей, особенно матерей.

В стране, где традиции ухода за детьми и семейные отношения играют важную роль в культуре, подобные зоны воспринимаются как социальное отчуждение и давление на семьи. Кроме того, в Южной Корее наблюдается очень низкий уровень рождаемости и старение населения, и многие активисты опасаются, что запреты на детей в общественных местах способствуют ещё большему культурному и социальному отдалению молодых семей от общества. Критика затрагивает и вопросы прав человека. Национальная комиссия по правам человека Южной Кореи в 2017 году признала зоны без детей дискриминационными, поскольку они нарушают конституционное право ребенка на равенство, а также положения Конвенции ООН о правах ребёнка. Несмотря на это, подобные зоны пока не запрещены законом и продолжают функционировать на практике.

Кроме правозащитных организаций, политические деятели также участвуют в дебатах. Некоторые депутаты Национального собрания Южной Кореи выступают за запрет таких зон и предлагают законодательные инициативы, направленные на расширение доступа детей к общественным местам. Например, депутат Ён Хе-ин, сама мать маленького ребёнка, открыто критикует запреты и участвует в акциях протеста, подчеркивая, что материнство не должно превращать женщин в изгоев общества. Культурные особенности страны, включая строгие социальные нормы и коллективистские традиции, влияют на восприятие проблемы. Термин «мам-чуун» (что в переводе с корейского означает «мама-таракан») нередко используется в негативном ключе в адрес женщин, которые якобы не способны контролировать поведение своих детей.

Такое отношение усиливает конфликт вокруг зон без детей, демонстрируя напряжённость между требованиями комфорта для одних слоёв населения и правами родителей с детьми. Возможности для компромиссов и поиска баланса между интересами различных групп часто обсуждаются экспертами. Экономисты и социологи подчёркивают, что эффективная стратегия должна учитывать демографические реалии страны, современный образ жизни и меняющиеся семейные стандарты. В некоторых случаях бизнес предлагает обучать персонал и создавать специальные правила поведения, направленные не на исключение детей, а на предупреждение конфликтных ситуаций и снижение риска травм. Интересно, что вводят ограничения не только по возрастному признаку.

Некоторые заведения устанавливают ограничения для подростков, пенсионеров или даже определённых социальных категорий, что отражает более широкую тенденцию сегментации общественного пространства по разным признакам. Это порождает дискуссии о границах допустимой дискриминации и равенства в доступе к услугам в обществе. С другой стороны, формирование таких зон связано и с ростом потребности в уединении и отдыхе в некоторых сегментах населения, особенно среди людей, работающих в условиях высокой нагрузки и стресса. Для многих кафе или ресторанов зона без детей становится способом удовлетворить запрос клиентов, для которых важен спокойный отдых без шума. Международные наблюдения фиксируют, что подобные практики встречаются и в других странах, однако в Южной Корее они приобретают особенное значение в контексте социальных изменений.

В последние годы в стране развивается движение за права детей и родителей, и вопросы инклюзии в общественные места становятся всё более актуальными. Понимание феномена зон без детей требует комплексного подхода, включающего изучение законодательных норм, социокультурных факторов, а также экономических интересов бизнеса и потребностей различных групп населения. Хотя зоны без детей обладают обоснованными мотивами, их применение должно сопровождаться правовой регуляцией, защитой прав всех сторон и созданием альтернативных инфраструктур для семей с детьми. В целом, дебаты вокруг зон без детей в Южной Корее отражают глобальную тенденцию поиска баланса между правами родителей, детей и интересами общества в целом. Будущее этих практик во многом зависит от способности общества к диалогу, гибкости законодательства и эволюции культурных норм.

Это непростой вопрос, который вызывает острые эмоции и требует глубокого анализа, а также участия самых разных социальных акторов — от законодателей до общественных активистов и предпринимателей.