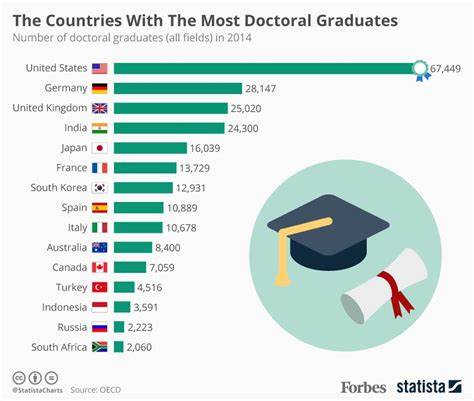

За последние десятилетия число выпускников с докторскими степенями во всем мире значительно выросло. Особенно заметна эта тенденция в странах с быстро развивающейся образовательной системой, таких как Китай и Индия. Сегодня миллионы аспирантов успешно защищают диссертации, получают высокообразовательные квалификации и готовы внести свой вклад в науку и развитие общества. Однако возникает фундаментальный вопрос: сколько же ученых с PhD действительно нужно миру? Как соотносятся имеющиеся академические рабочие места с количеством докторов наук, и что следует изменить в системе подготовки специалистов, чтобы она была максимально эффективной и ориентированной на реальный рынок труда? Количество выпускников с докторскими степенями постоянно увеличивается, однако академических вакансий для них не становится больше. Традиционно PhD ассоциировался с карьерой в университетах — преподавание, научные исследования, продвижение в академической иерархии.

Но реальность такова, что число этих вакансий ограничено и не успевает за ростом квалифицированных специалистов. Это создает серьезное напряжение на рынке труда: конкуренция за университетские должности усиливается, многие ученые вынуждены искать альтернативные пути развития карьеры или сталкиваются с временной, низкооплачиваемой работой вне академических кругов. Эта ситуация стала сигналом для переосмысления роли PhD в обществе и в экономике. Современные программы подготовки докторов наук часто ориентированы исключительно на академическую карьеру, но в условиях реструктуризации рынка необходимо предложить более широкие возможности и навыки, которые помогут выпускникам успешно трудоустроиться за пределами университетов. Студенты PhD должны быть готовы к разнообразным профессиям — в индустрии, бизнесе, государственном секторе, наукоемких стартапах и инновационных предприятиях.

Одним из главных вызовов является изменение подхода к образованию: аспирант должен не только углубленно изучать научную тему, но и развивать компетенции, востребованные на современном рынке труда. Это навыки коммуникации, управления проектами, предпринимательства, работы в командах, адаптации к быстро меняющимся условиям. Университеты и научные учреждения всё чаще вводят курсы и тренинги, направленные на развитие этих качеств у аспирантов. Кроме того, важен системный диалог между академией и работодателями. Нужно точнее понимать, какие компетенции и знания требуются вне академической среды, чтобы программа подготовки PhD могла корректироваться в соответствии с потребностями рынка.

Соединение научной подготовки с практикой, стажировки в промышленности и партнерские проекты с бизнесом способствуют тому, что выпускники становятся более конкурентоспособными. Особую роль здесь играет интернационализация высшего образования. Вызовы и возможности глобального рынка труда требуют учета мировых тенденций и опыта. В странах с бурным ростом количества докторских степеней, таких как Китай и Индия, государственные и образовательные структуры уже стремятся создать более сбалансированные программы подготовки со значительной ориентацией на практическое применение знаний и междисциплинарность. Европейские и американские университеты также активно реформируют программы PhD, учитывая потребности индустрии и развивая неакадемические карьерные пути.

Тем не менее, мнения экспертов расходятся относительно оптимального количества обучаемых PhD. Одни считают, что нужно стабилизировать прием в аспирантуру, чтобы избежать перепроизводства докторантов и смягчить проблему с трудоустройством в академии. Другие настаивают, что количество подготовленных исследователей следует увеличивать, расширяя в то же время спектр их карьерных возможностей, поскольку наука играет ключевую роль в развитии инноваций и экономики знаний. Важен не столько количественный показатель, сколько качество подготовки и адаптивность выпускников. Еще одним аспектом проблемы является ментальное здоровье и мотивация аспирантов.

Давление высоких требований, неопределенность в карьере и ограниченные возможности часто приводят к стрессу и выгоранию среди молодых ученых. Создание более поддерживающей и прозрачной образовательной среды способно снизить риски и повысить качество научной работы. В конечном итоге, вопрос „Сколько PhD нужно миру?“ не имеет однозначного ответа, поскольку зависит от многих факторов — уровня развития науки и технологий в разных странах, экономической конъюнктуры, государственной политики в области образования и науки, культурных традиций и ожиданий общества. Однако очевидно, что парадигма подготовки докторантов должна измениться: расширение академических знаний должно сочетаться с практической подготовкой к разнообразным карьерным траекториям. Для студентов, рассматривающих получение PhD, важно осознавать реалии современного мира — докторская степень открывает широкие возможности, но требует гибкости, постоянного развития и готовности к изменениям.

Для университетов и правительств важно создавать системы поддержки, которые помогут выпускникам максимально эффективно использовать свой потенциал вне зависимости от выбранной сферы деятельности. Таким образом, количество докторов наук должно быть соизмеримо с реальными потребностями не только академии, но и общества в целом. Современный мир требует не просто ученых, способных углубленно исследовать узкие темы, а универсальных специалистов, способных внедрять инновации, управлять сложными проектами и интенсивно сотрудничать как в научных, так и в экономических сферах. Только такой комплексный подход позволит сдержать дисбаланс между количеством PhD и доступными академическими должностями и сделать подготовку ученых одним из двигателей прогресса в XXI веке.