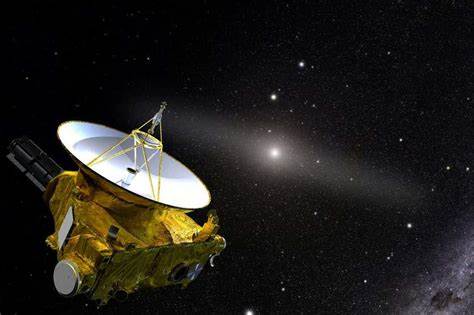

Навигация в космосе – одна из базовых и при этом самых сложных задач, с которыми сталкиваются учёные и инженеры при отправке межпланетных и межзвёздных зондов. Традиционно положение космических аппаратов определяется с помощью радиосвязи и радиозондирования с Земли. Однако достижения, показанные NASA в ходе миссии «Новые горизонты», обещают кардинально изменить подход к космической навигации, сделав её более автономной и эффективной в дальних районах космоса и за пределами Плутоновой орбиты. «Новые горизонты» стали первым зондом, который применил метод оптической астрометрии – измерение углового положения звёзд – чтобы самостоятельно определить своё местоположение с помощью собственного изображения звёздного поля, что стало революцией в области навигационной науки. Идея использовать космические объекты в качестве ориентиров для навигации родилась ещё в древности, когда мореплаватели ориентировались в океанах по звёздам.

Со временем этот метод получил развитие и в авиации, а позже и в космических миссиях. Для межпланетных аппаратов важным ориентиром стал, например, яркий Канопус – вторая по яркости звезда на ночном небе, которая уже в середине XX века применялась как ориентация для стабилизации корабля. Тем не менее, вплоть до недавнего времени каждое космическое судно всё ещё было привязано к наземным системам слежения, таким как сеть Deep Space Network или метод ∆DOR (Delta-Differential One-Way Ranging), которые позволяют с высокой точностью определять угол положения аппарата относительно известных объектов. Прорыв в автономной навигации был достигнут благодаря интеллектуальному использованию возможностей бортовой камеры LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) аппарата «Новые горизонты». Эта камера, предназначенная в основном для съёмки дальних объектов Солнечной системы, была применена в нехарактерной для неё задаче – наблюдать и анализировать параллакс двух ближайших к Солнцу красных карликов: Вольфа 359 и Проксимы Центавра.

Эти звёзды расположены в разных частях неба практически под углом в 90 градусов друг к другу, что позволило создать уникальную основу для определения положения аппарата путём сравнения смещений звёзд относительно дальних фонов. Параллакс – явление, при котором положение объекта кажется смещённым относительно фоновых объектов при изменении точки наблюдения – известен астрономам и мореплавателям с незапамятных времён. На Земле измерения параллакса применялись для определения расстояний до Луны и планет, а в морской навигации помогали уточнять место судна. Однако масштаб, с которым столкнулся аппарат «Новые горизонты», не имеет прецедентов. Расстояние между точками наблюдения с Земли и с зонда достигало более 4 миллиардов миль (около 6,4 миллиардов километров), что создало самый большой в истории базис для измерения параллакса.

Результаты показали, что даже с ограниченными оптическими возможностями LORRI аппарат смог определить своё положение с невероятной точностью, сравнимой с угловым диаметром полной Луны, видимой с Земли. Это огромный шаг вперёд в способности космических аппаратов самостоятельно ориентироваться в глубоком космосе. Отсутствие зависимости от наземных радиослежений расширяет горизонты миссий, позволяя увеличить автономность, снизить долю технических ресурсов, необходимых для слежения, и повысить надёжность управления в реальном времени. Историко-научный контекст развития звёздной навигации в космосе также интересен. Традиционные космические миссии, такие как Маринер-4, использовали звёзды для ориентации аппарата – Канопус служил вторым осевым ориентиром после Солнца.

Связь с Землёй и радионавигация, как система, стала основным средством позиционирования для зондов с середины XX века, однако наземные методы имеют свои ограничения – время задержки сигналов из-за огромных расстояний, расходы на поддержку сложных наземных систем и ограниченная возможность автоматизации навигации при удалении от нашей планеты. Появление новых технологий и алгоритмов обработки изображений даёт перспективу расширения применения оптической астронавигации. Модернизация сенсорных систем, интеграция с мощными бортовыми вычислительными комплексами и совершенствование методов цифровой обработки сигналов улучшат точность до миллиарных долей астрономической единицы – что сделает межзвёздные путешествия более реалистичными и управляемыми. В частности, в будущем будут применяться телескопы с большим апертурным диаметром и детекторами с высокочувствительным разрешением, способные уловить малейшие сдвиги звёзд относительно фона. Сочетание данных от нескольких красных карликов или даже нейтронных звёзд и пульсаров может вывести навигацию далеко за пределы Солнечной системы.

Кроме того, интересна роль пульсаров – источников стабильных рентгеновских и радиосигналов с очень точным временным сопровождением, которые в перспективе могут стать эталонами навигации на огромных расстояниях. Уже на орбите Земли доказана возможность использования пульсаров для определения положения космического аппарата, а идея адаптации подобных систем для межзвёздных перелётов имеет большой потенциал. Такой подход создаст навигационную систему, которая будет независима от Земных станций связи и сможет оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям, включая движение звёзд и других объектов в окрестностях. Суть открытий «Новых горизонтов» заключается не только в технологии, но и в концептуальном подходе к межзвёздной навигации. Результаты NASA вдохновляют на переосмысление того, как мы определяем собственное место во Вселенной и как наши технологии могут раздвигать границы известных возможностей.

Каждая новая ступень автономности открывает двери к дальним планетам, к поясу Койпера и далее – в неизведанные пространства между звёздами. Это также важный шаг в подготовке к будущим глубококосмическим миссиям, таким как крупномасштабные зонды Starshot или даже пилотируемые полёты к другим звёздам. Возможность осуществлять точную навигацию на основе оптических наблюдений из самого космического аппарата позволит значительно снизить риски и повысить надёжность таких длительных миссий, открывая путь к новому витку освоения глубин космоса. Важную роль в восприятии и популяризации подобных достижений играют и культурные аспекты. Например, известный гитарист Queen Брайан Мэй, одновременно являющийся астрофизиком, помог создать для проекта наглядные 3D-изображения звёзд, выступая своеобразным мостом между наукой и искусством.