Cursor, известный сервис с искусственным интеллектом для автозаполнения кода, который долгие годы удерживал доступную и прозрачную модель ценообразования, столкнулся с серьезными трудностями после недавнего изменения, затронувшего базовый тариф и способ учета пользовательских запросов. Несмотря на изначальное доверие и лояльность пользователей, введение новых правил расчетов вызвало широкое недовольство и поставило под сомнение удобство использования сервиса, который ранее позиционировался как простой и интуитивно понятный инструмент для программистов и разработчиков. Чтобы понять, чем именно Cursor допустил ошибку в своей стратегии ценообразования и какие уроки из этого следует извлечь для будущего, необходимо подробно рассмотреть внутренние механизмы изменения, а также влияние трансформаций на опыт конечных пользователей и бизнес-модель компании. Ранее Cursor предлагал тариф, в котором за 20 долларов в месяц пользователь получал неограниченное количество автозаполнений и 500 запросов без дополнительных ограничений. Запросом считалась всякая команда или инструкция, отправленная искусственному интеллекту для выполнения конкретной задачи — например, дописать строку кода, объяснить функцию или создать сложный блок с интеграцией API.

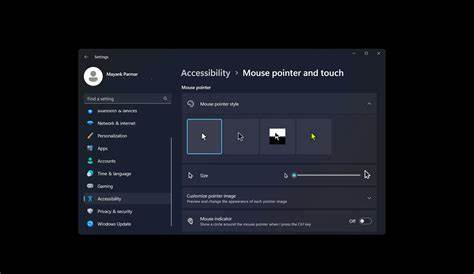

Правда, эта модель не учитывала комплексность и вычислительную нагрузку, которую требовала обработка каждого запроса. В середине июня компания анонсировала радикальное изменение: от системы фиксированных запросов они перешли к тарифной модели, основанной на бюджете вычислений. Это означало, что теперь пользователь получает не фиксированное число запросов, а ограниченный по стоимости расчет ресурса, измеряемого с точки зрения потребленных токенов и используемой модели AI. Все, что превышало выделенный месячный бюджет, автоматически считалось перерасходом, и за это начислялась дополнительная плата. На первый взгляд, такая модель казалась логичной и экономически оправданной — компания начала напрямую соотносить доход с издержками, связанными с работой AI, учитывая, что разные запросы существенно отличаются по степени вычислительной сложности.

Однако на практике пользователи столкнулись с новыми трудностями и неочевидностью механизма, что стало причиной общей фрустрации и даже возмущения в сообществе. Проблема заключалась в том, что теперь нельзя было просто оценить свои месячные издержки по числу запросов. Один простой и короткий по описанию запрос мог потреблять минимальное количество токенов и почти не влиять на месячный лимит, а подробно сформулированный запрос, в котором, например, описывалась интеграция с API, создание функций с несколькими условиями и множеством параметров, мог обходиться дороже в разы. Пользователю приходилось следить не только за количеством запросов, но и за тем, насколько технически сложными они были, то есть фактически за объемом вычислительной нагрузки. Это сильно усложнило работу и свело удобство использования практически к нулю.

Немаловажным фактором стало отсутствие масштабных и эффективных коммуникаций со стороны Cursor. Пользователи сообщили, что не получили своевременных и разъясняющих уведомлений о будущем изменении, либо они были слишком общими, либо ориентировались на применение новых тарифов для «продвинутых» пользователей, что приводило к неправильным ожиданиям. Многие клиенты столкнулись с внезапными платными ограничениями и непредсказуемыми счетами, что вызвало значительное неудовольствие. В итоге реакция сообщества напоминала эффект «удар в спину» — доверие больше не воспринималось как должное. При этом стоит отметить, что сама инициатива Cursor не была просто желанием увеличить доход за счет завышенных цен — она отражала суровую реальность построения и поддержки AI-сервисов.

Расходы на вычислительные мощности, особенно при глубоком использовании сложных моделей и токенов, гораздо выше, чем в традиционных SaaS-продуктах, где 80-90% маржа была нормой. AI-приложения часто выигрывают в масштабах, но теряют в предсказуемости затрат, особенно когда пользователи активно исследуют возможности продукта. Ранее единица «запрос» хорошо подходила для удобства понимания, но не для поддержания финансовой устойчивости бизнеса. Отказ от плоской абонентской платы в сторону потребления вычислительных ресурсов усложнил взаимодействие. Хотя такой подход признан классическим для инфраструктурных и облачных сервисов, где зачастую есть отдельные специалисты, следящие за расходом (например, инженеры по надежности сайта), конечным пользователям подобная необходимость является раздражающей и разрушает естественный рабочий процесс.

Необходимость постоянно думать о бюджете мешает сосредоточиться на основной задаче — быстрой и качественной разработке. Это означает, что UX в более широком смысле выходит далеко за рамки визуальной составляющей интерфейса: именно качество и комфорт взаимодействия с тарифной системой формируют в итоге общее впечатление от сервиса и влияют на решение продолжать пользоваться им или искать альтернативы. Ключевой упущенной возможностью Cursor стала недостаточная персонификация коммуникации. Вместо того чтобы ясно объяснить, почему такой подход к ценообразованию внедряется и как это позволит компании и пользователям в дальнейшем развиваться и расти, Cursor ограничился общими рассылками и предложением более дорогих планов для продвинутых клиентов. Пользователи, не понимая глубинных причин изменений, смогли лишь наблюдать снижение удобства и увеличение непредсказуемых расходов, что породило недоверие и критику в онлайн обсуждениях.

Представители Cursor, впрочем, пошли на шаг навстречу — компания принесла извинения за сложившуюся ситуацию, предложила возмещения за неожиданные перерасходы и дала возможность сохранить прежние условия для существующих клиентов. Это говорит о том, что команда готова учиться на ошибках и ментально настроена на поддержание долгосрочных отношений с пользователями. С точки зрения стратегического развития, Cursor находится в непростой ситуации. Компания становится своего рода реселлером вычислительных мощностей сторонних AI-провайдеров, таких как OpenAI, Google и Anthropic, которые в свою очередь разрабатывают собственные продукты с интегрированными AI-инструментами. Эти игроки обладают большими маржами и властью над рынком, что накладывает на Cursor вызов — как выдержать конкуренцию и не потерять нишу среди предложений с более глубокими ресурсами.

Перспективными направлениями, которые Cursor может развивать для сохранения конкурентных преимуществ, являются два основных пути. Во-первых, компания может оптимизировать и оркестровать использование различных моделей AI так, чтобы пользовательский опыт приятно отличался от предложений прямых провайдеров и конкурентов. Такой подход должен позволить обеспечивать баланс между производительностью и стоимостью. Во-вторых, развитие собственных моделей искусственного интеллекта позволит контролировать издержки и существенно повысить маржу, одновременно задавая уникальные стандарты качества и функциональности. Первые признаки реализации этих идей уже заметны — Cursor ввел понятие «автоматических» запросов, которые не ограничены количеством и направляют запросы к оптимальным с точки зрения стоимости и производительности моделям.

Это пример того, как компания стремится разрабатывать решения, максимально удобные для пользователей и эффективные с финансовой точки зрения. Cursor также обладает ценным активом — глубоким пониманием потребностей целевой аудитории, которая использует AI для разработки ПО. Такая экспертиза может стать фундаментом для создания специализированных и более точных моделей искусственного интеллекта, которые будут работать более эффективно и менее дорого, чем универсальные решения. В итоге, хотя недавние изменения в тарифах Cursor вызвали волну критики и неудовольствия, ситуация демонстрирует важные реалии и сложности построения устойчивого бизнеса в сфере искусственного интеллекта. Успех и сохранение лояльности клиентов будут зависеть от способности команды компании к прозрачной коммуникации, гибкости тарифных решений и инновационному развитию собственных технологий, позволяющих обеспечивать лучшее сочетание цены и качества.

Это также хороший урок для других игроков рынка, что ценообразование – это не просто набор цифр, а неотъемлемая часть пользовательского опыта, которая напрямую влияет на доверие и восприятие продукта.