В современном цифровом мире конфиденциальность данных становится одной из наиболее острых и актуальных проблем. Мы ежедневно доверяем свои личные и финансовые сведения различным организациям и платформам, зачастую не задумываясь о том, насколько уязвимы эти данные перед лицом централизованных систем, которые управляют ими. Кризис централизации, наблюдаемый сегодня, серьезно угрожает нашей приватности и безопасности, демонстрируя слабости традиционной архитектуры облачных сервисов и корпоративных платформ. Ярким примером таких угроз стала авария в Amazon Web Services (AWS) в Токио в апреле. Несмотря на то что сбой длился всего 36 минут, последствия оказались масштабными и коснулись глобальной финансовой системы.

Этот инцидент продемонстрировал опасность слишком высокой зависимости от единого облачного провайдера, чья работа влияет на работу множества компаний и государственных структур. Если временный сбой способен так значительно повлиять на экономику и операции по всему миру, то какие риски несет постоянная централизация данных, особенно когда речь идет о высокочувствительной личной информации граждан? Особенно тревожным является пример, связанный с инициативой правительства США, а именно предложением по созданию "мега API" для интеграции данных налогоплательщиков через единую облачную платформу. Хотя такая система призвана упростить взаимодействие и повысить эффективность, она также концентрирует огромное количество личной финансовой информации в одном месте. Это создает крайне опасную точку отказа, уязвимую для технических сбоев, неправомерного доступа или целенаправленных кибератак. Важно понимать, что с централизацией данных растет не только техническая уязвимость, но и риск политического злоупотребления.

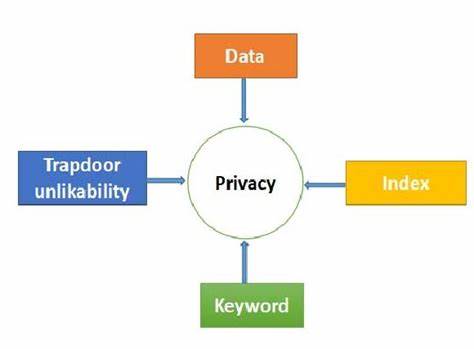

Если доступ к критически важной информации окажется в руках узкого круга лиц или компаний, возникнет опасность манипуляций, изменения данных и даже преследования граждан на основе искаженной или взломанной информации. Ситуации, когда данные налогоплательщиков, история занятости или семейные отношения могут быть изменены с помощью одного логина, фактически лишают людей защиты и контроля над своими личными данными. В то же время современное цифровое пространство предлагает альтернативу – технологии децентрализации, главным образом построенные на основе блокчейна. Децентрализованные системы не хранят данные в одном центре, а распределяют их между множеством узлов. Это значительно снижает риски сбоев и атак, а также обеспечивает прозрачность и подотчетность процессов управления информацией.

Криптографические методы подтверждения и протоколы с нулевым разглашением (zero-knowledge protocols) позволяют верифицировать действия без раскрытия самих данных, укрепляя контроль пользователя над личной информацией. Блокчейн предлагает не только надежность за счет неизменности (immutable) записей, но и уменьшение зависимости от человеческого фактора. Смарт-контракты, работающие автоматически, могут обеспечивать выполнение правил и проверку условий без необходимости прямого вмешательства, что минимизирует риски утечек или манипуляций. Инициативы по внедрению децентрализованных государственных систем уже реализуются в таких странах, как Эстония и некоторые регионы Европейского союза. Там строятся платформы цифровой идентичности и сервисы, которые обеспечивают гражданам безопасный и комфортный доступ к государственным услугам при сохранении их персональных данных в защищенном формате.

Противостояние между централизованной и децентрализованной архитектурой — это не просто технический вопрос. Это также вызов для общества и политических институтов, определяющий вектор развития цифрового будущего. Централизация ведет к концентрации власти, снижению прозрачности и уменьшению доверия, в то время как децентрализация способствует демократизации данных, защите приватности и ответственности. В свете множащихся кибератак, роста чувствительности данных и изменения общественных ожиданий доверия к технологиям, необходимо переосмыслить подходы к хранению и обработке информации. Эпоха, в которой зависимость от единой точки отказа воспринималась как стандарт, постепенно уходит в прошлое.

Будущее за решениями, которые учитывают принципы децентрализации, приватности и безопасности. Нельзя игнорировать тот факт, что децентрализация — не панацея и имеет свои сложности, в том числе в масштабировании и управлении. Однако в условиях растущего недоверия к централизованным организациям и повышенных требований к защите данных, эти технологии представляют собой наиболее перспективную и устойчивую альтернативу. Для государственных учреждений, особенно таких чувствительных как налоговые службы, переход на децентрализованные системы означает необходимость пересмотра технологий и подходов к безопасности. Это требует не только технических изменений, но и законодательного регулирования, а также усиления контроля и прозрачности.

Кризис централизации — это призыв к действию для всех участников цифровой экосистемы. Создавая устойчивые, прозрачные и приватные системы, мы не только уменьшаем риски сбоев и атак, но и формируем доверительные отношения между гражданами и институтами. В эпоху, когда данные стали новой валютой, контроль и защита этих данных — краеугольный камень будущего цифровой экономики и общества в целом. В конечном счете, только комплексный подход, объединяющий технологические инновации, законодательные инициативы и общественное сознание, позволят преодолеть угрозы, связанные с централизацией данных, и построить цифровой мир, где приватность и безопасность будут гарантированы каждому.