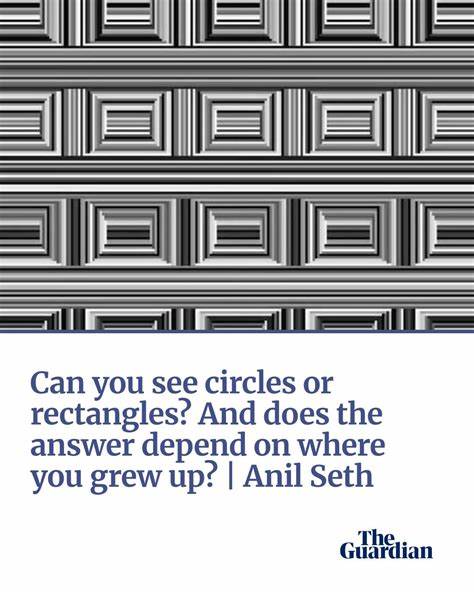

Восприятие окружающего мира часто кажется нам чётким и однозначным, однако многочисленные исследования в области когнитивной нейронауки и психологии доказывают, что мы видим не столько объективную реальность, сколько субъективную интерпретацию, сформированную нашим мозгом. Интересный и спорный вопрос в этой области — влияет ли культура и обстановка, в которой человек вырос, на способы восприятия визуальных образов и иллюзий. Одним из наиболее наглядных примеров служит исследование, связанное с оптической иллюзией, известной как иллюзия «Кофер», в котором изображение одновременно воспринимается либо как набор прямоугольников, либо как расположение кружков. Учёные во главе с Иваном Крубином из Лондонской школы экономики задались целью выяснить, как представители различных культур воспринимают этот визуальный феномен. Результаты оказались любопытными: участники из Великобритании и США воспринимали изображение преимущественно как совокупность прямоугольников, в то время как представители сельских районов Намибии видели в нем в основном круги.

Такие различия исследователи объясняют гипотезой, которая была впервые выдвинута более шестидесяти лет назад и до сих пор вызывает споры. Суть гипотезы сводится к тому, что жители западных индустриализированных стран, известных по аббревиатуре WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic), растут и развиваются в условиях «классически сконструированной» среды с преобладанием прямых углов, линий и острых форм. Эта визуальная «коробчатость» окружающей среды влияет на то, как мозг обрабатывает и распознаёт формы, в итоге задавая предпочтение прямоугольным образам. Напротив, в традиционных обществах, подобных сельским районам Намибии, где преобладают круглые и органичные формы, такие как круглые хижины, мозг скорее склонен воспринимать формы как круги. Авторитетный взгляд на иллюзии подтверждает, что восприятие действительно формируется не только генетикой, но и средой, в которой развивается человек.

Однако провести чёткую границу между культурным влиянием и врожденными механизмами восприятия сложно. Особо интересное противоречие возникает при сравнении с другой знаменитой оптической иллюзией — иллюзией Мюллера-Лайера. Здесь две линии одинаковой длины кажутся разной из-за направленных внутрь или наружу стрелок на концах линий. Долгое время объяснение этой иллюзии связывали с эффектом восприятия трёхмерного пространства и, следовательно, с «коробчатостью» окружения. Исследователи Дорса Амир и Чаз Файерстон провели глубокий анализ этой гипотезы и обнаружили, что иллюзия Мюллера-Лайера работает даже у животных — у рыбок гуппи, голубей и даже ящериц.

Более наглядно, её воспринимают и те, кто до недавнего времени находился в условиях полной слепоты, например, дети, перенёсшие операцию по восстановлению зрения после врожденной катаракты. Это указывает на глубоко биологическую основу иллюзии, не зависящую от особенностей кульутрной среды или архитектурного окружения. В результате возникает сложная картина: почему одна иллюзия демонстрирует культурные различия, а другая — нет? Возможно, дело в особенностях самих иллюзий. Иллюзия Кофер может больше зависеть от того, как люди фокусируют внимание, тогда как Мюллер-Лайер задействует более фундаментальные нейронные механизмы и инстинктивное восприятие глубины. Возникает также вопрос о методологических ограничениях исследований — например, сравнивая группы из разных стран, зачастую используют различные условия показа иллюзий и методики опроса, из-за чего результаты сложно сравнивать напрямую.

Тем не менее, общий вывод очевиден: восприятие во многом индивидуально и зависит от множества факторов, включая, но не ограничиваясь культурой и средой. Люди из разных точек мира развивают уникальные нейросенсорные навыки, адаптируясь к своему окружению. Это означает, что результат восприятия визуальной информации — продукт сложного взаимодействия биологических, культурных и индивидуальных особенностей. Современные исследования, такие как проект Perception Census, привлекающий десятки тысяч участников из более чем сотни стран, направлены на то, чтобы получить более точное представление о вариативности человеческого восприятия. В рамках таких проектов люди проходят десятки тестов с различными визуальными иллюзиями и задачами, что позволяет учённым выявлять закономерности не только между культурами, но и внутри групп, учитывая гендер, возраст, нейропсихологические особенности и даже привычки.

Это важно не только с научной точки зрения, но и для практических областей: от дизайна и архитектуры до образования и медицины. Понимание того, как в конкретной культуре воспринимаются формы и цвета, позволяет создавать более эффективные и комфортные продукты и пространства. Кроме того, признание того, что «видеть мир» — значит интерпретировать его, а не просто фиксировать объективные свойства, помогает бороться с культурными стереотипами и расширять понимание разнообразия человеческого опыта. В конечном счёте, наш взгляд на мир — это не отражение внешней реальности, а активный процесс, в ходе которого мозг создаёт интерпретации на основе сенсорных данных и жизненного опыта. Именно поэтому люди из западных мегаполисов могут видеть мир, как состоящий из прямых линий и углов, а жители сельских районов Африки — как наполненный кругами и плавными формами.

И это не хорошо и не плохо, просто по-разному. Истина в том, что мы все живём в «перцепционных эхокамерах», где возраст, культура, образовательный и социальный опыт формируют наши внутренние модели мира. Осознание этого даёт возможность взглянуть шире, научиться уважать и ценить разнообразие взглядов, а также понимать, почему разные люди видят одно и то же совсем по-разному. Так что же лучше — круги или прямоугольники? Правильный ответ — оба варианта верны, каждый по-своему. Всё зависит от того, где и как вы выросли, кем вы являетесь и как ваш мозг научился воспринимать окружающую реальность.

Ну и, конечно, от того, готовы ли вы увидеть мир глазами другого человека.