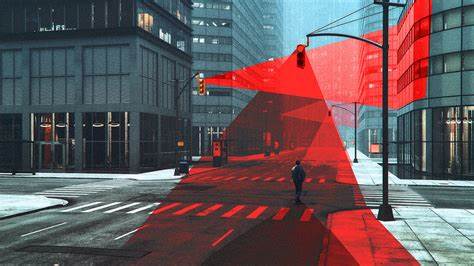

Планирование городских дорог традиционно основывалось на показателях, которые теперь всё чаще подвергаются сомнению и критике. Одним из главных инструментов оценки эффективности транспортных узлов и улиц на протяжении десятилетий служила система, известная как Level of Service (LOS) или уровень обслуживания. По сути, это «отчётная карта» для автомобильного движения, которая оценивает, насколько свободно передвигаются машины и сколько времени они теряют в пробках и на светофорах. Несмотря на кажущуюся простоту и удобство, такая методология оказалась слишком узкой и не учитывающей множество важных факторов, влияющих на жизнь горожан и качество городской среды в целом. Суть LOS в том, что он фокусируется исключительно на времени задержки автомобилей на перекрёстках.

Критерии оценивания включают, например, насколько долго водителю приходится ждать зелёного сигнала светофора. Если задержка превышает определённые пороги, то перекрёсток «проваливает» проверку, словно ученик, не сдавший экзамен. Этот подход налагает на городские проекты своеобразное давление – необходимо «подтягивать оценки» за счёт расширения дорог, строительства дополнительных полос и выделения пространства для автомобилей, зачастую за счёт пешеходной инфраструктуры. В результате, когда муниципалитеты проектируют или реконструируют улицы, они руководствуются попытками увеличения пропускной способности именно для машин. Это приводит к сужению тротуаров, уничтожению деревьев, ликвидации парковочных мест и уменьшению пространства для велосипедистов и общественного транспорта.

Итог — улицы перестают быть удобными и безопасными для всех участников движения, кроме автомобилистов. Пешеходы, мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями и даже велосипедисты оказываются в роли второстепенных игроков, для которых переход улицы превращается в опасную игру. Проблема в том, что LOS не учитывает самую важную составляющую городской жизни — человеческий фактор. Он не измеряет безопасность, социальное взаимодействие, комфорт и качество жизни жителей. Не отражает этот показатель экономическую деятельность и развитие бизнеса в районах проживания.

Фокус исключительно на скорости автомобильного потока создаёт среду, в которой дорогие, но некачественные для людей дороги все чаще заменяют живые, дружественные к человеку улицы. В такой системе хорошо «читается» только один параметр — задержка автомобиля. И именно по нему принимаются дорогостоящие решения о масштабных дорожно-строительных проектах. Часто они действительно сокращают время пути на несколько секунд для водителя, но при этом разрушают привычный облик квартала. Снос маленьких магазинчиков, утрата исторической застройки, уменьшение количества зелёных зон — далеко не полный список негативных последствий.

Кроме того, в основе планирования всё чаще лежат предположения о будущем росте автомобильного трафика. Городские чиновники и инженеры почти как гадалки пользуются методологиями прогнозирования, которые не отличаются высокой точностью. Они предусматривают, что через 20 лет количество автомобилей вырастет, и задержки станут больше. На этом основании принимается решение расширять улицы — чтобы заранее подготовиться к будущим нагрузкам. При этом повторно анализировать и переосмысливать показатели не принято — система продолжает функционировать по устаревшим шаблонам, игнорируя изменения в способах передвижения и стремление людей к более экологичным и удобным формам транспорта.

Современные урбанисты и активисты всё чаще ставят под вопрос логику доминирования автоориентированных подходов. Критика находит отклик в городах, где пробуют внедрять комплексы мер по улучшению городской среды для пешеходов и велосипедистов. Однако, пока показатель LOS остаётся ключевым в принятии решений, такие инициативы часто сталкиваются с непреодолимым сопротивлением бюрократии и инженеров. Негативные последствия подобного упора на автомобильный транспорт ощутимы на уровне здоровья жителей: увеличение аварийности, недоступность комфортного передвижения для уязвимых групп населения, рост загрязнения воздуха и шумовое загрязнение. Чем шире и быстрее дороги, тем выше риск развития «скоростного» поведения водителей, что повышает опасность на улицах.

Более того, такая логика упускает из виду экономические перспективы. Хотя автомобили с ускоренным движением кажутся эффективными для доставки товаров и людей, слишком широкие и быстрые проезды снижают привлекательность центральных кварталов, где могли бы быть магазины, рестораны, кафе и офисы. Снижение пешеходного трафика ведёт к уменьшению выручки бизнеса, стагнации городской жизни и постепенному упадку районов. В противоположность традиционной «математике» движения, сегодняшние подходы в мировом урбанистическом сообществе призывают учитывать целый спектр критериев эффективности дорог: безопасность, доступность для всех, влияние на экологию, качество жизни жителей, экономические факторы. Эти показатели помогают создавать пространство, где улицы — это не просто каналы для машин, а живые социальные артерии города.

Решением может стать отказ от LOS как единственного и главного показателя качества городской инфраструктуры. Необходим комплексный и сбалансированный подход, в основе которого — удобство и безопасность пешеходов и велосипедистов, снижение зависимости от личных автомобилей, поддержка общественного транспорта. Такие меры способствуют созданию более устойчивых, комфортных и привлекательных для жизни городов. Переосмысление принципов дорожного планирования — одна из ключевых задач урбанистики XXI века. Городские власти, общественность и специалисты должны работать вместе, чтобы создавать пространства, где улучшение транспортной инфраструктуры не вредит местным сообществам, природе и культурным ценностям.

Новая «математика» города — это баланс интересов, ориентированный на людей, а не только на машины. Трансформация взглядов на транспорт позволяет построить не просто дороги, а места, где люди будут чувствовать себя защищёнными и счастливыми. Это путь к городской среде, где живут не машины, а люди — со своими семьями, желаниями и привычками. Преобразования в области оценки и проектирования транспортных систем могут стать фундаментом для таких изменений. Итогом всей этой истории становится понимание того, что старая система оценки транспортных потоков давно перестала отвечать потребностям современного общества.

Продолжая использовать её без изменений, мы рискуем всё дальше отдаляться от создания комфортной и безопасной среды для жизни в городах. Пришло время сместить акценты и перейти к мерам, которые действительно учитывают интересы всех горожан и сохраняют особенность наших кварталов, а не уничтожают их ради нескольких секунд экономии времени на дороге.