Понятие искусственного общего интеллекта (AGI) вызывает много споров и дискуссий в научном и технологическом сообществах. В отличие от специализированных систем, которые решают конкретные задачи, AGI способен выполнять широкий спектр интеллектуальных функций, сопоставимых с возможностями человеческого разума. Несмотря на значительный прогресс в узкоспециализированном ИИ и машинном обучении, достижение истинного AGI остается одной из самых сложных и амбициозных задач. Одним из ключевых аспектов является математическая возможность существования AGI и условия, при которых он может быть реализован. Современные теории и модели показывают, что AGI в принципе возможен, но лишь при условии бесконечного или практически неограниченного процесса продолжительного обучения.

Это связано с тем, что истинный интеллект, способный обрабатывать необъятный спектр данных, ситуаций и контекстов, должен постоянно расширять свои знания и адаптироваться к новым обстоятельствам. В отличие от традиционных моделей искусственного интеллекта, которые обучаются на фиксированных датасетах и затем применяют полученные навыки, AGI требует динамичного и бесконечного роста информационной базы. Математические основы AGI тесно связаны с теориями вычислимости, теорией информации и вероятностными моделями. Наиболее перспективные подходы предполагают, что интеллект можно представить как вычислительный процесс, основанный на предсказаниях и непрерывном обновлении внутреней модели мира. Такой взгляд отражают современные концепции, например, интегрированная предсказательная рабочая теория (Integrated Predictive Workspace Theory), которая связывает сознание и интеллектуальную деятельность с предсказательной обработкой информации.

Это означает, что интеллект – динамический процесс, постоянно совершенствующийся на основе новых данных. Идея бесконечного обучения предполагает, что AGI никогда не достигает конечной точки совершенства, а находится в постоянном цикле познания и самосовершенствования. Это можно сравнить с человеческим мозгом, который все время получает новую информацию и адаптируется под изменяющиеся условия. Однако для компьютерных систем это накладывает огромные требования к аппаратуре, алгоритмам и управлению процессами, потому что обеспечение бесконечного обучения требует хранения, обработки и анализа колоссальных объемов данных и модели, способной к гибкой генерализации. Одним из вызовов реализации подобного формата обучения является проблема катастрофического забывания, когда новые знания вытесняют старые, что снижает эффективность системы.

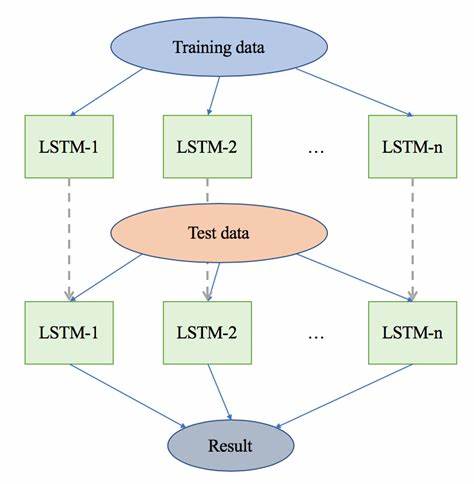

Решение этой проблемы связано с разработкой архитектур, которые поддерживают стабильность и пластичность памяти одновременно. Продвинутые методы машинного обучения, такие как нейронные сети с постоянным обновлением весов и использование методов регуляризации, создают предпосылки для постепенного и устойчивого роста AGI. Также крайне важна интеграция несколько уровней обработки информации, которая позволяет интеллекту не только усваивать факты, но и формировать абстрактные представления, связывать события во времени и пространстве, применять причинно-следственные связи. Применение принципов свободной энергии и минимизации прогнозируемой неопределенности, известных из нейробиологии, в математическом и вычислительном моделировании способствует созданию систем, которые способны учиться из опыта более эффективно. С практической точки зрения бесконечное обучение AGI открывает много перспектив.

Такие системы могли бы решать задачи в изменяющихся и непредсказуемых условиях, от научных исследований и медицинской диагностики до управления сложными инфраструктурами и адаптивного образования. Тем не менее, с ростом возможностей возникают вопросы безопасности, контроля и этики, которые необходимо продумывать уже на этапе проектирования. В конечном счете, математическая доказуемость возможности AGI в бесконечном контексте обучения служит мощным импульсом для исследований и инноваций в области искусственного интеллекта. Разработка эффективных алгоритмов, умных архитектур и методов непрерывного обучения станет основой для создания систем, которые смогут не только выполнять заранее заданные функции, но и развиваться, приближаясь к истинному интеллектуальному поведению. Таким образом, искусственный общий интеллект – не фантастика, а математически обоснованная концепция, достижение которой зависит от создания систем с непрерывным обучением, способных адаптироваться и эволюционировать в любых условиях.

Только такие подходы могут привести к появлению универсальных интеллектуальных агентов, которые смогут стать надежными партнерами человека на пути к решению глобальных задач и новым открытиям.