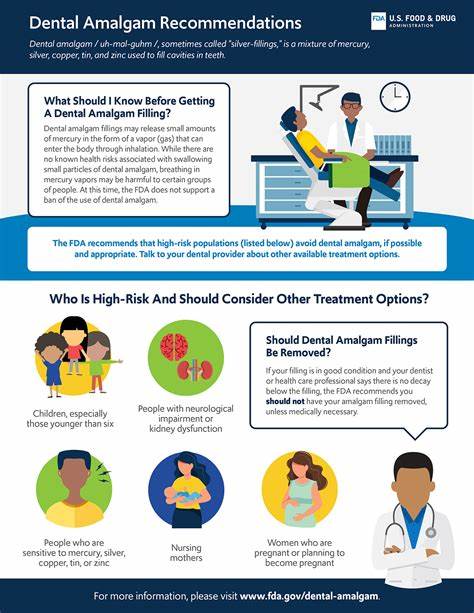

Стоматологическая амальгама уже десятилетиями используется в качестве материала для пломбирования зубов, благодаря своей прочности, долговечности и сравнительно низкой стоимости. Однако вопрос о безопасности этого материала для здоровья человека вызывает все больше споров среди ученых, врачей и пациентов. Амальгама состоит на 50% из металлической ртути, которая при определенных условиях может выделяться, накапливаться в организме и вызывать токсический эффект. Именно этот аспект безопасности и подвергается наиболее пристальному вниманию и анализу в научных кругах. Токсичность ртути – одна из главных проблем, связанных с применением стоматологической амальгамы.

Исследования показывают, что ртуть является высокотоксичным элементом, особенно в форме паров, которые легко проникают в ткани организма через дыхательные пути. Автопсийные исследования демонстрируют, что люди с амальгамовыми пломбами имеют значительно повышенное содержание ртути в различных органах, таких как мозг, почки и печень, в сравнении с теми, у кого амальгама отсутствует. Уровни ртути в мозговой ткани у некоторых пациентов превышали концентрации, доказательно вызывающие нейротоксические эффекты в лабораторных условиях. Ключевым вызовом представляется накопление ртути в организме, особенно в тканях с длительным периодом полувыведения, таких как мозг. В отличие от распространенного утверждения о том, что ртуть выводится из организма в течение нескольких месяцев, исследования указывают на возможность ее сохранения в нервных клетках на протяжении многих лет, вплоть до десятилетий.

Это свидетельствует о потенциале хронической интоксикации и постепенного ухудшения здоровья при длительном контакте с ртутью. Особое внимание уделяется воздействию ртути на развитие детской нервной системы. Многочисленные исследования выявили, что ртуть может трансферироваться от матери к плоду через плаценту и попадать в грудное молоко, что значительно повышает опасность для младенцев и детей. Даже относительно низкие концентрации ртути способны нарушать ключевые биохимические процессы, необходимые для нормального формирования мозга и нервной системы, например, ингибировать активность ферментов, связанных с метилированием ДНК – процесса, ответственного за регуляцию генов и развитие нейронов. Связь между стоматологической амальгамой и развитием различных заболеваний часто вызывает споры.

Несмотря на то, что официальные органы здравоохранения иногда утверждают об отсутствии системных рисков от амальгамы, независимые научные данные говорят об обратном. Амальгама рассматривается как фактор, способный усугублять или даже инициировать хронические заболевания, такие как болезни Альцгеймера, Паркинсона, аутоиммунные расстройства, включая множественный склероз, а также нейродегенеративные заболевания и расстройства развития, например, аутизм и СДВГ. Некоторые результаты исследований указывают на возможное влияние амальгамы на развитие и прогрессирование болезни Альцгеймера. В мозговой ткани пациентов с этим заболеванием обнаруживаются уровни ртути, значительно превышающие допустимые, что может приводить к окислительному стрессу, повреждению клеток и нарушению нормального функционирования нейронов. Параллельно выявляется, что носители определенного генетического варианта, аполипопротеина E4, более чувствительны к последствиям воздействия тяжелых металлов, включая ртуть, что дополнительно увеличивает риски.

Патогенез аутоиммунных заболеваний также связывают с хроническим воздействием ртути. Исследования показывают, что постоянный контакт с малыми дозами ртути способен вызывать сбои в иммунной системе, ухудшать фагоцитоз и вызывать выработку аутоантител. Такие эффекты наблюдаются даже при концентрациях ртути ниже официально принятых пределов безопасности, что ставит под сомнение адекватность существующих норм по экспозиции. Проблемы, связанные с диагностикой и оценкой риска, усугубляются тем, что традиционные биомаркеры, используемые в большинстве исследований – уровень ртути в крови и моче – не отражают реальной концентрации металла в тканях организма. Существуют данные о том, что при нормальных или даже низких значениях этих показателей в биологических жидкостях могут наблюдаться значительные концентрации ртути в мозгу и других жизненно важных органах.

Это связано с особенностями метаболизма и выведения ртути, преимущественно через билиарную систему и кишечник, а не через почки, что снижает информативность анализа мочи. Необходимо отметить и негативное влияние амальгамы на микробиоту человека. Ртуть из пломб способствует формированию резистентных штаммов бактерий во рту и кишечнике. Возникновение устойчивых к антибиотикам бактерий затрудняет лечение инфекций и усиливает угрозу распространения опасных патогенов. Рассматривается также токсичность ртутного пара в синергии с другими металлами, например, свинцом и алюминием.

В совокупности они оказывают значительно более выраженное негативное воздействие на нейроны и иммунную систему. Такая комбинированная нагрузка характерна для современных людей, что оправдывает особую осторожность при применении ртутьсодержащих материалов. Несмотря на научные данные, критики отмечают, что многие исследования, которые утверждают безопасность амальгамы, имеют методические недостатки. В частности, проблемы с подбором и описанием контрольных групп, длительностью наблюдения, учётом генетической предрасположенности и других важных факторов. Так, зачастую контрольные группы уже подвергались воздействию амальгамы ранее, что искажает результаты исследований.

Использование амальгамы в стоматологии также связано с экологическими проблемами. Ежегодно десятки тонн ртути попадают в окружающую среду через стоматологические клиники, переработку и утилизацию отходов, а также при кремации тел с амальгамовыми пломбами. Такая ситуация накопления тяжелого металла приводит к глобальному загрязнению и негативно сказывается на здоровье населения в целом. В последние годы растет востребованность в альтернативных материалах для пломб, не содержащих ртуть. Современные композиты и другие синтетические материалы обеспечивают достойную функциональность и эстетичность, хотя и обладают своими недостатками.

Тем не менее тренд в мировой стоматологии – это снижение использования амальгамы и поиск более безопасных вариантов лечения. Наконец, стоит отметить, что удаление амальгамы у некоторых пациентов сопровождалось значительным улучшением общего самочувствия и снижением симптомов ряда хронических заболеваний. Однако процедура удаления должна проводиться с использованием специальных мер защиты для минимизации дополнительного вдыхания ртутного пара с целью предотвращения острых интоксикаций. В заключение, несмотря на широко распространенное мнение об относительной безопасности стоматологической амальгамы, накопленные научные данные показывают, что она несет потенциальные риски для здоровья человека, особенно при длительном использовании и у восприимчивых групп населения. Вопросы токсичности, кумулятивных эффектов, генетической предрасположенности, а также воздействия на развитие и функционирование центральной нервной системы требуют тщательного рассмотрения медиками, учеными и специалистами в области здравоохранения.

В условиях современных требований к безопасности и экологии актуальность перехода на альтернативные методы и материалы становится все более очевидной.