Эволюция кожных придатков у рептилий — одна из наиболее интригующих тем палеонтологии и эволюционной биологии. Долгое время считалось, что сложные структуры, такие как перья и волосы, возникли только в предках птиц и млекопитающих, а другие кожные образования у рептилий были ограничены относительно простыми по форме чешуями или роговыми накожными выростами. Однако недавно проведённое исследование триасового диапсида Mirasaura grauvogeli осветило ранний этап разнообразия кожных придатков у рептилий и вызвало пересмотр устоявшихся взглядов на происхождение таких структур в эволюционной истории амниот. Открытая в начале XXI века и описанная в 2025 году командами международных палеонтологов, Mirasaura демонстрирует, что ещё в середине триасового периода, примерно 247 миллионов лет назад, у некоторых рептилий уже развивались сложные кожные конструкции, которые функционально отличались от известных вариантов современных амниот. Mirasaura grauvogeli — мелкий диапсид с уникальными особенностями анатомии, включая характерный кожный гребень, расположенный вдоль спины.

Его скелет хранится в превосходной сохранности и сопровождается хорошо сохранёнными отпечатками кожных придатков. Удивительно, что эти придатки внешне напоминают те, что наблюдались у известного триасового рептилии Longisquama insignis, но по своей структуре они имеют независимое происхождение и не являются гомологичными перьям современных птиц. Проведённый анализ с использованием современных методов микроскопического изучения показал, что эти кожные образования обладают меланосомами — специализированными органеллами, содержащими пигменты меланина, — которые по своим геометрическим параметрам схожи с меланосомами птичьих перьев. Это указывает на то, что уже у древних рептилий можно было наблюдать сложные пигментные структуры. Вместе с тем отсутствовали характерные для перьев ветвления и другие морфологические признаки, что свидетельствует о параллельной эволюции кожных структур у различных групп амниот.

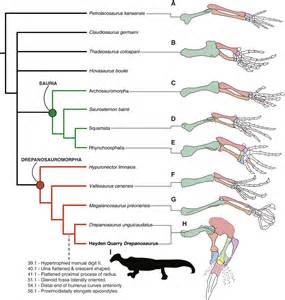

Одним из ключевых открытий, вытекающих из изучения Mirasaura, является расширение понимания времени и условий появления сложных кожных придатков. Триасовый период, ранее воспринимавшийся как время «перестройки» экосистем после крупного пермского вымирания, представлен не только выжившими и приспособленными видами, но и временем активной инновации на уровне микроструктур кожи и функциональных образований. Возникновение и развитие гребней у Mirasaura, помимо своего визуального эффекта, возможно, играло важную роль в коммуникации, привлечении партнёров или других поведенческих реакциях. Филогенетический анализ показывает, что Mirasaura относится к отдельной группе диапсидов — Drepanosauromorpha, которая занимает положение вне клады современных рептилий (Sauria), то есть отделена от линии, ведущей к птицам и крокодилам. Этот факт дополнительно подчёркивает, что развитие интегументарных придатков происходило не только у предков птиц и млекопитающих, но и у более ранних, более примитивных рептилий.

Отмечается, что реконструкция анатомии Mirasaura и её родственников разрешает о большем эволюционном потенциале кожи, нежели предполагалось ранее. Не менее важным аспектом стало сравнение с Longisquama insignis, чьи кожные придатки тоже демонстрируют необычную структуру, но при этом так же, как у Mirasaura, не содержат признаков наличия видоизменённых перьев или волос. Это указывает на то, что амниотические кожные придатки эволюционировали в разных направлениях. Можно предположить, что генетические механизмы, управляющие формированием таких структур, имели древнее происхождение, и путём независимых эволюционных процессов приводили к созданию уникальных морфологических вариантов у разнообразных линий рептилий. Текущие открытия открывают новые вопросы в области палеобиологии и эволюционной генетики.

Каким образом под давлением среды и естественного отбора формировались столь различные типы кожных придатков? Какие были их функции и как они повлияли на выживаемость и адаптацию видов? Несмотря на отсутствие явных современных аналогов у Mirasaura, исследователи предполагают, что эти структуры служили преимущественно визуальной коммуникации, в частности внутривидовым сигналам или предупреждению хищников. Отсутствие признаков использования гребня для тепловой изоляции или полёта исключает сходство с функциональностью перьев у птиц. Вместо этого вертикально ориентированная и достаточно массивная форма гребня могла обеспечивать эффективное выделение индивида среди сородичей или потенциальных соперников, а также служить выражением полового диморфизма или статуса. Учитывая композицию скелета Mirasaura и указания на древесный образ жизни, зрительная коммуникация наверняка имела большое значение для этой рептилии. Кроме того, анализ костной анатомии и расположения кожных придатков показывают наличие «горба» на спине, который усиливал визуальный эффект гребня.

Такое сочетание скелетных и кожных признаков указывает на сложное взаимодействие морфологии внутреннего и внешнего облика особи. Новые данные также выдвигают предположение, что генетическое наследие, управляющее формированием сложных кожных структур, возможно, появилось в самом начале истории амниот — группы животных, включающей рептилий, птиц и млекопитающих. Это означает, что первая структура, способствующая появлению перьев, чешуи, волос и других кожных образований, зародилась гораздо раньше абсолютного появления любых известных видов с такими придатками. Изучение Mirasaura grauvogeli имеет важное значение не только для понимания эволюции диапсидов, но и расширяет горизонты фундаментальных представлений о формировании и расцвете кожных и пигментных структур у позвоночных. Эти данные обращают внимание на важность триасового периода как эпохи значительного биологического разнообразия и методологических прорывов, позволяющих реконструировать тонкие тканевые структуры и их функциональное значение в отдалённом прошлом.

В целом, открытие и описание Mirasaura grauvogeli переписывает некоторые аспекты истории жизни на Земле, показывая, что диапсидные рептилии эпохи триаса уже владели далеко не примитивными кожными образованиями. Это открытие позволяет говорить о более раннем и более широком распространении сложных интегументарных структур, чем было принято считать раньше, что вскрывает новые горизонты для дальнейших исследований эволюционной биологии и палеонтологии. Последующее изучение генетических и эмбриологических аспектов формирования кожных придатков у современных и древних видов может пролить свет на вопросы, возникшие из анализа таких уникальных окаменелостей, заложив тем самым фундамент для понимания развития поверхности тела у разнообразнейших групп позвоночных.

![Novartis AG (NVS): Jim Cramer Wonders Whether Its CEO Is Leaving [UPDATED]](/images/A6B1C07C-8789-4BD9-8C63-48C18D8D6893)