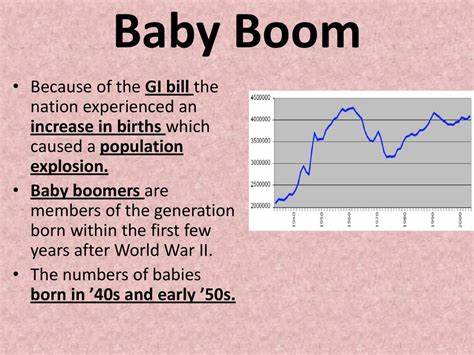

В послевоенные десятилетия XX века многие развитые страны столкнулись с феноменом демографического всплеска, известного как бэби-бум. Это явление вызвало резкое увеличение рождаемости, которое резко выделялось на фоне постепенного снижения темпов рождения детей в предыдущие столетия. Ученые, экономисты и социологи долгие годы пытаются понять причины этого уникального явления и рассмотреть, возможно ли в наши дни повторить подобный демографический взрыв. Специалисты выделяют несколько важнейших факторов, сыгравших роль в бэби-буме, а также проводят параллели с современным миром, где рождаемость заметно снижается, несмотря на попытки государственных программ стимулировать семьи к увеличению числа детей. Начнем с исторического контекста.

Перед бэби-бумом в США и других развитых странах наблюдалась устойчивая тенденция к снижению числа рожденных детей. На протяжении XIX и первой половины XX века рождаемость постепенно приближалась к уровню замещения поколений — примерно 2,1 ребенка на женщину. Однако с 1930-х годов этот тренд неожиданно изменился. В эпоху Великой депрессии и Второй мировой войны рождаемость в Соединенных Штатах и Европе начала расти, причем рост был масштабным и практически всепроникающим: от городов до сельской местности, среди различных социальных и этнических групп. Исследователи называют бэби-бум «уникальным и полностью неожиданным событием», которое поставило под сомнение традиционные представления о демографической динамике.

Одной из популярных теорий объяснения бэби-бума стала гипотеза Ричарда Истерлина. Согласно ей, экономические потрясения Великой депрессии существенно снизили ожидания молодого поколения относительно будущего, и когда экономика стремительно восстановилась после войны, люди ответили на это улучшение резким ростом количества рожденных детей. Так возник эффект, который можно назвать «компенсационным демографическим взрывом». Однако у этой теории есть существенные ограничения: фактическое начало роста рождаемости относится к 1930-м годам – задолго до экономического подъема послевоенного времени, а пик рождаемости пришелся на 1960 год, что осложняет прямую связь с улучшением экономических перспектив. Еще одним ключевым аспектом, который многие исследователи выделяют как ранний драйвер бэби-бума, стали технологические и научные инновации в быту и медицине.

Между 1920-ми и 1950-ми годами в домах американцев появилось множество электрических приборов — холодильники, стиральные машины, электроплиты, пылесосы. Эти устройства значительно облегчали ведение домашнего хозяйства и снижали бремя ухода за семьей и детьми. Благодаря этому потенциальные родители могли меньше тратить времени и ресурсов на бытовые дела, что уменьшало «стоимость» рождения и воспитания детей и способствовало увеличению семьи. Вместе с техническими новшествами произошло и резкое улучшение медицинских показателей матери и ребенка. К 1950-м в США смертность матерей во время и после родов снизилась почти на 94 процента.

Это обусловлено появлением антибиотиков и совершенствованием хирургических методик, таких как кесарево сечение. Появление широкого доступа к медицинской помощи сделало роды гораздо безопаснее и менее рискованными, что также сыграло немаловажную роль в решении семей заводить больше детей. Немаловажным фактором была и государственная политика, направленная на доступное жилье для молодых семей. В середине XX века в США были введены программы государственного страхования ипотек с низкими первоначальными взносами. Благодаря этому миллионы молодых пар смогли приобрести собственное жилье в условиях, которые ранее были бы для них недоступны.

Владение домом создавалось как фундамент для формирования семьи и воспитания детей. Экономисты отмечают, что расширение доступа к недорогому жилью способствовало росту брачности и рождению большего числа детей. Кроме технологических и экономических факторов, важную роль сыграли и культурные преобразования. После войны в масс-медиа, рекламе и общества в целом пропагандировался образ идеальной семьи с несколькими детьми. Растущий статус родительства, восхваление семейных ценностей и бытового уюта создавали сильный социальный стимул к созданию больших семей.

В этот период женщины нередко ассоциировали свое счастье и реализацию с ролью домохозяйки и матери, что закреплялось в популярных публикациях и фильмах. Однако уже в 1960-х годах эта культурная доминанта стала подвергаться критике. Еще один социальный нарратив, отраженный в таких работах, как «Мистификация женственности» Бетти Фридан, донес до общества мысль о том, что женщине доступно гораздо больше, чем просто домашняя рутина. Это послужило началом широкого процесса пересмотра приоритетов в отношении семьи, карьеры, личной свободы и удовлетворения. Что же сегодня? Несмотря на многочисленные усилия правительств многих стран стимулировать рождаемость с помощью расширенных программ по поддержке семей, экономических льгот, программ детских садов и даже социальных мероприятий, количество новорожденных продолжает оставаться ниже уровня замещения.

Это вызывает беспокойство не только с демографической, но и с экономической и социальной точек зрения. На фоне глобализации, изменения ролей полов, роста образовательного уровня и карьерных амбиций молодые пары чаще откладывают брак и рождение детей, либо ограничиваются одним-двумя малышами. Некоторые эксперты уверены, что для того, чтобы повторить бэби-бум, недостаточно просто денежного стимулирования. Важны прорывные технологии и научные достижения, способные существенно упростить планирование семьи. Например, перспективными считаются разработки в сфере репродуктивной медицины, такие как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и новые методы производства человеческих яйцеклеток из стволовых клеток.

Это могло бы радикально изменить доступность и эффективность лечения бесплодия, расширяя сроки, в которые женщины могут рожать, и значительно снижая физические и психологические барьеры деторождения. Подобные технологические прорывы сегодня развиваются, но им пока препятствует недостаточная поддержка исследований в области женского здоровья и репродуктивных систем в сравнении с другими медицинскими направлениями. Между тем, именно инвестиции в эти сферы могут стать катализатором нового роста рождаемости, если они будут сопровождаться социальными и культурными изменениями — перестройкой общественных ценностей, поддержкой семейных моделей и снижением непропорционального «ментального бремени» современных родителей. Кроме того, без восстановления чувства оптимизма и уверенности в будущем сложно ожидать, что молодежь станет создавать большие семьи. Сегодняшняя неопределенность в экономике, экологические вызовы и социальные перемены порождают скорее страх, чем желание к расширению семьи.