На первый взгляд кажется логичным, что электричество, одна из самых значимых технологических инноваций XIX века, сразу же должно было полностью преобразить производство и дать резкий скачок в эффективности и продуктивности. Однако история показывает, что переход от устаревших паровых машин к электрическим двигателям проходил гораздо медленнее, чем можно было ожидать. В чем же заключались причины такого замедленного внедрения и какие уроки можно извлечь из этого феномена? Давайте подробнее разберемся в этом вопросе. Во второй половине XIX века электричество казалось настоящей революцией. Изобретение пригодных к промышленному использованию электрических ламп Томасом Эдисоном и Джозефом Суоном в 1870-х годах вызвало бурный интерес.

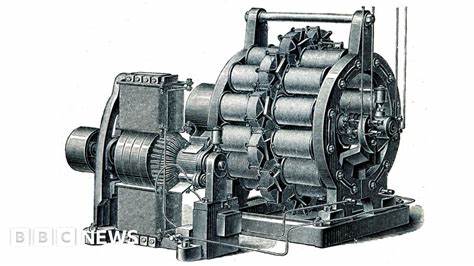

В 1881 году Эдисон построил первые коммерческие электростанции, начиная поставлять электроэнергию в дома и предприятия. Казалось, что электричество станет топливом нового промышленного времени. Тем не менее, к началу XX века лишь небольшая часть заводов в США использовала электрическую энергию для производства - меньше 5% от всех приводных сил оставалась на паровых двигателях. Почему же заводчики не спешили переключаться на электричество? Прежде всего причиной была существующая инфраструктура. Паровые двигатели служили не просто источником энергии - они были частью сложной механической системы с большими валами и ремнями, обеспечивавшими движение машин по всему заводу.

Эти машины создавали огромное количество механической энергии, передаваемой через единый приводной вал, который проходил вдоль всей фабрики. Заменить такую систему на новую потребовало бы значительных капитальных затрат и перестройки самого здания, потому что инфраструктура была рассчитана именно под паровое оборудование. Еще один фактор - привычка и осторожность владельцев. Паровые заводы давно доказали свою надежность и эффективность, а новая технология воспринималась как рискованная инновация, не всегда приносящая ожидаемую экономию. Электрические моторы можно было просто установить в месте старого парового двигателя, но пока вся остальная система осталась прежней, получалось лишь частичное преимущество.

Технология требовала переосмысления организации производства в целом - смены планировки цехов, способов распределения рабочей силы и управления процессами. Многие руководители предпочитали сохранить статус-кво, особенно если оборудование еще не полностью отслужило свой срок. Маленькие электродвигатели имели огромные преимущества, но для их использования необходимо было ликвидировать централизованную передачу мощности, характерную для паровых заводов, и перейти к системе, где каждый станок или рабочее место оснащены собственным электродвигателем. Это принципиально новый подход, а не просто модернизация оборудования. Кроме того, такой переход сопровождался изменениями в дизайне фабрик: они могли стать легче, просторнее и светлее, поскольку не требовали массивных опор для валов и других механических компонентов.

Важным барьером стали и социальные факторы. Работники и управляющие привыкли к определенной организации труда ради заработка и контроля. Электрификация открывала возможность для большей автономии рабочих, что потребовало нового подхода к подготовке, оплате и мотивации персонала. Многие производители не сразу осознали эти изменения, и процесс обучения занял время. Стоимость электроэнергии в первые годы также была значительной преградой для массового перехода.

Электростанции и оборудование требовали немалых капиталовложений, а доступность и надежность поставок были не гарантированы. Лишь к началу XX века электроэнергия стала дешевле и стабильнее, что позволило более широкому кругу предприятий задуматься о модернизации. Экономические условия сыграли роль. Во время повышения зарплат и ужесточения иммиграционных законов в США рабочая сила дорожала, что создавало стимул для оптимизации процессов и внедрения новых технологий. Увеличение квалификации сотрудников способствовало лучшему использованию преимуществ электричества, что в итоге вылилось в значительный рост производительности в 1920-е годы.

Значит, ключевой причиной того, почему электричество не повлияло мгновенно на производство, стала не сама технология, а необходимость комплексных изменений в организации заводов и управления ими. Просто заменить старые паровые двигатели на электрические было недостаточно. Требовалось мысленно перестроить весь процесс, архитектуру фабрик и подход к трудовым ресурсам. Лишь после того, как владельцы и менеджеры принялись за глубокую реорганизацию, электричество начало демонстрировать свой истинный потенциал. Это явление напоминает и современную ситуацию с цифровыми технологиями.

Многочисленные компании вкладывают средства в компьютеры и интернет, но не все получают результаты в виде роста продуктивности. Исследования показывают, что успех зависит не от самой технологии, а от того, насколько организация готова измениться и адаптироваться. Таким образом, электричество стало катализатором фундаментальных преобразований производства и экономики, но этот процесс потребовал времени, усилий и смелости. Изучение этого опыта предоставляет ценные уроки для сегодняшних новаторов, показывая, что внедрение любой революционной технологии всегда сопряжено с необходимостью перестраивать устоявшиеся правила игры, пересматривать методы работы и обучать людей новому. Сегодня, благодаря пионерским усилиям тех, кто осмелился перестроить производство с использованием электричества, мы имеем базу для дальнейших технологических прорывов.

Электроэнергия стала неотъемлемой частью современной индустрии, обеспечивая гибкость, эффективность и безопасность работы сотен миллионов людей по всему миру.