Песочные часы издавна являются не только символом времени, но и объектом, привлекающим внимание физиков, заинтересованных в изучении сложных динамических процессов и взаимодействий гравитационных сил и движущегося материала. Вопрос о том, меняется ли вес песочных часов во время движения песка, на первый взгляд, может показаться простым, но на самом деле скрывает глубокие физические нюансы, которые долгое время вызывали споры и даже противоречивые объяснения в научной среде. Рассмотрим современное понимание этого вопроса, подкрепленное как теоретической базой, так и эмпирическими данными из экспериментов. Традиционная точка зрения, часто встречающаяся в учебниках и лекциях, утверждает, что вес работающих песочных часов с текущим песком практически не отличается от веса песочных часов в состоянии покоя, когда весь песок находится либо в верхней, либо в нижней части устройства. Это объясняется тем, что падающий песок в течение короткого времени не оказывает никакой поддержки на весы, снижая их показания.

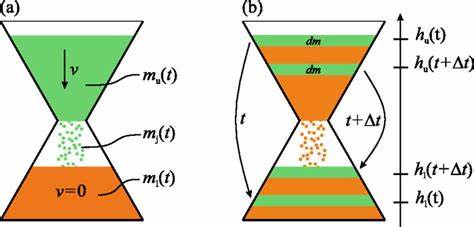

В то же время песчинки, оседающие в нижней камере, при столкновении с дном передают импульс и увеличивают показания весов. Эти два эффекта, предположительно, компенсируют друг друга почти в полном объеме. Однако внимание научного сообщества привлекла идея, что такой подход является избыточно упрощённым и не учитывает динамическое перераспределение центра масс системы песочных часов и связанный с этим фактор изменения веса. Современный взгляд основан на анализе положения центра масс песочных часов, учитывая все части системы: верхний резервуар с песком, падающий поток и нижний резервуар, где песок оседает. Этот подход позволяет не только собрать воедино все силы, действующие на весы, но и предсказать динамику изменения веса на протяжении всего процесса.

Экспериментально изучить такой эффект оказалось крайне сложной задачей из-за малости смены веса, часто сравнимой с некоторыми микрограммами. Однако благодаря улучшению технологических решений и точности измерительных приборов удалось создать установку, способную отслеживать вес песочных часов с высокой частотой и точностью. В таком эксперименте верхний резервуар был непривычной конструкции — состоящим из цилиндра и конуса, заполненных бронзовым порошком с высокой плотностью и углом естественного откоса, что обеспечивало однородную подачу шариков без электризации и прочих нежелательных эффектов. Песочные часы размещались на весах с высокой чувствительностью, оборудованных тензодатчиком и оцифровкой сигнала, что позволяло регистрировать силу в режиме реального времени и с частотой в несколько сотен измерений в секунду. Начальная фаза эксперимента представляла собой закрытие отверстия крышкой, которая в определённый момент открывалась и запускала поток песка.

На протяжении всего процесса тщательно фиксировался вес системы, а полученные данные усреднялись для минимизации случайных флуктуаций. Результаты эксперимента показали отчетливую временную зависимость веса песочных часов, включающую несколько характерных стадий. Первая стадия характеризуется резким изменением веса в течение первых нескольких десятых секунды, связанная с запуском потока и переходом песка в движение. Вторая стадия представляет собой промежуток с относительно стабильным увеличением веса над показаниями покоящейся системы. Третья стадия наступает ближе к концу процесса, когда верхний резервуар почти пуст, и вес резко снижается до первоначального уровня.

Теоретическая модель, разработанная для объяснения наблюдаемых данных, основана на тщательном учёте геометрии резервуаров, свойств гранулированного материала и динамики потока. Система была разделена на несколько подобластей с разными параметрами массы и центров масс, а их временная эволюция описывалась аналитически. Для вычисления результата учитывалось, что песок не является жидкостью и отличается постоянной скоростью потока, не зависящей от высоты заполнения верхней камеры, что подтверждается законами Яссена и Беверлоо. Важным аспектом теории стала необходимость учёта второго производного положения центра масс по времени для определения силы, действующей на весы. Такой подход позволил выявить, что изменение веса связано с ускоренным изменением положения центра масс песочных часов вследствие переноса массы из верхнего резервуара в нижний через падающий поток.

Сравнение экспериментальных и теоретических данных показало высокую степень согласованности, что подтверждает правильность выбранного подхода. Несмотря на наличие небольших расхождений в начальной и конечной фазах эксперимента, связанные с ограничениями модели и некоторыми физическими эффектами (например, необходимость учёта инерции песка при запуске потока и влияния снижения скорости подачи песка при низком уровне наполнения верхнего резервуара), общая картина совпадает. Полученные результаты имеют важное значение как для фундаментальной физики, показывая реальные проявления динамики центра масс в системах с перемещающейся массой, так и для практики. В частности, это может повлиять на развитие высокоточных измерительных систем, понимание поведения сыпучих материалов, а также служить образовательной демонстрацией сложных физических процессов, выходящих за рамки простой статической механики. Кроме того, изучение веса песочных часов проливает свет на классические задачи физики, связанные с законом движения системы тел, изменяющих внутреннее распределение массы под действием гравитации.

Отчасти эту задачу можно сравнить с поведением маятника или модели машины Атвуда, где моментальные изменения движения массы вызывают изменение силы, воздействующей на опору. Не менее важным выводом из исследования является то, что стандартные феноменологические подходы без учёта динамики центра масс могут приводить к ошибочным результатам, что подчёркивает важность системного анализа физического процесса и необходимости глубокой теоретической проработки при изучении даже, казалось бы, простых систем. В целом исследование веса песочных часов в динамике времени сочетает в себе интереснейшую теорию, сложные но элегантные модели и практическое подтверждение с помощью эксперимента. Это демонстрирует, как классический прибор может служить поводом для глубоких научных изысканий и расширения понимания физических законов, а также подчёркивает важность объединения теории и эксперимента для решения спорных и неоднозначных научных вопросов.