В последние несколько десятилетий глобальная климатическая система переживает значительные изменения. Особое внимание учёных привлекает ускорение глобального потепления, наблюдаемое с начала 2010-х годов. Несмотря на существование различных факторов, влияющих на эти тенденции, значимая роль в динамике климатических изменений отводится влиянию человеческой деятельности, в частности — изменению состава атмосферы. Одним из ключевых элементов в этом процессе являются атмосферные аэрозоли — мельчайшие твёрдые или жидкие частицы, воздействующие на климат через отражение и поглощение солнечного излучения, а также взаимодействие с облаками. Особенно примечательно то, что недавнее сокращение антропогенных аэрозольных выбросов в Восточной Азии вероятно внесло существенный вклад в ускорение глобального потепления.

Аэрозоли, находящиеся в атмосфере, обладают способностью охлаждать поверхность Земли, рассеивая солнечный свет и увеличивая отражательную способность облаков. За последние десятилетия индустриализация и интенсивное сжигание ископаемого топлива в странах Восточной Азии привели к значительному росту выбросов различных аэрозольных веществ, в частности, сульфатов — производных сернистого газа (SO2), которые играют главную роль в климатическом охлаждении. Однако начиная с 2010 года, страны региона, особенно Китай, начали активно внедрять строгие меры по борьбе с загрязнением воздуха. Это сопровождалось уменьшением выбросов SO2 примерно на 75%, что положительно сказалось на качестве воздуха, но, как показывают исследования, одновременно ослабило эффект охлаждения, ранее создаваемый аэрозолями. Совокупность результатов, полученных исследователями с использованием многомодельных климатических симуляций, указывает на то, что масштабное сокращение аэрозольных выбросов в Восточной Азии привело к росту глобальной средней температуры поверхности Земли на 0,07±0,05 градусов Цельсия.

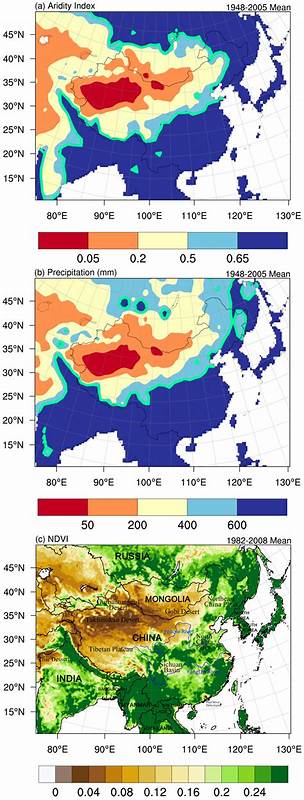

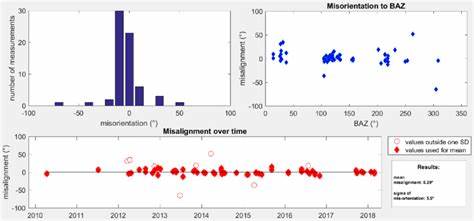

Эта величина кажется невеликой, однако в контексте глобальной климатической динамики она становится значительной, так как объясняет значительную часть усиления темпа глобального потепления, наблюдаемого после 2010 года. Для того, чтобы определить этот эффект, ученые использовали данные восьми независимых Земных системных моделей с большим количеством ансамблей, что позволило учесть как внутренние колебания климата, так и вариации, вызванные модельными особенностями. Географически повышение температуры было наиболее выражено в Восточной и Северной части Китая, а также распространилось далеко за пределы региона — в Северной части Тихого океана, а зимой и до Северной Америки и Арктики. В атмосфере уменьшение количества аэрозолей вызвало ослабление отражения солнечного света, что в свою очередь повысило поток падающего излучения на поверхность. Анализ спутниковых данных подтверждает эти изменения, демонстрируя снижение аэрозольной оптической толщины над Восточной Азией и рост верхней границы радиационного баланса Земли в соответствующих районах.

Такой дисбаланс свидетельствует о повышенном поглощении энергии системой Земля-атмосфера. Кроме непосредственного температурного воздействия, сокращение выбросов аэрозолей также оказало влияние на гидрологический цикл, вызвав общую тенденцию к увеличению осадков, особенно летом, в восточной части региона. Это связано с усилением испарения и смещением межтропической зоны конвергенции, что согласуется с пониманием климатических последствий аномалий температурного распределения между Северным и Южным полушариями. Несмотря на очевидную пользу сокращения аэрозольного загрязнения для экологии и здоровья населения, данное явление продемонстрировало сложную связь между улучшением качества воздуха и климатической системой. Аэрозоли, несмотря на свою негативную роль для здоровья и экосистем, частично скрывали нагрев, обусловленный парниковыми газами.

Сокращение этих частиц выявило реальную скорость глобального потепления. Таким образом, усилия по очистке атмосферного воздуха в Восточной Азии стали непреднамеренным драйвером ускоренного повышения глобальной температуры. Другие источники климатического воздействия, такие как увеличение концентрации метана в атмосфере и сокращение выбросов сернистого газа в судоходстве после введения новых международных стандартов, также влияют на современные климатические тренды. Однако в масштабах последнего десятилетия влияние снижения аэрозольных выбросов в Восточной Азии оказалось сопоставимо, а зачастую и превосходило данные факторы. Исследования подчёркивают важность региональных и глобальных моделей, позволяющих оценить последствия конкретных экономических и экологических политик.

RAMIP (Regional Aerosol Model Intercomparison Project) представляет собой уникальный совместный проект, объединивший восемь современных моделей для анализа влияния региональных изменений в аэрозольных эмиссиях на климат. Результаты RAMIP дают достоверную оценку размера и пространственного распределения климатического воздействия сокращения выбросов в Восточной Азии, что ранее оставалось трудно достижимой задачей из-за недостатков данных и сложности моделирования процессов аэрозоль–облако–климат. Перспективы будущих климатических изменений также тесно связаны с развитием политики и экономики на восточноазиатском континенте. Продолжение сокращения выбросов сулит значительные экологические и здоровьесберегающие преимущества, однако влияние на климатическую динамику будет постепенно ослабевать, поскольку потенциал дальнейшего снижения емиссии SO2 и аэрозолей становится ограниченным. Это поменяет характер взаимодействия различных факторов климатической системы и потребует интегрированного подхода к оценке будущих рисков и адаптации.

Таким образом, анализ последних данных превосходит простое противопоставление выбросов и температуры. Он раскрывает социально-экономическую и экологическую многогранность процесса климатических изменений. Восточноазиатская очистка воздуха — яркий пример того, как локальные экологические инициативы могут иметь масштабные климатические последствия, подчеркивая необходимость комплексного подхода к управлению и регулированию эмиссий в глобальном масштабе. Для научного сообщества и государственных структур очевидна необходимость улучшения мониторинга и моделирования аэрозольных компонентов, их взаимодействия с облаками и парниковыми газами. Углубленное понимание позволит реализовывать меры, одновременно смягчающие загрязнение воздуха и климатические риски, что крайне важно для устойчивого развития и защиты здоровья населения по всему миру.

Наконец, данный комплекс исследований открывает новые возможности для международного сотрудничества в решении глобальных климатических и экологических вызовов. Совместное изучение эффектов региональных эмиссий способствует лучшему прогнозированию климата и разработке сбалансированных стратегий, учитывающих как локальные приоритеты, так и глобальные интересы планеты.

![Why China Has Ships in the Desert [video]](/images/A4D32371-A698-4DEA-ABCB-A0366118F5BC)