Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет многие сферы нашей жизни, начиная от обработки текста и изображений и заканчивая сложными научными задачами. Если сейчас главной темой разговоров являются крупные языковые модели и нейросети для обработки естественного языка, то уже сегодня становится очевидно, что следующий этап эволюции ИИ будет связан с физическим миром. Такой ИИ сможет не просто «понимать» язык или распознавать объекты, он будет обладать интуитивным пониманием физических законов, способным преобразовать целые индустрии и научные дисциплины. И ключ к этому — численное моделирование, или симуляция. Симуляция служит мостом между абстрактными вычислительными алгоритмами и реально измеряемыми процессами окружающего мира.

Ещё совсем недавно симуляция оставалась прерогативой учёных и инженеров, работающих с ограниченным количеством вычислительных ресурсов. Сегодня же количественные модели — от гидродинамики и термодинамики до квантовой физики — интегрируются с методами машинного обучения, открывая совершенно новый уровень возможностей. Благодаря симуляции ИИ может генерировать большие объёмы надёжных данных высокой точности и использовать их для обучения, что особенно значимо в тех областях, где получение реальных экспериментальных данных затруднительно, дорого или небезопасно. Одна из таких ключевых областей — биология и химия, где успешным примером стала система AlphaFold, разработанная DeepMind. AlphaFold смогла с поразительной точностью предсказывать трехмерную структуру белков по их аминокислотной последовательности.

Революционный успех AlphaFold во многом объясняется использованием огромных массивов экспериментальных данных, накопленных лабораториями всего мира и доступных в открытом доступе. Однако несмотря на то, что реальные данные являются основой для обучения, AlphaFold и другие проекты показывают, что симуляции могут не только дополнять, но иногда даже заменять их, особенно когда экспериментальные методы в силу сложности или стоимости решения проблем невыгодны. В то время как доступ к данным остается важнейшим ресурсом, синтезировать и моделировать физические процессы позволяет узловым образом повысить эффективность обучения ИИ. Современные технологии симуляции, основанные на численных методах, дают возможность создавать реалистичные имитации процессов: от моделирования погоды и управления плазмой в реакторах для термоядерного синтеза до динамики квантовых систем и оптимизации материалов нового поколения. В этих задачах ИИ учится «интуитивным» законам физики без необходимости напрямую программировать уравнения.

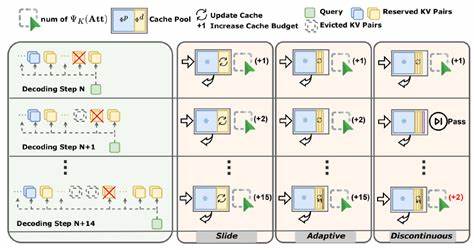

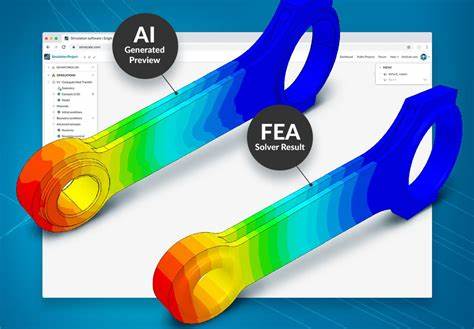

На сегодняшний день одной из самых надёжных и проверенных техник являются классические численные методы с использованием дискретизации пространства и аппроксимаций производных — они остаются эталоном по точности и стабильности. Другим важным направлением является обучение машинных моделей на основании данных, сгенерированных симуляторами — полученных таким образом датасетов достаточно, чтобы добиться существенных успехов в решении научных проблем. Например, в области управления токамаком — устройства для термоядерного синтеза — использование численных симуляторов позволило разработать алгоритмы глубокого обучения, оптимизирующие контроль плазмы. Без моделирования в виртуальной среде такой подход был бы невозможен из-за огромных затрат и риска проведения экспериментов с реальными реакторами. Аналогично, крупные компании и исследовательские организации создают масштабные базы данных, основанные на вычислениях методом теории функционала плотности (DFT) для изучения молекулярных и материаловедческих свойств.

К примеру, Meta представила проект Open Molecules 2025 — огромный датасет со ста миллионами молекулярных симуляций. Стоимость и сложность генерации подобных данных невосполнима на базе общедоступных ресурсов в отличие от крупных корпораций, имеющих собственные мощности. При этом площадь исследований настолько широка, что фундаментальные датасеты не могут покрыть все специфические детали реального мира. Здесь на помощь приходит концепция более демократического и доступного инструментария, позволяющего организациям и инженерам создавать специализированные симуляции с минимальными затратами времени и ресурсов. Одной из передовых платформ, ориентированных на решение этих задач, является Inductiva.

AI. Сервис упрощает интеграцию открытых симуляторов, таких как OpenFOAM, GROMACS или Quantum ESPRESSO, с современными инструментами машинного обучения: PyTorch, TensorFlow, JAX. Пользователи могут оперативно запускать вычисления в облаке, управлять большими объёмами данных, а встроенный Python API позволяет автоматизировать и масштабировать процессы генерации обучающих наборов данных. Такой подход не только ускоряет разработку, но и расширяет круг специалистов, которым доступны мощные инструменты, ранее ограниченные узким кругом экспертов. Переход к демократизации симуляций критически важен, потому что многие исследовательские проекты требуют индивидуальных моделирования для уникальных задач: от специфического оборудования в промышленности до новых конструкций транспорта и энергетических систем.

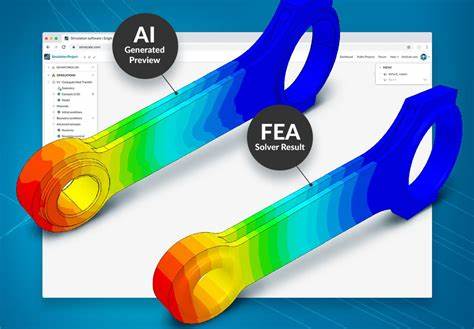

Наличие универсальных платформ и открытого программного обеспечения способствует развитию экосистемы, в которой эксперты из разных областей — физики, инженеры, биологи, компьютерные учёные — могут эффективно сотрудничать. Кроме того, современные методы генеративного ИИ открывают новые способы взаимодействия с симуляторами. При помощи моделей, основанных на трансформерах, возможно автоматически генерировать конфигурационные файлы для сложных симуляций, используя текстовые описания или даже изображения. Это значительно снижает технический порог и ускоряет прототипирование. Например, можно загрузить фотографию конструкции и превратить её в 3D-модель для вычислительной гидродинамики, что позволяет быстро оценивать аэродинамические характеристики и другие параметры без ручного моделирования.

Несмотря на огромный потенциал, важно трезво оценивать, где заканчивается нынешний уровень технологий и начинаются маркетинговые обещания. Часто можно услышать заявления о том, что ИИ «автономно» решит научные или инженерные задачи, однако практика показывает, что для успеха необходимы квалифицированные специалисты, тщательно подготовленные данные и значительные вычислительные ресурсы. Аналогично, физически информированные нейросети (PINNs), обещающие на порядки ускорять решение уравнений в частных производных, пока далеки от реального практического применения без значительной доработки и предобучения на результатах классических симуляций. В области робототехники и автономного вождения симуляции служат мощным инструментом для разработки и тестирования систем в безопасной среде. Тем не менее, полный отказ от сбора реальных данных невозможен из-за существования так называемого «sim2real» разрыва — моделей симуляции, которые не учитывают всех нюансов реального мира.

![Re: [Git PULL] bcachefs fixes for 6.16-rc4](/images/E74E8125-E7FA-4479-932C-0C09E70B9669)