В современном высокотехнологичном мире защита конфиденциальных данных становится одной из главных задач бизнеса и органов регулирования. Недавний случай, связанный с британским хакером Робертом Б. Вестбруком, подчеркивает серьезность угроз, с которыми сталкиваются компании, а также наглядно демонстрирует, как киберпреступники могут использовать цифровые уязвимости в корыстных целях. Изучение этой истории позволяет глубже понять методы и механизмы инсайдерской торговли через киберпреступления, а также роль новых технологий в борьбе с ними. Роберт Б.

Вестбрук, гражданин Великобритании, был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в хакерских атаках на компьютерные сети пяти американских публичных компаний. Его целью было незаконное получение конфиденциальной информации о предстоящих финансовых отчетах. Более того, воспользовавшись добытыми сведениями, он проводил операции с ценными бумагами этих компаний до того, как новости становились публичными, что дало ему несанкционированное преимущество на рынке и позволило заработать порядка трех с половиной миллионов долларов. Данный вид преступной деятельности получил название инсайдерской торговли. В отличие от легальной торговли, которая основывается на общедоступной информации, инсайдерская торговля предполагает использование внутренних данных, недоступных широкой аудитории.

Именно таким способом злоумышленник получает значительную финансовую выгоду, обходя закон. В случае Вестбрука основным источником информации стали внутренние документы, а также электронная переписка руководителей компаний, которую он получил, взломав парольные системы их почтовых аккаунтов. Методы, которые использовал Вестбрук, свидетельствуют о высокой технической подготовке и глубоком понимании слабых мест в защите корпоративной информации. В частности, он осуществлял сброс паролей топ-менеджеров компаний и захватывал контроль над их электронными ящиками. Получив доступ к финансовым отчетам и анонсам о доходах, он мог прогнозировать колебания цен на акции и проводить операции на бирже до обнародования этих данных.

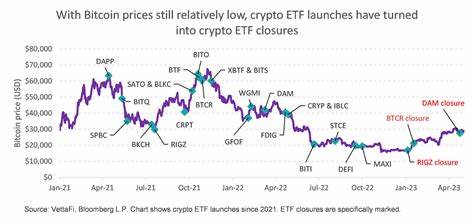

Дополнительно, имея полный контроль над почтовыми аккаунтами, он имел возможность удалять уведомления о сбросах пароля, создавать правила пересылки писем, что позволяло ему эффективно скрывать свои следы. Для попыток маскировки своей деятельности Вестбрук применял ряд средств анонимизации. Он пользовался одноразовыми электронными почтовыми адресами, виртуальными частными сетями (VPN) и проводил финансовые операции с помощью биткоина — криптовалюты, обеспечивающей анонимность транзакций. Однако даже такой продвинутый уровень сокрытия личности не спас злоумышленника от преследования: SEC применила собственные методы аналитики данных, а также технологии отслеживания криптовалютных активов. Эти инструменты позволяют выявлять подозрительные схему движения средств и раскрывать преступников, использующих цифровые технологии для мошенничества.

После расследования Вестбруку были предъявлены как гражданские, так и уголовные обвинения. Гражданские иски от SEC основаны на нарушении антифродовых положений Закона о ценных бумагах 1934 года. Уголовные же обвинения, которые ему могут быть предъявлены со стороны прокуратуры США, включают мошенничество с использованием электронной связи, преступления против системы ценных бумаг и несанкционированный доступ к компьютерным системам. В зависимости от исхода судебного процесса, хакеру грозят длительные сроки лишения свободы, крупные штрафы, зачастую превышающие размер незаконной прибыли, а также пожизненный запрет на участие в сделках с ценными бумагами. Это дело является ярким примером, показывающим, как киберугрозы трансформируют традиционную сферу финансов и требуют внедрения новых подходов в обеспечении безопасности.

Взломы, связанные с инсайдерской торговлей, наносят серьезный ущерб не только компаниям, но и всей финансовой системе, подрывая доверие инвесторов и рыночные механизмы. Защита конфиденциальной информации и своевременное выявление нарушений становятся ключевыми элементами борьбы с такими преступлениями. Современные компании должны регулярно проводить аудит информационных систем, обучать сотрудников принципам кибербезопасности и встраивать автоматизированные решения для обнаружения подозрительных активностей. Также важно учитывать, что законодательство не стоит на месте: международные органы усиливают контроль и вводят более жесткие санкции в отношении киберпреступников. Параллельно с этим активно используются достижения искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики больших данных для мониторинга транзакций и сетевого трафика с целью предупреждения мошеннических схем.

Защитить себя от подобных угроз могут только комплексные меры, сочетающие технологические инновации, грамотное управление рисками и строгие нормативно-правовые рамки. История Роберта Вестбрука — тревожный сигнал для корпоративного сектора о необходимости постоянной бдительности и инвестиций в информационную безопасность. В конечном итоге безопасность финансовых рынков зависит от эффективного противодействия злоумышленникам, способным использовать кибертехнологии для незаконного обогащения. Только так можно обеспечить справедливость и прозрачность в мировой экономике, поддержать доверие инвесторов и создать условия для устойчивого развития бизнеса.