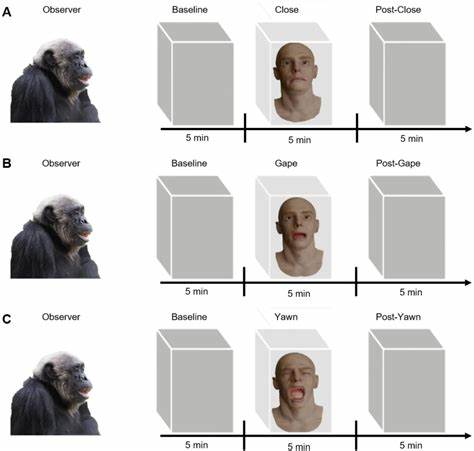

Зевота — явление, знакомое каждому человеку и присутствующее у многих животных, в том числе у наших ближайших родственников — шимпанзе. Долгое время считалось, что заразительная зевота возникает преимущественно в социальных группах и при наблюдении за выводками или сородичами, что связывало её с эмпатией и социальным взаимодействием. Однако недавние исследования раскрывают неожиданные грани этого поведения: оказалось, что заражение зевотой у шимпанзе наблюдается даже при взаимодействии с искусственным, неодушевлённым и неприродным агентом — андроидом, способным имитировать человеческие выражения лица, включая зевоты. Это открытие становится важным шагом в понимании того, насколько гибки и универсальны социальные механизмы у приматов, и как развития технологий могут помочь изучать поведение животных в необычных условиях. Экспериментальная установка включала в себя андроида — человекоподобного робота с реалистичными движениями лица и мимики.

Этот андроид мог выполнять три различных варианта поведения: полное зевание с широко открытым ртом и закрытием глаз, контролируемое неполное открытие рта (гейп), а также нейтральное состояние — с закрытым ртом и без движений. Человекообразная внешность андроида, включая реалистичную структуру кожи, могла вводить шимпанзе в дебаты между распознаванием живого существа и технической машиной. Несмотря на частичное обнаружение внутреннего механизма устройства, зевота, выполненная андроидом, вызывала у значительной части исследуемых животных реакцию, схожую с заражением от живого сородича. В эксперименте принимали участие 14 взрослых шимпанзе разных возрастов и пола, все социально интегрированные и проживающие в условиях естественного вольера с доступом к природным для вида стимулам и возможностями для типичного поведения. Их реакции внимательно фиксировались в течение трех экспериментальных условий, а также в периодах до и после демонстрации.

Особое внимание уделялось частоте зевков, позам лежа, собиранию постельных материалов и продолжительности наблюдения за андроидом. Результаты вызвали удивление у научного сообщества: более половины шимпанзе проявили явную заразительную зевоту в ответ на полное зевание андроида. При этом частота таких реакций была значительно выше, чем в условиях неполного открытия рта или нейтрального выражения лица. Также примечательно, что в периоды, когда андроид зевал, шимпанзе чаще занимались позами, связанными с расслаблением и подготовкой ко сну — лежали на земле или в гамаке, собирали материалы для гнездования. Эти поведенческие паттерны свидетельствуют не только о реакции моторного резонанса, то есть простом повторенииobserved действий, но и о вероятных ассоциациях с контекстом отдыха и расслабления.

Зевота выглядела для шимпанзе не просто отражением мимики, но и указателем на подходящее время и место для перевода организма в покойное состояние. То есть зевота андроида становилась своего рода коммуникативным сигналом даже несмотря на его явную искусственную сущность. Ещё более интересным этот феномен становится в свете теорий, связывающих заражение зевотой с эмпатией и социальным познанием. Практически все предыдущие данные опирались на взаимодействия между живыми сородичами или по крайней мере с живыми агентами любого вида. Воспроизведение аналогичного поведения в ответ на небиологического, искусственного агента с человекоподобной внешностью открывает вопрос о механизмах, лежащих в основе этой реакции.

Не кажется ли она проявлением простого моторного зеркалирования или же более сложного когнитивного процесса, включающего ассоциации и интерпретацию сигнала? Пока науке сложно дать однозначный ответ. Данные эксперимента также подтверждают, что привычки, физиологические особенности и время суток не оказывали значимого влияния на результат — зевота наблюдалась независимо от порядка подачи условий и времени экспериментов. Это говорит в пользу продукт стабильного и воспроизводимого феномена, а не случайного совпадения. Понятия эмпатии и заражения зевотой тесно переплетаются, ведь у человека и ряда животных заразительная зевота считается проявлением эмоционального переноса и идентификации с состоянием другого субъекта. Однако отсутствие необходимости в биологическом сходстве, как показывает исследование с андроидом, уменьшает роль социо-эмоционального узнавания и поднимает вопрос о глубине задействованных когнитивных процессов в таких реакциях.

Возможно, фундаментальные нейробиологические механизмы моторного резонанса или имитации действуют даже вне границ вида, а социальные мотивы или эмоциональная близость лишь усиливают их проявление. Исследования, подобные этому, помогают раскрыть, насколько сложно устроены и разнообразны социальные реакции у приматов, и побуждают пересмотреть представления об универсальности эмпатических механизмов. Кроме того, эксперимент с андроидом продемонстрировал перспективность использования роботов и искусственных агентов в когнитивных и поведенческих науках — они позволяют исследовать различные аспекты восприятия, имитации и коммуникации в контролируемых условиях с высокой степенью воспроизводимости. Стоит отметить, что влияние зевоты как неявного сигнала покоя и отдыха может оказаться гораздо шире, чем просто моторное подражание. В контексте жизни стада или социальной группы, такие сигналы помогают координировать режим активности, синхронизировать поведение и создавать условия для коллективного отдыха.

Поэтими признакам, даже искусственный агент, демонстрирующий подобное поведение, может косвенно влиять на социальную динамику, что открывает новые горизонты в изучении взаимодействия человека, животных и роботов. В заключение, наблюдение за зевотой андроида и реакция на неё шимпанзе существенно расширяют наше понимание того, как социальные животные воспринимают окружающий мир и реагируют на сигналы, включая искусственные. Эти данные приводят к новым вопросам об эволюции коммуникации, социальном познании и способности к межвидовому взаимодействию. В будущем использование технологий и андроидов в научных экспериментах может стать мощным инструментом в изучении разума животных, а также подтвердить или опровергнуть некоторые гипотезы, связанные с механизмами эмпатии, имитации и социализации не только у приматов, но и у других живых существ. Исследование подчеркивает, что границы между биологическим и искусственным в восприятии сложны и пронизаны неожиданными взаимодействиями.

Возможно, что в ближайшем будущем появятся новые методы и технологии, позволяющие ещё глубже проникать в тайны социальной жизни приматов и раскрыть фундаментальные правила, управляющие их поведением как в естественных условиях, так и в условиях взаимодействия с созданными человеком агентами.