Makefile является одним из наиболее распространённых и мощных инструментов для автоматизации сборки проектов, генерации документов и организации рабочих процессов с данными. Несмотря на относительную простоту, поддержание чистоты и профессионализма в написании Makefile требует понимания определённых правил и типичных подходов. Качественно оформленный Makefile не только упрощает сборку проектов, но и служит документацией, удобной для понимания как для разработчиков, так и для пользователей. В этом руководстве рассматриваются ключевые аспекты организации, оформления и поддержания Makefile, которые помогут создавать эффективные, переносимые и легко поддерживаемые сборочные файлы. Основное внимание уделено использованию GNU make, так как именно он является стандартом де-факто в сообществе.

Понимание роли Makefile начинается с представления о проекте как о каталоге исходных файлов под системой контроля версий с корневым Makefile. Он отвечает за генерацию целевых файлов, которые обычно не находятся под версионным контролем. Таким образом, Makefile становится своеобразным скриптом автоматизации и одновременно инструкцией для пользователей проекта. Организация Makefile играет важную роль в обеспечении удобства чтения и сопровождения. Рекомендуется разделять Makefile на четыре логические секции, отделённые пустыми строками.

Первая секция включает в себя директивы include, которые подключают дополнительные файлы. В случае небольших проектов эта часть может отсутствовать. Важно располагать include до основной части (пролога), так как это позволяет сохранить локальные настройки внутри Makefile и облегчает обработку флага предупреждения о неопределённых переменных. Пролог представляет собой набор стандартных установок, которые следует размещать в начале Makefile. Это включает установку для предупреждений о неопределённых переменных в MAKEFLAGS, выбор shell — Bash с опциями, обеспечивающими строгую обработку ошибок и правильное управление конвейерами команд.

Использование стойких и понятных настроек, таких как .DEFAULT_GOAL, .DELETE_ON_ERROR и очистка изначальных расширений правил (.SUFFIXES:), помогает организовать стабильную и ожидаемую работу сборочной системы. Особое внимание уделяется обработке переменных окружения.

Принято, что все переменные, унаследованные из среды, должны писаться заглавными буквами и объявляться с условным присваиванием (?=), что позволяет задать значения по умолчанию при отсутствии переменной. Если переменная обязательна, Makefile должен отчетливо сигнализировать об ошибке при её отсутствии. Это улучшает качество автоматизации и избегает скрытых проблем при запуске. Основная часть Makefile, или тело, состоит из внутренних переменных, правил и целей. Внутренние переменные не относящиеся к special targets и окружению принято именовать в нижнем регистре и использовать оператор := для немедленного присваивания, что уменьшает неопределённость и повышает предсказуемость.

Правила и цели отделяются пустыми строками для увеличения читаемости. Важно тщательно обдумывать порядок деклараций: сначала объявлять общие переменные и вспомогательные цели, затем основные цели сборки, а в конце — проверки и очистку. Именование целей заслуживает отдельного внимания. Стандартом считается назначение all в качестве целевой цели по умолчанию, которая собирает все необходимые артефакты. Такие цели, которые не создают файл с тем же именем, называются phony (фиктивными), и для них необходимо явно использовать директиву .

PHONY. Это гарантирует, что их рецепты всегда будут выполняться, вне зависимости от наличия одноимённого файла. Правильное использование промежуточных целей (.INTERMEDIATE) помогает избежать засорения каталога избыточными файлами, которые генерируются как вспомогательные этапы сборки, но конечному пользователю не нужны. При этом важно балансировать между удобством разработки и чистотой результатов.

В случае правила для нескольких выходных файлов рекомендуются паттерн-рецепты или использование dummy-файлов, чтобы избежать дублирования и конфликтов при параллельной сборке. Работа с автоматическими переменными, такими как $@, $<, $^ и $*, является краеугольным камнем грамотного написания правил. Их использование облегчает поддержку целевой и зависимой логики, обеспечивает корректность обработок и минимизирует вероятность ошибок с устаревшими или неправильно указанными именами файлов. Обращается внимание на форматирование Makefile. Правила неторопливо разделять пустыми строками, избегать пробелов после запятых внутри функций и использовать должные либо немедленные операции присваивания.

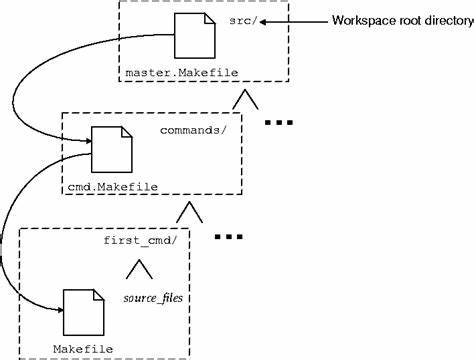

При длинных выражениях и списках целей допускается использование конструкции с переносом через обратный слеш и оператор += для крупноразмерных переменных, обеспечивая удобочитаемость и легкость правок. Для крупных проектов рекомендуется избегать рекурсивных вызовов make, поскольку это усложняет построение полной карты зависимостей. Вместо этого предпочтительно использовать единственный Makefile с явно структурированными секциями и, при необходимости, включать файлы с общими объявлениями, но не делить по include только ради разграничения кода. Вокруг настройки среды и портативности Makefile существует множество нюансов. Многие ошибочно пытаются сделать Makefile максимально универсальным для разных систем, однако, практичный подход — документировать используемые версии GNU make и bash, определять зависимости от внешних команд и их опций, что позволяет заранее выявить и устранить проблемы с совместимостью.

В случаях отсутствия необходимых утилит оправдано включать их внутрь проекта в виде скриптов, обеспечивая тем самым предсказуемость работы сборки. Работа с файлами и каталогами должна быть организована таким образом, чтобы генерируемые результаты хранились в корне проекта, а исходники — в поддиректориях или в VPATH для упрощения навигации. Создание каталогов следует выполнять через order-only зависимости, чтобы не вызывать избыточных пересборок. Отдельно стоит упомянуть о Makefile, реализующих обработку и преобразование данных. Здесь важно соблюдать чёткую декларацию зависимостей и избегать жёстко зашитых путей, обеспечивая возможность запуска в параллельном режиме, что значительно ускоряет выполнение.

При этом рекомендуется отдавать предпочтение одному цельному Makefile, минимизируя необходимость повторных запусков и облегчая масшабирование процесса. Важным аспектом является единообразие в именовании файлов и их расширений. Правильный выбор файловых суффиксов облегчает создание универсальных правил, а понятные и последовательные имена повышают понятность проекта и снижают ошибки. Рекомендуется использовать сочетание букв, цифр, точек, подчеркиваний и дефисов, избегая пробелов и специальных символов. Makefile следует дополнять минимальным набором комментариев и документацией в отдельном README.

Разумная экономия комментариев способствует сохранению аккуратности и лёгкости восприятия. В случае сложных логик лучше выделять отдельные скрипты на bash, которые должны иметь собственное оформление и проверку ошибок с помощью утилит типа shellcheck. Наконец, применение стандартных целей — all, check, clean, install — поможет пользователям интуитивно понимать назначение Makefile и взаимодействовать с ним без лишних затруднений. Имплементация setup целей для установки системных и языковых пакетов должна учитывать уровни прав и особенности пользователя, не нарушая принципа безопасности и гибкости. Таким образом, аккуратно написанный Makefile — это не просто средство сборки, но и централизованное хранилище знаний о проекте, обеспечивающее воспроизводимость, понятность и удобство для будущих разработчиков и пользователей.

Следование этому стилю позволит сэкономить время, избежать распространённых ловушек и обеспечить высокое качество проектов любого масштаба.