В последние годы проблема воспроизводимости научных исследований становится все более острой темой в мировой научной среде. Особенно это касается биомедицинской сферы — области, где точность и надежность экспериментальных данных имеют крайне важное значение для развития медицины и здравоохранения. Недавнее масштабное исследование, проведённое в Бразилии, выявило, что менее половины биомедицинских экспериментов удалось воспроизвести в независимых лабораториях, что служит тревожным звонком о состоянии современной науки. Этот уникальный проект воспроизводимости появился как инициатива бразильских учёных, объединившихся в рамках Бразильской инициативы воспроизводимости. Проект стартовал в 2019 году и задействовал более 50 лабораторий и свыше 200 исследователей по всей стране.

В отличие от многих предыдущих крупных проверок, ориентированных на отдельные научные области или на высокоцитируемые статьи, эта инициатива фокусировалась на методах, популярных в бразильской биомедицинской науке. Цель заключалась в том, чтобы проверить результаты широкого спектра исследований на предмет их достоверности и воспроизводимости. Для отбора экспериментов были выбраны три распространённых метода, используемых в биомедицинских исследованиях: анализ работы клеточного метаболизма, амплификация генетического материала и проведение лабиринтовых тестов на грызунах. Выбор этих методик был обусловлен их частым применением и технической возможностью воспроизводства большинством лабораторий, включённых в проект. Данные методы представляют собой как молекулярно-биологические, так и поведенческие подходы, что придаёт исследованию комплексный характер.

Из публикаций с 1998 по 2017 год, в которых хотя бы половина авторов имела бразильскую аффилиацию, было случайным образом выбрано 60 статей для воспроизведения. Каждая из этих статей была проверена тремя независимыми группами исследователей из разных лабораторий. Всего было проведено 97 попыток воспроизвести 47 опытов, что позволяет сделать достаточно репрезентативные выводы о состоянии воспроизводимости в данной научной среде. Результаты оказались неутешительными. Согласно критериям оценивания, только 21% экспериментов удалось воспроизвести по крайней мере на половину параметров.

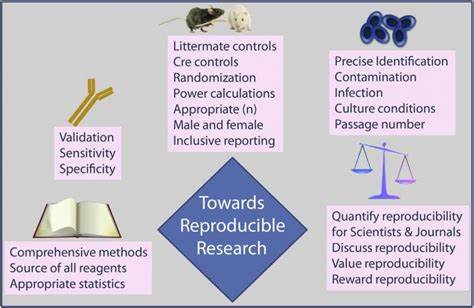

При этом было отмечено, что эффект, заявленный в оригинальных исследованиях, в среднем на 60% превышал результат, полученный в ходе повторных экспериментов. Такое систематическое завышение эффекта свидетельствует о серьёзной проблеме надёжности публикаций и риске переоценки научных выводов, что может существенно замедлить прогресс в биомедицине. Одной из ключевых причин проблемы воспроизводимости является комплектация и стандартизация протоколов экспериментов. В проекте отмечали, что воплощение стандартных протоколов на практике сталкивалось с трудностями, в том числе из-за различий в оборудовании, уровнях квалификации, а также интерпретации методик в разных лабораториях. Это не просто фрагментарная проблема, а системный вопрос, требующий коллективных усилий научного сообщества.

Кризис воспроизводимости — не уникальная проблема бразильской науки. Результаты проекта соответствуют данным международных исследований, которые показывают, что примерно половина биомедицинских результатов не поддаётся воспроизведению. Тем не менее, бразильский проект выделяется масштабностью и особенностью методологического подхода, что даёт ценный урок для мира в целом. Реакция научного сообщества и специалистов в области метаисследований позитивна в отношении выполнения таких проверок. По словам координаторов проекта, полученные данные открывают возможности для реформирования научной политики и пересмотра образовательных программ в университетах.

Они призывают государственные органы и частные учреждения финансирования науки активизировать меры по повышению качества исследований, внедрять стандарты прозрачности и контролировать качество публикаций. Важным выводом является необходимость поощрения открытой науки и практик по открытому доступу к полным протоколам исследований и сырым данным. Только с помощью коллективного контроля и обмена знаниями можно будет избежать повторных ошибок и повысить доверие общества к научным результатам. Кроме того, критический анализ и реализация мер по предотвращению искажений данных, таких как фальсификация, селективное представление результатов и так называемый p-hacking, должны стать частью научной этики. В условиях конкуренции за гранты и публикации давление на учёных зачастую приводит к искажению результатов, что расширяет кризис воспроизводимости.

Не менее важно учитывать, что массовая проверка воспроизводимости — сложный и дорогостоящий процесс, требующий ресурсов и координации множества исследовательских групп. Опыт бразильского проекта показывает, что при правильном подходе и сотрудничестве можно добиться невероятных результатов, которые не только выявляют проблемы, но и подсказывают пути их решения. Перспективы развития биомедицинских исследований в Бразилии и других странах зависят от того, насколько серьёзно научное сообщество и финансовые институты отнесутся к проблеме воспроизводимости. Только честная, прозрачная и методически строгая наука способна обеспечить качество исследований и безопасность экспериментальных разработок, которые в конечном итоге влияют на здоровье миллионов людей. Таким образом, масштабный бразильский проект воспроизводимости стал важным знаковым событием, продемонстрировавшим, что проблема воспроизводимости — это не общий миф, а реальный вызов современным биомедицинским наукам.

Его результаты должны стать катализатором для внедрения новых стандартов, повышения квалификации исследователей и развития культуры открытой и ответственной науки. Именно так можно укрепить доверие к исследованиям и обеспечить прогресс в борьбе с заболеваниями и улучшении качества жизни.