Период позднего Пермского и раннего Триасового времени, приблизительно 252–247 миллионов лет назад, отмечен одним из самых разрушительных в истории Земли массовым вымиранием — Пермско-Триасовым массовым вымиранием. Это событие сопровождалось гибелью 81–94% морских видов и почти 90% наземных позвоночных родов, что стало серьезным ударом по биосфере планеты. Среди основных причин этой катастрофы считается мощная вулканическая активность, связанная с извержениями Сибирских траппов, вызвавшая резкий выброс большого количества углекислого газа в атмосферу и последующее глобальное потепление. Однако одна из наиболее интригующих загадок ученых заключается в том, почему сверхпарниковый климат сохранялся на протяжении около пяти миллионов лет после активной фазы вулканизма, тогда как ожидалось быстрое снижение концентрации CO2 и стабилизация климата. Длительность экстремально теплого периода раннего Триаса заставила исследователей искать дополнительные факторы, поддерживающие высокий уровень углекислого газа в атмосфере и связанную с этим высокую температуру Земли.

Одной из ключевых гипотез стала идея о длительном коллапсе наземной растительности, особенно в тропических регионах, где до кризиса развивались обширные углеобразующие экосистемы, в том числе тропические болота и леса. Массовое вымирание растений существенно снизило способность биосферы улавливать атмосферный углекислый газ посредством процессов фотосинтеза и органического углеродного захоронения. Исследования палеофлоры, включающие подробный анализ ископаемых остатков растений и пыльцы с различных участков земного шара, показали, что утрата растительного покрова была особенно ощутимой в низко- и среднелатитудных областях. В то время как высокие широты сохранили часть флоры и служили своеобразными рефугиями, низкие широты, ранее пригодные для тропических лесов, превратились в зону дефицита растительности. Этот так называемый «угольный разрыв» — отсутствие отложений растительных остатков в осадочных породах — подтверждает значительное уменьшение наземной биомассы, особенно деревьев и крупных растений, которые играли критическую роль в фиксации углерода.

Коллапс растительности оказал огромное влияние не только на прямое потребление CO2, но и на механизмы химического выветривания. Растения способствуют выветриванию горных пород, выделяя органические кислоты и способствуя разложению минералов, что ведет к поглощению CO2 из атмосферы и их связыванию в карбонатах и других минералах. Значительное сокращение растительного покрова могло привести к снижению интенсивности химического выветривания на континентах, что в свою очередь замедляло удаление углекислого газа из атмосферы. Для подтверждения этих выводов ученые разработали комплексные климато-биогеохимические модели, интегрирующие данные по распределению растительности в разные этапы позднего Пермского и раннего Триасового периода. В модели учитывались изменения в продуктивности биосферы, масштабах органического захоронения углерода и воздействии растительности на интенсивность континентального выветривания.

Результаты показали, что резкий спад растительной биомассы мог поддерживать длительный период повышенного содержания углекислого газа в атмосфере на уровне около 7000 ppm, что приводило к устойчивым температурам у экватора свыше 30 градусов Цельсия. Такие значения хорошо согласуются с геохимическими прокси и изотопными данными, полученными из осадочных пород. Эти модели опровергают классическую точку зрения, что только выбросы вулканов вправе объяснять длительную сверхпарниковую фазу. Вместо этого коллапс и медленное восстановление растительности в тропиках и субтропиках служили важнейшим регулирующим фактором, создавая динамическую обратную связь в системе климат-углеродный цикл. Пока биосфера оставалась ослабленной, процесс удаления CO2 замедлялся, и это поддерживало экстремально теплый климат.

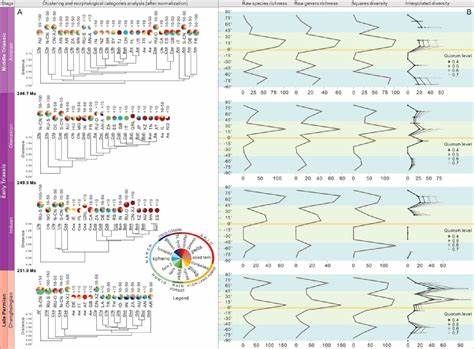

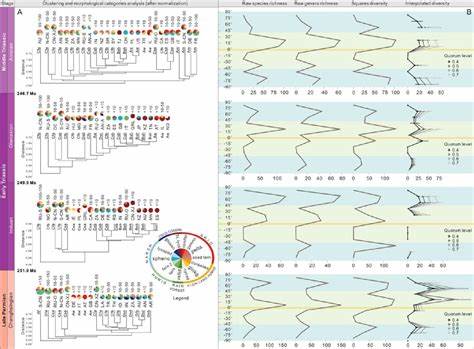

По мере постепенного восстановления растительности в Olenekian и Middle Triassic температура и концентрация CO2 начали снижаться, что отражается в изменениях изотопных сигнатур и возобновлении угленакопления в осадках. Отдельного внимания заслуживает методика оценки древней растительности. Ученые применяли корреляцию ископаемых остатков, включающих срезы растений и пыльцу, с палеогеографическими и климатическими данными. Реконструкция биомов основывалась на современных аналогах, сравнивая размеры листьев, структуру целостных растений и физиологические признаки со схожими современными типами растительности. Значительные изменения в характеристиках флоры, такие как уменьшение высоты растений и снижение сложности лесных сообществ, свидетельствовали о снижении продукции биомассы и, соответственно, о снижении фотосинтетической активности на глобальном уровне.

Положение растительной биомассы в разные географические широты тоже изменялось. Если до катастрофы наивысшая продуктивность была сосредоточена в тропиках, то после вымирания формировалась обратная ситуация с более высоким уровнем продуктивности на высоких широтах, где климат оставался более благоприятным. Аналогичная ситуация наблюдалась и у наземных позвоночных, где регионы с наибольшей потерей биомассы совпадали с зонами пика вымирания животных. Эти данные свидетельствуют о том, что комплексные климатические и биотические факторы действовали согласованно и усиливали негативные последствия друг друга. Долгосрочные последствия этого гипотетического сценария несут важное понимание для современных климатических исследований.

Модель сверхпарникового климата раннего Триаса демонстрирует, как потери растительной биомассы могут вызвать усиление глобального потепления за счет снижения углеродных поглотителей. Аналогичные процессы уже наблюдаются и в наши дни: глобальная вырубка лесов, деградация почв и снижение биологических углеродных поглотителей приводят к ускорению изменения климата. Палеоклиматический пример показывает, что превышение определенных температурных порогов может вызывать масштабное сокращение растительности, что усугубляет повышение температуры и ведет к устойчивому аномальному климатическому состоянию. Современные климатические модели могут черпать уроки из древних событий, учитывая сложные обратные связи между биосферой и атмосферой. Результаты исследований раннего Триаса предоставляют весомые аргументы в пользу необходимости сохранения и восстановления растительного покрова как одного из эффективных средств сдерживания глобального потепления.

Кроме того, реконструкция климатических условий древних периодов помогает учёным лучше понять механизмы устойчивости и пороговые эффекты в климато-углеродных системах Земли. Таким образом, массовый коллапс растительности в результате Пермско-Триасового массового вымирания сыграл ключевую роль в возникновении и поддержании сверхпарникового климата раннего Триаса. Медленное восстановление растительных экосистем привело к пяти миллионному периоду высоких концентраций CO2 и экстремальных температур, что существенно повлияло на ход дальнейшей эволюции жизни и климата на планете. Исследование этих процессов расширяет наше понимание взаимодействия биоты и глобального климата как в прошлом, так и в настоящем, подчеркивая важность бережного отношения к растительному миру сегодня.