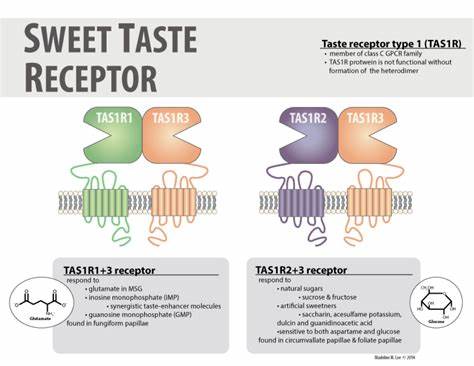

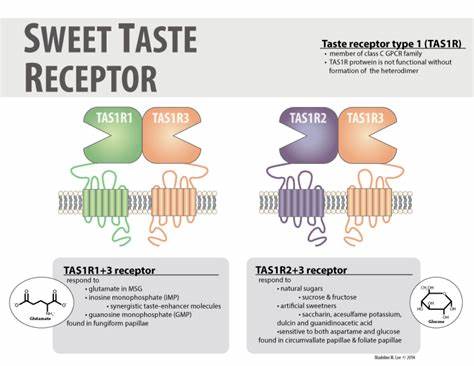

Сладкий вкус занимает особое место в восприятии человека, оказывая значительное влияние на пищевые предпочтения и общее состояние здоровья. Среди основных компонентов, отвечающих за восприятие сладкого, выделяется уникальный человеческий рецептор сладкого вкуса, относящийся к классу C G-белково-связаных рецепторов (GPCR). Он представляет собой гетеродимер, состоящий из двух субъединиц — TAS1R2 и TAS1R3. Эти субъединицы вместе способны распознавать широкий спектр сладких веществ, включая естественные сахара, искусственные подсластители и белки, окрашивающие вкус. При этом, их значение выходит далеко за рамки простого вкусового восприятия, влияя на процессы метаболизма и регуляции энергии в организме.

Долгое время ограниченность данных о трехмерной структуре этого рецептора затрудняла глубокое понимание его молекулярного механизма работы. Однако появление современных методов криоэлектронной микроскопии позволило получить детальные изображения рецепторного комплекса как в свободном состоянии (апо), так и связанного с молекулой сукралозы — популярного искусственного подсластителя. Эти структуры раскрывают асимметричную архитектуру гетеродимера, где именно субъединица TAS1R2 обладает уникальным сайтом связывания на домене, напоминающем ловушку венериной мухоловки (Venus flytrap domain). Такая локализация сукралозы подчеркивает важность TAS1R2 в распознавании сладких молекул и инициации сигнальных процессов. Исследования с применением методов мутагенеза и молекулярного динамического моделирования уточняют детали взаимодействия сладостей с рецептором.

Комбинированный подход позволяет идентифицировать ключевые аминокислотные остатки в TAS1R2, которые обеспечивают связывание сладких соединений и их распознавание. Анализ конформационных изменений, возникающих при связывании лиганда, выявил уникальный механизм активации рецептора, отличающийся от других представителей GPCR. Это расширяет наше понимание трансдукции сигнала и амплитудных изменений в молекуле, которые направляют клеточный ответ. Важное значение имеет и то, что активация рецептора сладкого вкуса влияет не только на восприятие вкуса во рту. Рецепторы TAS1R2 и TAS1R3 обнаруживаются в различных тканях тела, включая клетки кишечника и поджелудочной железы, где они регулируют уровни инсулина и влияют на обмен глюкозы.

Таким образом, понимание их структурных особенностей открывает перспективы для разработки новых терапевтических подходов при лечении метаболических заболеваний, таких как диабет и ожирение. Современные исследования показали, что вариации в генах TAS1R2 и TAS1R3 влияют на индивидуальную восприимчивость к сладкому вкусу, а также на пищевые предпочтения и метаболические реакции. Мутации, изменяющие функциональность рецептора, могут приводить к снижению или повышению чувствительности к различным типам подсластителей. Это имеет большое значение как для персонализированной медицины, так и для индустрии пищевых продуктов, где создание оптимальных составов напитков и продуктов, учитывающих генетические особенности потребителей, становится трендом. Технологии, основанные на структурных данных рецептора сладкого вкуса, способствуют разработке нового поколения подсластителей — более эффективных, безопасных и с улучшенными вкусовыми качествами.

Детальное понимание областей связывания молекул и механизма активации дает возможность разрабатывать вещества, которые не только имитируют сладость, но и обладают способностью модулировать чувствительность рецептора, снижая при этом негативные эффекты избыточного потребления сахаров. Важное место в исследовательских проектах занимает криоэлектронная микроскопия, которая позволяет получать высокоразрешающие изображения молекулярных комплексов в их естественных состояниях. Благодаря ей удалось определить структуры TAS1R2-TAS1R3 как в состоянии покоя, так и в комплексе с сукралозой. Эти данные сопоставлены с результатами биохимических и функциональных экспериментов, включая анализ внутриклеточного уровня ионов кальция, что подтверждает функциональную активность рецептора и его модулирование. Помимо чисто структурных аспектов, важным направлением является сравнение рецептора сладкого вкуса с другими представителями класса C GPCR, такими как рецепторы глутамата и кальция.

Эти сравнительные исследования позволяют выявить общие принципы архитектуры, а также уникальные особенности, обусловленные специфической функцией вкусового рецептора. Особенно интересны различия в структуре трансмембранных доменов и внутриклеточных участков, отвечающих за взаимодействие с G-белками и передачу сигнала. Кроме того, отмечается растущий интерес к роли рецептора сладкого вкуса вне классической вкусовой системы. В кишечнике рецептор участвует в регуляции абсорбции глюкозы, а в поджелудочной железе — в модуляции секреции инсулина. Это свидетельствует о его важной роли в энергетическом гомеостазе организма и открывает пути для влияния на метаболические патологии с помощью селективных модуляторов рецептора.

Совокупность этих исследований и открытий формирует фундамент для широкого спектра приложений в медицине, пищевой промышленности и нутрициологии. Углубленное знание о структуре и функции человеческого рецептора сладкого способствует не только созданию новых подсластителей с улучшенными характеристиками, но и открывает возможности для разработки лекарственных средств, способных корректировать вкусовые предпочтения и метаболические процессы. Перспективы дальнейших исследований включают изучение взаимодействия рецептора с различными классами сладких веществ, таких как натуральные полиолы, гликозиды и синтетические соединения. В частности, важно понять влияние комбинаций подсластителей и их потенциала для совместного действия на рецептор. Также актуальным является исследование изменений рецепторной функции при генетических вариациях и заболеваниях, что позволит разработать адаптированные стратегии терапии и профилактики.

Наконец, интеграция структурной биологии с динамическими методами компьютерного моделирования и экспериментальными подходами, включая электрофизиологию и биохимию, обеспечивает комплексное понимание работы рецептора сладкого вкуса. Это открывает дверь не только к фундаментальным научным открытиям, но и к инновациям в области питания и здравоохранения, направленным на улучшение качества жизни и борьбу с глобальными проблемами, связанными с избыточным потреблением сахаров и метаболическими расстройствами.