Период позднего пермского и раннего триасового времени является одним из самых драматичных в истории нашей планеты. Массовое вымирание в конце пермского периода, которое считается самым масштабным за всю фанерозойскую эру, привело к гибели подавляющего большинства морских и наземных видов. Однако не менее интригующим является то, почему после эпицентра вулканической активности, связанной с извержением Сибирских траппов, суперглобальный парниковый климат сохранился на протяжении примерно пяти миллионов лет — значительно дольше, чем предполагалось ранее. Современные исследования, основанные на палеонтологических данных и климатобиогеохимическом моделировании, раскрывают ключевую роль разрушения растительности, особенно в тропических широтах, как основного фактора, поддерживающего эту длительную фазу экстремального потепления. Уничтожение растительности на суше в этой эпохе признается активным триггером, который существенно повлиял на уровень углекислого газа в атмосфере.

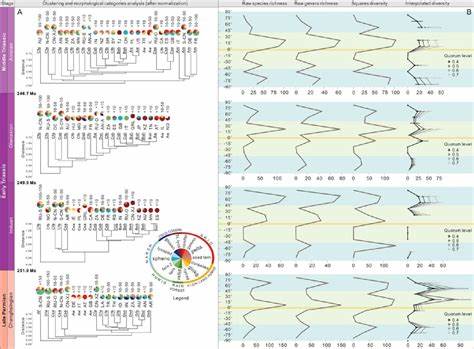

В результате массового вымирания земных растений резко снизились процессы захвата и связывания углерода, а также биотическое усиление процессах химического выветривания континентов. Эти изменения затормозили естественные механизмы удаления CO2 из атмосферы, что позволило парниковым газам сохраняться в воздухе в опасных концентрациях на протяжении миллионов лет. Анализ палеоботанических находок указывает на крайне сильное сокращение видового разнообразия и продуктивности растительности, особенно в низко-средних широтах, где происходило массовое исчезновение тропических лесов, играющих ключевую роль в глобальном углеродном цикле. Уменьшение биомассы земли сопровождалось формированием своего рода "угольного разрыва" — длительного периода, когда осадочные отложения практически не содержали органического материала от растений. В этих зонах отсутствовали густые леса и другие углеводородные накопители, что и подтверждается палеонтологическими данными, включая макро- и микропалеофлору, а также свидетельствами о составе почв и осадочных пород.

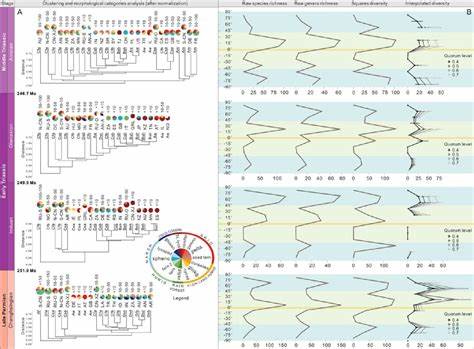

Уникальность ситуации также заключается в изменении классической широтной градиенты биологического разнообразия. В нормальных условиях максимальное видовое разнообразие и продуктивность отмечаются в тропиках, однако в раннем триасе наблюдается полная инверсия этого тренда. Более высокая растительная продуктивность и разнообразие зарегистрированы в высоких широтах, а низко-средние широты, напротив, характеризуются дефицитом растительных ресурсов и доминированием низкорослых травянистых форм или вовсе пустынными биомами. Эта географическая перестройка биосферы говорит о том, что климатические стрессы были особенно жестокими именно в тропических регионах, где высокие температуры и резкие сезонные засухи создали непригодные условия для большинства видов растений. Связь между массовым уничтожением растительности и климатическими изменениями частично обусловлена биотическим усилением химического выветривания, в рамках которого растения посредством выделения органических кислот и поддержания влажности почв стимулируют разрушение горных пород, обеспечивая высвобождение питательных элементов и участие углерода в геохимических циклах.

Потеря растительности ослабляла этот процесс, снижающий концентрацию CO2 в атмосфере через связывание углерода в осадочных породах. Вследствие этого отрицательная обратная связь, которая обычно действует в глобальном климате, была нарушена, создавая климатическую систему с порогами, при переходе через которые наступают длительные и стойкие к возобновлению периоды жаркого климата. Климатобиогеохимическое моделирование позволяет воспроизвести основные черты ранне-триасового суперглобального парникового климата. При включении палеовегетационных параметров и их влияния на биотическую составляющую выветривания модель показывает, что уровень СО2 мог стабилизироваться на уровне около 7000 ppm — почти в пять раз выше современного. Температура на экваторе при этом достигала 33–34 градусов Цельсия, что согласуется с геохимическими и палеоклиматическими данными, включая изотопные показатели и температурные индикаторы осадочных пород.

Интересен и эффект так называемого "CO2-удобрения", когда повышенные концентрации углекислого газа способствуют росту некоторых растений путем усиления фотосинтеза. Несмотря на эту эффект, глобальная потеря растительности в период после пермского вымирания была настолько значимой, что локальное повышение продуктивности не смогло компенсировать общее сокращение биомассы. Тем самым растения не смогли восстановить нормальные циклы поглощения углерода в атмосфере в течение значительного времени. Долговременная жёсткость ранне-триасовой теплой фазы объясняется как раз сочетанием воздействия массивных вулканических выбросов и затяжного разрушения земной растительности, что образовало самоподдерживающуюся климатическую систему с высоким уровнем парниковых газов и тепловым стрессом. Однако начиная со среднего триаса начинается постепенное восстановление растительности, что приводит к возобновлению углеродного связывания и постепенному снижению концентрации СО2 с сопутствующим охлаждением климата.

Таким образом, можно говорить о пороговом поведении планетарной системы, при котором разрушение биосферы вызывает климатическую петлю с длительным периодом аномально высоких температур. Данные исследования имеют важное значение для понимания современной климатической ситуации. Они демонстрируют, что биосфера играет критическую роль в регуляции климатической системы, и потеря растительности способна усугубить парниковую ситуацию, вызывая долгосрочные и катастрофические климатические последствия. Исторические примеры глубоко убеждают в необходимости сохранения и восстановления глобальных экосистем в условиях современного антропогенного воздействия. Подводя итог, можно утверждать, что исследование ранне-триасового суперглобального парникового климата и роли разрушения растительности открывает уникальные перспективы понимания биоклиматических взаимосвязей Земли.

Совместный анализ палеонтологических данных и сложных климатических моделей позволяет точно воссоздать динамику углеродного цикла и климатических изменений, что имеет важные выводы для прогнозов глобального потепления и безопасности экосистем планеты в будущем.