Период раннего триаса, около 252 миллионов лет назад, занимает особое место в истории Земли. Это время, когда планета пережила один из самых масштабных климатических кризисов, известный как сверхпарниковый эффект, сопровождавшийся невероятным повышением температуры и изменениями в биосфере. Одним из ключевых факторов, вызвавших эти процессы, стал коллапс растительности вследствие Пермо-Триасового массового вымирания, повлекший за собой долгосрочные изменения в углеродном цикле и климатической системе Земли. Пермо-Триасовое массовое вымирание было самым масштабным событием в фанерозойской эре, забравшим до 94% морских видов и почти 90% родов наземных позвоночных. Причинами этого катастрофического вымирания принято считать мощные выбросы парниковых газов, связанные с вулканической активностью Сибирских трапп.

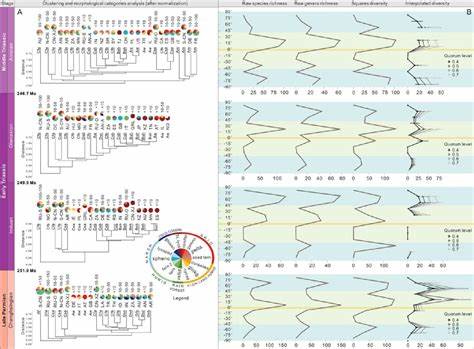

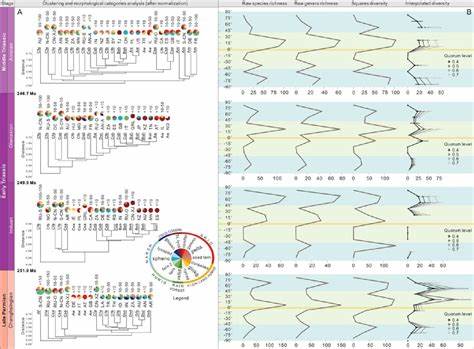

Несмотря на окончание активной вулканической фазы, сверхпарниковый климат сохранялся в течение примерно пяти миллионов лет, вызывая вопросы о механизмах, поддерживавших столь длительное потепление. Одной из важных причин длительного удержания суперпарниковых условий стала утрата и замедленное восстановление растительного покрова, особенно в тропических регионах. Тропические леса, играющие ключевую роль в поглощении углекислого газа и регулировании биогеохимических циклов, были почти полностью уничтожены. Резкое сокращение биомассы растений привело к снижению органического углеродосохранения и уменьшению химического выветривания горных пород, что в совокупности замедлило выведение CO2 из атмосферы. Исследователи, используя обширные данные о растительных ископаемых и климатических индикаторах литологии, смогли воссоздать подробные карты изменения продуктивности растений в разные географические регионы в период позднего Пермского и раннего Триасового периодов.

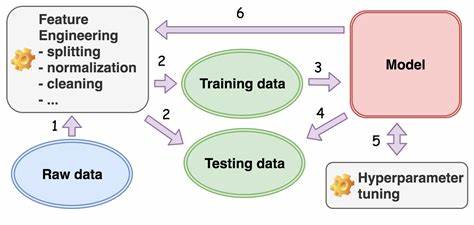

Анализ пространственного распределения растительности показал, что наиболее мощное сокращение растений происходило именно в низких широтах — традиционных тропических и субтропических зонах, где ранее климат и условия были наиболее благоприятными для обильной растительности. Разрушение тропических экосистем сопровождалось выраженным «угольным разрывом» — временным отсутствием накопления углеродистых осадков, свидетельствующим о серьезных сдвигах в экосистемах. Потеря обширных болотных и лесных массивов лишала атмосферу естественных биологических поглотителей CO2 и снижала интенсивность химического выветривания, который является гигантской геохимической обратной связью, регулирующей климат на протяжении миллионов лет. В своей работе ученые также использовали климато-биогеохимическое моделирование, чтобы проследить влияние изменения растительности на глобальный климат. Модель SCION позволила интегрировать данные о средней продуктивности растительности на Земле и эффекте «удобрения» атмосферным CO2.

Результаты моделирования показали, что потеря растительной биомассы в раннем триасе могла привести к стабилизации атмосферы на уровне CO2 около 7000 ppm — значительно выше современных значений — и к максимальным температурам экваториальных регионов около 33–34 градусов Цельсия. Такое потепление было не просто кратковременным всплеском, а устойчивым состоянием климата, который поддерживался вплоть до начала постепенного восстановления растительных сообществ в середине триаса. Заживление растительного покрова сопровождалось возвратом химического выветривания к более активным уровням и возобновлением углеродного поглощения, что в итоге дало толчок к снижению атмосферного CO2 и последующему охлаждению климата. Стоит отметить, что помимо биотических факторов, длительное сохранение сверхпарникового климата также могло быть обусловлено другими геологическими и океанографическими процессами, например, ограниченной эрозией и осадконакоплением или изменениями в океаническом цикле кремния, влияющими на обратное выветривание и удержание углерода. Последствия коллапса растительности в раннем триасе имели масштабный резонанс для всей биосферы Земли.

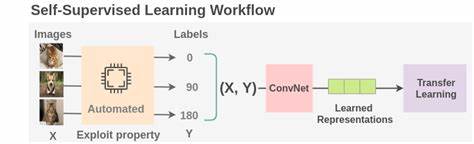

Сокращение флоры повлияло не только на наземную жизнь, подобно формированию так называемой «мертвой зоны» для наземных позвоночных, но и изменило океанические условия и углеродный цикл в глобальном масштабе. Кроме того, подобные примеры взаимодействия биоты и климата могут служить ценными предупреждениями для современного мира, где повышение температур и стрессы для экосистем ведут к опасным климатическим обратным связям. Таким образом, изучение периода раннего триаса и его сверхпарникового климата, вызванного разрушением растительности, раскрывает важные аспекты устойчивости и уязвимости экосистем, а также сложные взаимосвязи между биологическими сообществами и геофизическими процессами. Этот кейс демонстрирует, как крупные биотические изменения могут привести к долгосрочным изменениям в климате, создавая ситуации, в которых температура и состав атмосферы стабилизируются на новых, экстремальных уровнях в течение миллионов лет. Современные научные исследования, подкрепленные палеонтологическими находками и компьютерным моделированием, обеспечивают глубокое понимание механизмов древней климатической нестабильности.

Эти знания необходимы для оценки рисков и поисков решений в условиях современных климатических изменений, связанных с активностью человека и снижением биоразнообразия.