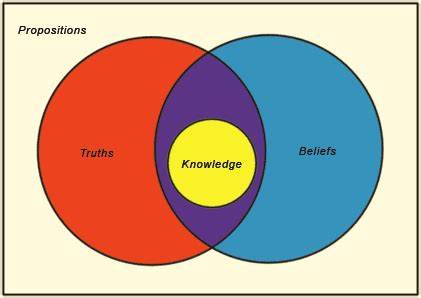

Понятие знания всегда являлось ключевым в философии и эпистемологии, стремящихся понять, что мы на самом деле знаем и каково истинное содержание этого знания. Традиционное определение знания как «оправданного истинного убеждения» (Justified True Belief, JTB) было доминирующим в западной философии на протяжении долгих веков. Однако в 1963 году молодой американский философ Эдмунд Геттиер представил две малых по объёму, но революционных статьи, которые кардинально изменили понимание знания и поставили под вопрос классическую формулу JTB. Его работы показали, что наличие у человека оправданного убеждения, которое, помимо того, что истинно, может не гарантировать настоящего знания. Именно это противоречие и получило название проблемы Геттиера или «Gettier problem».

В основе проблемы лежит простой, но настолько убедительный пример, что он немедленно привлек внимание философского сообщества. Геттиер приводит два контрпримера с персонажем по имени Смит, демонстрирующего ситуацию, в которой человек имеет оправданную истинную веру, но не обладает знанием. Например, Смит уверен, что Джонс получит определённую работу и обнаружил, что у Джонса в кармане десять монет. Отсюда он делает вывод, что человек, который получит работу, имеет десять монет в кармане. Этот вывод у Смит оправдан, верен и он верит в него.

Но в действительности работу получил Смит, а у него в кармане и десять монет, а не у Джонса. Таким образом, верность убеждения Смит основана на совпадении случая, а не на истинном знании. Подобные ситуации показывают, что формула знания как оправданного истинного убеждения не является исчерпывающей. Кто-то может иметь оправдание для веры, которая на самом деле истинна, но это уже не обязательно знание, поскольку его оправдание основывается на ложных предпосылках или случайностях, а не на надёжных связях с истиной. Исторически обсуждения проблемы знания уходят к Платону и его диалогам «Менон» и «Теэтет», где идея знания как оправданной истинной веры уже подвергалась сомнению.

Тем не менее именно Геттиер сформулировал новую волну критики JTB, что вызвало массу исследований и нового философского анализа. Проблема Геттиера получила своё название и стала фундаментальной в аналитической философии XX века и поныне. После публикации Геттиера философы пытались найти решение проблемы и так называемую «четвёртую» условие, которое нужно добавить к трём стандартным компонентам JTB, чтобы избежать подобных парадоксов. Одним из первых был Альвин Голдман со своей причинно-следственной теорией знания, согласно которой знание наступает, если вера вызвана именно истиной причины. Критики этой теории указывали на сложности четко определить подходящий тип причинности, способной исключить ситуативное совпадение, подобное случаям Геттиера.

Другой известный подход предложили Кейт Лерер и Томас Паксон, предложившие «условие неопровержимости», где знание — это оправданное истинное убеждение, которое нельзя опровергнуть никакой дополнительной информацией, которая могла бы разрушить оправдание. Эти идеи указывали, что для знания важно не только обоснование, но и его стабильность против новых фактов. Развились также версии эпистемологии, которые переосмысливают роль самого понятия обоснования. Некоторые философы утверждают, что обоснование является не бинарным, а континуальным или степенным, и что Gettier-кейсы иллюстрируют ситуации слабого или частичного обоснования, недостаточного для наличия знания. Другие же философы оспаривают необходимость вводить дополнительные условия и утверждают, что проблема в самом способе анализа знания через отдельные компоненты вместо понимания знания как фундаментального примитива.

Одной из известных альтернативных теорий является теория «отслеживания истины» Роберта Нозика. Согласно ему, человек знает истину, если его вера отслеживает истину: то есть если истина была бы ложной, он не поверил бы в неё, а если она истинна, то он поверит. Этот подход пытается исключить «случайно верные» убеждения, типичные для Gettier-кейсов, но подвергается критике, например, из-за появления проблем с эпистемической замкнутостью — то есть когда человек знает больше специфичных истин, чем просто общих, что логически кажется проблематичным. Среди других подходов встречается прагматизм с его взглядами на истину через призму полезности веры и практических последствий, а также перспективные диалогические модели и скептические аргументы, которые сомневаются в наших способностях действительно обосновывать знания верхнего уровня. В настоящее время проблема Геттиера не ограничивается философским контекстом; её идеи и примеры оказывают влияние и в других дисциплинах.

Например, в экспериментальной философии проводятся исследования, показывающие, насколько интуиции различных культур согласуются с традиционными интерпретациями Gettier-кейсов. Также этические исследования и социология знаний пытаются понять, как социальные и когнитивные факторы влияют на восприятие знания и обоснования. Суть проблемы Геттиера состоит в том, что она разрушает иллюзию полного понимания знания и требует от философов и исследователей глубже пересмотреть критерии, по которым мы присваиваем статус знания. Более того, она заставляет нас задуматься о том, насколько реальные знания захватывают окружающий нас мир, и где находится граница между истинным знанием и основанной на удаче или ошибках верой. Проблема Геттиера также предупреждает о рисках принятия поверхностных или плохо обоснованных убеждений в научном и повседневном контексте, где важна точность и объективность.