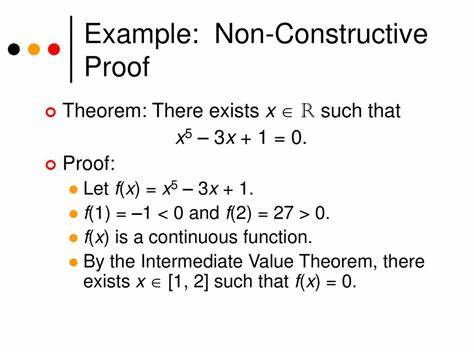

Теорема о промежуточном значении (ТПЗ) — один из краеугольных камней математического анализа и классической математики. Она утверждает, что если функция непрерывна на отрезке и принимает значения двух знаков на концах этого отрезка, то существует точка внутри отрезка, в которой функция обращается в ноль. Традиционные доказательства этой теоремы опираются на классические логические принципы, включая закон исключённого третьего, который в конструктивной математике не принимается безоговорочно. В этой связи возникает важный и интересный вопрос: можно ли найти конструктивное доказательство ТПЗ, то есть доказательство, не использующее классические логические допущения и позволяющее эффективно находить такие точки для любой непрерывной функции? Захватывающие результаты современной математической логики и теории топосов показывают, что конструктивное доказательство Теоремы о промежуточном значении просто не существует. Для начала стоит понять, что собой представляет конструктивный подход в математике.

В отличие от классического подхода, который опирается на законы классической логики — например, закон исключённого третьего и аксиому выбора, конструктивная математика требует, чтобы существование математических объектов было подтверждено конкретным способом их построения. Грубо говоря, утверждение о существовании объекта верно только в том случае, если существует алгоритм или метод его явного построения. В этом ключе конструктивные доказательства ценятся за их вычислимость и практическую применимость в теории вычислений и компьютерных науках. Однако при переходе от классической математики к конструктивной возникают существенные трудности — ряд известных теорем классического анализа перестают быть доказуемыми в строгом конструктивном смысле. ТПЗ — яркий пример такого феномена.

Отсутствие конструктивного доказательства связано с тем, что классическое доказательство, как правило, использует принцип исключённого третьего или аксиому выбора, что в конструктивной логике не всегда разрешено. Современный подход к исследованию подобных проблем приходит из области теории топосов. Топосы — особый вид категорий, в которых можно интерпретировать различные типы логических систем, в том числе и конструктивную логику. В таких структурах формулы и утверждения приобретают новые смыслы, и можно исследовать истинность высказываний относительно разных моделей, не сводящихся к привычному классическому миру. Важнейшие результаты в этой области — это теоремы о корректности (soundness) и полноте (completeness) интерпретаций логики в топосах.

Корректность гарантирует, что если утверждение доказуемо конструктивно, оно истинно во всех топосах; полнота же говорит, что если утверждение истинно во всех топосах, то оно обладает конструктивным доказательством. Таким образом, чтобы показать, что конструктивное доказательство ТПЗ отсутствует, достаточно продемонстрировать модель (топос), в которой ТПЗ не выполняется. Согласно этому подходу, всякий конструктивный доказательственный метод был бы универсально верным, но мы находим контрпример — топос, где классическая ТПЗ ложна. Связанный с этим пример является топосом пучков над интервалом (−1,1). В такой топосной интерпретации множество открытых подмножеств интервала и соответствующих непрерывных функций формируют модели, в которых можно переписать условие и формулировку теоремы.

При внешней интерпретации ТПЗ в топосе пучков на (−1,1) утверждение сводится к поиску открытого покрытия множества, где можно локально выбрать корни функции так, чтобы они зависят непрерывно от параметра. Исследователи обнаруживают специальную функцию f(t,x), где переменная t ударяется о точку 0, при этом значения корней функции не могут быть выбраны таким образом, чтобы зависеть непрерывно от параметра t во всю окрестность 0. Иными словами, невозможно локально и непрерывно определить функцию x(t), обращающую f в ноль, что нарушает локальную формулировку промежуточного значения в этом топосе. Такой пример иллюстрирует, что Теорема о промежуточном значении не является универсально конструктивно доказуемым результатом: конструктивное доказательство потребовало бы существования непрерывного выбора корней, что невозможно из-за подвижного «скачка» корня у t=0. Из этой ситуации следует глубинный вывод — классическая ТПЗ выходит за рамки конструктивной математики, и её доказуемость в конструктивном смысле невозможна.

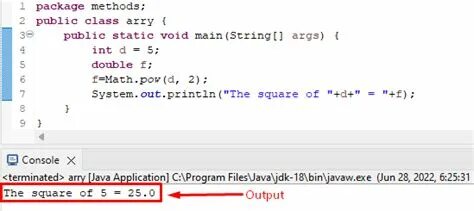

Тем не менее ситуация не безнадёжна. Многие классические результаты имеют конструктивные аналоги, которые фиксируют те же идеи, но в более слабой, корректной для конструктивной логики форме. Например, можно доказать, что для любой заданной точности можно найти значение близкое к нулю — то есть точку, где функция приберегается к 0 в некоторой степени, не обязательно обнуляясь. Это приближённое утверждение вполне доказуемо конструктивно и соответствует вычислимым методам. Другой подход предполагает введение дополнительных условий — например, строго монотонность функции или иных сужений классов функций, для которых ТПЗ становится конструктивно доказуемой.

Такие условия отражают реальный опыт вычислимого анализа, где строгие условия гладкости и монотонности позволяют строить алгоритмы поиска корней и эффективно находить решения. Также существуют более абстрактные подходы из области так называемой Абстрактной Каменно-Дуальной Теории и взаимодействия с теориями типов, где формулируются более деликатные, но конструктивно корректные версии ТПЗ, основанные на свойствах компактных подпространств, насыщенности и других специальных понятий. Это новые направления исследований, продолжающие развивать конструктивный анализ и расширять его применимость. Важно отметить, что существуют логические аналогии между ТПЗ и другими принципами, используемыми в классической математике, например LLPO (Лемма двух исключённых альтернатив), которые также не обладают конструктивной доказуемостью. Интересная связь и взаимная эквивалентность этих принципов в условиях аксиомы выбора подчёркивают сложность и взаимозависимость классической логики и её конструктивных аналогов.

В целом, теория топосов и конструктивная логика позволяют нам глубже понять фундаментальные ограничения классических доказательств и выявить пределы конструктивной математики. Вместо слепого утверждения истинности теоремы из-за её классической популярности, мы теперь знаем, что подход к доказательствам должен учитывать контекст логики и используемые аксиомы. Научное понимание таких нюансов помогает не только прояснить философские основания математики, но и применить результаты в вычислительных методах, где конструктивность имеет ключевое значение. Таким образом, доказательство отсутствия конструктивного доказательства ТПЗ — не просто теоретический курьёз, а важный показатель глубины и сложности математической логики, расширяющий горизонты понимания и применения математических утверждений в разных логических системах и практических сценариях.