В современном мире цифровые технологии проникают во все сферы жизни, от повседневных операций до государственных структур. Однако вместе с ростом цифровизации усиливается и проблема централизации управления данными. Этот тренд вызывает серьезную озабоченность в области приватности и безопасности личной информации. Недавние события, связанные с масштабными сбоями облачных сервисов и инициативами по централизации государственных данных, подтверждают, что нынешняя модель хранения и обработки информации далека от идеала. Сложившийся кризис централизации ставит под угрозу права пользователей на конфиденциальность и поднимает вопрос о необходимости системных изменений в инфраструктуре цифровых сервисов.

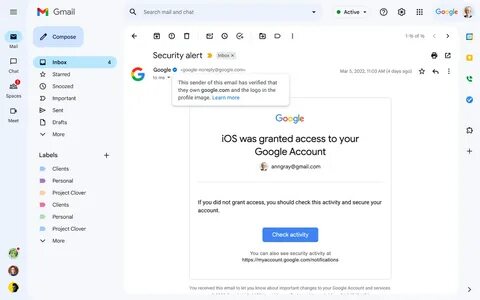

Централизованные облачные платформы представляют собой технологическую основу для хранения и обработки огромных объемов данных. Их популярность объясняется удобством, масштабируемостью и экономической эффективностью. Тем не менее, несмотря на все преимущества, существующая архитектура обладает значительными уязвимостями. Недавний пример сбоя в работе Amazon Web Services (AWS) на токийском дата-центре показал, насколько хрупка может быть инфраструктура, объединяющая миллионы пользователей и организаций. Выдающийся на первый взгляд инцидент продолжительностью всего 36 минут вызвал масштабные сбои в финансовой системе и онлайн-сервисах, с которыми мы все привыкли взаимодействовать ежедневно.

Подобные аварии не только нарушают сервисы, но и ставят под угрозу безопасность сохраняемых данных. Когда множество пользователей и организаций сосредотачивают важную информацию в одной точке, риски взлома, нарушения целостности и утечки значительно возрастают. Особенно тревожным становится предложение американской налоговой службы (IRS) создать так называемый «мега API» — единую облачную платформу, объединяющую доступ к налоговым данным всех граждан страны. Под лозунгом повышения эффективности это решение на деле может стать уязвимой точкой, способной привести к масштабным последствиям в случае технического сбоя, хакерской атаки или злоупотреблений политической властью. Складывается впечатление, что стремление объединить огромные объемы личных данных в одном месте ради упрощения доступа и автоматизации процессов идет вразрез с базовыми принципами обеспечения приватности.

Децентрализация, напротив, предлагает принципиально иное видение управления данными. Вместо единого центра — распределённые узлы, каждый из которых гарантирует безопасность и неприкосновенность информации независимо от других. Использование криптографических технологий и блокчейна обеспечивает неизменность и прозрачность, позволяя подтверждать действие данных без раскрытия самой информации. Особенно важна концепция нулевых знаний (zero-knowledge proofs), которая позволяет подтверждать соответствие определенным правилам без необходимости раскрытия личных данных. Например, налогоплательщик может быть верифицирован на право получения льготы или кредита без раскрытия деталей своей финансовой деятельности.

Такой подход поддерживает не только безопасность, но и автономию пользователя, сохраняя его права и контроль над собственной информацией. Еще один аргумент в пользу децентрализации — борьба с политическим риском. Когда данные сосредоточены в одних руках, возникает соблазн использовать их в корыстных или политических целях. Наличие единой точки доступа упрощает вмешательство и манипуляции, которые могут затронуть судьбы миллионов людей. Сегодня эти угрозы исходят от разработчиков и подрядчиков «мега API», а завтра — от тех, кто придет к власти с иными интересами и намерениями.

Разрушение демократии через технологическую уязвимость становится реальной угрозой. В странах, таких как Эстония, а также в ряде регионов Европейского союза, уже реализуются пилотные проекты по внедрению децентрализованной публичной инфраструктуры для цифровой идентификации и сервисов. Эти проекты подтверждают жизнеспособность и эффективность подхода, основанного на распределении данных и ответственности по множеству узлов, что оправдывает надежды на повышение безопасности, устойчивости и доверия пользователей. Конечно, децентрализация — не панацея. Технологии блокчейна и смарт-контрактов, хотя и обладают рядом преимуществ, требуют добросовестной разработки, гранулярного регулирования и продуманной интеграции в существующие государственные системы.

Проблемы масштабируемости, энергоэффективности и пользовательского опыта пока остаются важными вызовами. Тем не менее преимущества, в частности в области защиты приватности и обеспечения прозрачности, очевидны и трудно оспоримы. В контексте развития цифровой экономики и растущей значимости личных данных как «цифрового золота», вопросы безопасности и приватности становятся краеугольным камнем доверия между гражданами и государствами, бизнесом и пользователями. Ошибки и просчеты в этой сфере могут стоить обществам утраты доверия, финансовых потерь и политической дестабилизации. Текущая модель централизованного хранения и управления данными демонстрирует, что легкая доступность и эффективность нельзя ставить превыше безопасности и автономии пользователей.

История с AWS напоминает о том, что даже гиганты технологической индустрии не застрахованы от сбоев, а общество не должно подвергать риску свои фундаментальные права и свободы ради кратковременной выгоды или удобства. Если государственные институты, особенно такие ключевые, как налоговая служба, хотят обеспечить долгосрочную стабильность и доверие к своим сервисам, им необходимо пересмотреть и модернизировать подходы к управлению данными. Внедрение децентрализованных систем не просто уменьшит риски технологических сбоев, но и создаст условия для большей подотчетности и прозрачности власти, укрепляя позицию граждан и защищая их права. Переключение на децентрализованные модели — это не просто вопрос технологий. Это вопрос политической воли, социальной ответственности и переосмысления роли государства в цифровую эпоху.

В эпоху, когда данные становятся новым видом капитала, а приватность — редким ресурсом, каждое решение в этой области будет иметь последствия для будущих поколений. Обеспечение устойчивости цифровой инфраструктуры и защиты личных данных — задача комплексная, требующая сочетания инновационных технических решений, продуманного законодательства и глубокого понимания прав пользователей. Опыт других стран и регионов показывает, что это достижимо, но требует совместных усилий и последовательных шагов. В результате важно понять: кризис централизации — это не просто техническая проблема. Это вызов нашему фундаментальному пониманию свободы, приватности и демократических ценностей.

И ответ на него должен быть неотъемлемой частью стратегии развития современной цифровой экономики и управления государственными данными. От того, как мы справимся с этим кризисом, зависит не только безопасность данных, но и будущее цифрового общества в целом.