В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов людей. Эти платформы обещают нам связь, обмен опытом и новые возможности для общения, но вместе с тем они так или иначе приводят к глубокому психологическому и поведенческому явлению — зависимости от социальных медиа. Почему же, несмотря на многочисленные попытки создать более этичные и здоровые альтернативы, мы продолжаем быть словно затянутыми в бесконечный цикл скроллинга и кликов? Ответ кроется в глубинных экономических мотивациях и структуре индустрии, где внимание пользователей превратилось в товар, а наживка для мозга — в прибыльный ресурс. Социальные сети изначально задумывались как инструменты для общения и объединения людей. Они позволяли делиться важными моментами жизни и взаимодействовать с друзьями и близкими.

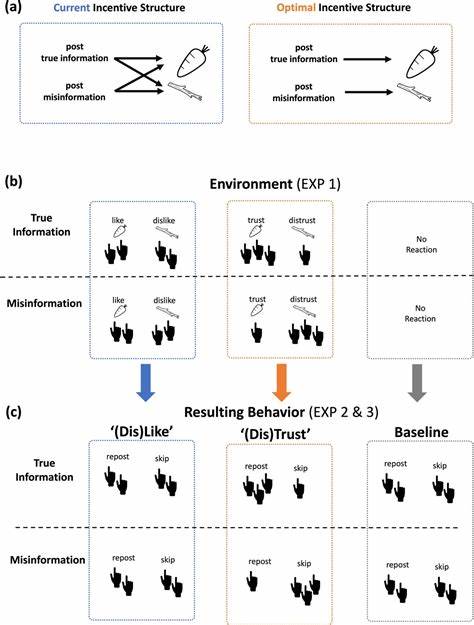

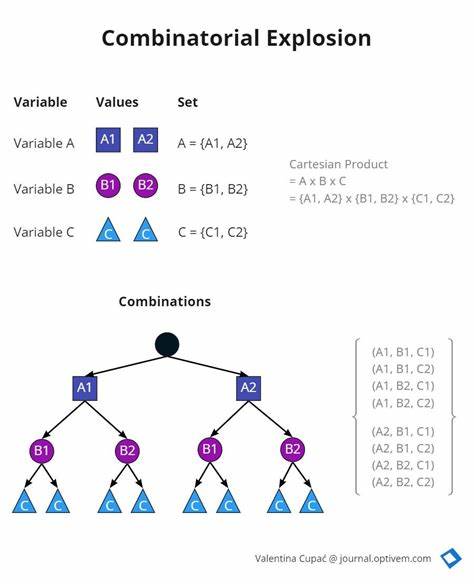

Однако, по мере масштабирования и выхода на рынок новых игроков, модель вознаграждения пользователей и, главное, инвесторов, неизбежно сместилась с задачи укреплять настоящие человеческие связи к фокусу на росте аудитории и времени, проведённом в приложениях. Этот переход от миссии к экономике роста стал одним из ключевых факторов, ведущих к созданию систем, вызывающих зависимость. Венчурное финансирование и давление на стартапы для быстрого привлечения пользователей создают необычайно жесткие условия. Каждая новая социальная платформа вынуждена продвигать показатели роста и вовлечённости, поскольку именно от них зависит дальнейший приток инвестиций и выживаемость на рынке. Чтобы держать пользователей активными, компании прибегают к применению поведенческих наук и технологических приёмов, заимствованных из игровой индустрии и азартных игр.

Интермиттирующее подкрепление, когда пользователь получает непредсказуемое вознаграждение за взаимодействие, действует подобно игре на автоматах, стимулируя мозг вырабатывать дофамин — химическое вещество, отвечающее за чувство удовольствия. Алгоритмы, управляющие лентами новостей и рекомендациями контента, настроены таким образом, чтобы удерживать внимание пользователя как можно дольше. Они анализируют реакции, выраженные эмоции, клики и прокрутки, чтобы показать материалы, вызывающие наиболее сильные эмоциональные всплески. Часто это контент, провоцирующий страх, гнев, зависть или удивление — эмоции, которые способствуют большему вовлечению. В итоге лента перестаёт быть просто средством общения и превращается в мощный инструмент манипуляции и эксплуатации.

Парадоксально, что даже платформы, исповедующие идеалы аутентичности и простоты, вынуждены подчиняться этим экономическим и психологическим законам. История успешных стартапов, таких как Instagram, BeReal или Clubhouse, демонстрирует типичную траекторию: на старте с упором на прозрачность и качество взаимодействия, а затем постепенный отход к оптимизации для роста и монетизации. В конечном итоге они оказываются заложниками системы, в которой пользователь — это не человек с эмоциями и потребностями, а источник данных и внимания, преобразуемый в прибыль. Зависимость от социальных сетей не заключается в слабости воли отдельно взятого человека. Она системна и укоренена в архитектуре и бизнес-моделях, работающих на стимулирование постоянного возвращения и увеличения времени использования.

Методы борьбы на индивидуальном уровне, будь то цифровые детоксы, лимитирование экранного времени или приложения для блокировки других приложений, оказываются малоэффективными, поскольку не меняют самой среды и правил игры. Производители социальных платформ нанимают команды поведенческих психологов, которые проводят тысячи экспериментов, направленных на выявление и эксплуатацию психологических уязвимостей пользователей. Они знают, что ощущение неожиданности и редких вознаграждений удерживает сильнее, чем регулярность. Они понимают, что социальное сравнение — мощный мотиватор для активности, а провокация негатива и споров — способ увеличить вовлечённость. Таким образом, система сознательно конструируется как сложнейший механизм привыкания и манипуляции.

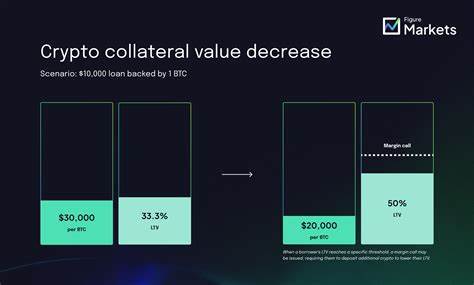

На фоне этого резко возрастает количество психических проблем, особенно среди молодого поколения, которое выросло в эпоху смартфонов и социальных сетей. Статистика показывает рост уровня тревожности, депрессии и других расстройств, напрямую связанных с постоянным присутствием в цифровом пространстве, сравнивании себя с идеализированными образами и невозможности отключиться от беспрерывных потоков информации и эмоциональных раздражителей. Для решения этой глобальной проблемы необходима глубокая перестройка подходов и структур. Во-первых, следует пересмотреть модели финансирования социальных платформ. Отказ от венчурного капитала и рекламной модели в пользу общественных или кооперативных форм мог бы сместить акцент с максимизации вовлеченности к улучшению качества взаимодействия и пользовательского благополучия.

Примером такой модели служит Википедия, которая успешно функционирует на пожертвования и ориентируется не на рост, а на общую ценность контента. Регулирование алгоритмов и обеспечение их прозрачности — ещё один важный шаг. Аналогично тому, как государства контролируют табачную промышленность, можно вводить стандарты, предотвращающие использование психологических трюков для навязывания негативного и наркоманоподобного поведения. Современные законодательные инициативы, например, в Европейском союзе, уже затрагивают вопросы прозрачности и ответственности платформ, однако возможность и степень реализации таких мер остаются предметом дискуссий и технических вызовов. Разделение функций платформ — экономических и социальных — может помочь минимизировать конфликт интересов.

В идеале сервис, призванный объединять людей и поддерживать реальные связи, не должен одновременно быть инструментом агрессивной рекламы и извлечения прибыли за счёт внимания пользователей. Реформа бизнес-моделей и внедрение альтернативных критериев успеха, ориентированных на качество взаимодействий и пользовательское благополучие, а не рост количества активных пользователей, могли бы существенно изменить ландшафт социальных сетей. Долгосрочным же решением могло бы стать создание и развитие альтернативных пространств для человеческого общения, не завязанных на алгоритмические рекомендации и монетизацию внимания. Это могли бы быть цифровые или офлайн-третичные пространства, где взаимодействие происходит искренне, без промежуточных слоёв автоматизации и коммерциализации. Такие инициативы требуют новых технологий, понимания психологических и социальных процессов и, главное, готовности общества пересмотреть приоритеты.