В последние годы наука о поведении животных сделала большие шаги вперед благодаря развитию технологий и аналитических методов, позволяющих получать более глубокие и точные данные о скрытых процессах, протекающих внутри организма. Одним из таких прорывных направлений стало исследование внутреннего состояния животных, такого как внимание, мотивация или усталость, путем анализа изменений и движений лица. Такой подход стал возможен благодаря использованию методов компьютерного зрения, глубокого обучения и моделям статистического анализа, которые помогают раскрывать тончайшие сигналы, трансформирующиеся в поведение. Особое место в этих исследованиях занимают мыши и обезьяны — представители довольно далеких видов с разной степенью развития визуальной системы и социальной коммуникации. Несмотря на различия, у них можно заметить определённые сходства в проявлении внутреннего состояния через мимику.

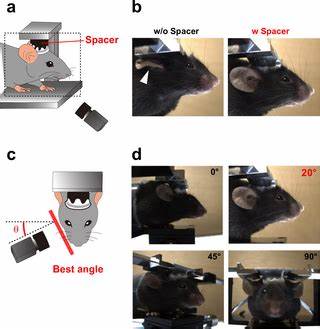

Недавние исследования продемонстрировали, что по изменениям в выражении лица, таким как движения бровей, носа, ушей и глаз, можно достаточно точно предсказать когнитивное состояние животных, а в частности их готовность реагировать на стимулы и успешность выполнения задач. Одним из инновационных подходов стали виртуальная реальность и сложные визуальные задачи, в которых мыши и обезьяны участвуют в одной и той же среде и при одинаковых условиях. Такое унифицированное испытание позволило сравнивать данные и выявлять сходства в динамике поведения и внутренних состояний у этих видов. У животных фиксируется движение лица с помощью камер и алгоритмов распознавания, создающих подробный профиль движений и позиций ключевых точек, от которых зависит выражение лица. Далее эти данные проходят обработку через специализированные математические модели, такие как Марковские модели со сменой состояний и линейные регрессии.

Они позволяют выявлять скрытые внутренние состояния, которые проявляются в совокупности предшествующих мимическим показателям и коррелируют с реакцией животных на задания — скоростью реакции и точностью решения задачи. Интересно, что модель не обучалась напрямую на целях или результатах, а только на временных показателях реакции, что усиливает надежность вывода о тесной связи мимики с внутренними когнитивными процессами. В ходе исследований было выявлено несколько ключевых стадий внутреннего состояния, которые можно рассматривать как когнитивные режимы, например, состояние высокой концентрации и внимания, состояние импульсивности и быстродейственности, а также низкой активности, проявляющейся в медленной реакции и ошибках. Эти состояния сопровождаются характерными паттернами лицевых движений, которые частично совпадают у разных видов. Такое совпадение говорит о том, что мимика не только отражает эмоциональные составляющие, но также может передавать информацию о когнитивных и мотивационных процессах, имеющих общие эволюционные корни.

Не менее важным открытиям стало то, что распределение и динамика переходов между этими состояниями различается у обезьян и мышей. Обезьяны демонстрируют более стабильные внутренние состояния, с менее частыми переключениями, тогда как мыши склонны чаще менять когнитивный режим. Предполагается, что это может быть связано с характером обучения и уровнем тренированности или же с видами адаптивного поведения, которые отражают разный стиль обработки информации у данных видов. Кроме того, анализ значимости отдельных элементов мимического выражения показал, что ни один параметр лица — будь то движение ноздрей, бровей или размер зрачка — не является универсальным маркером состояния. Вместо этого важна именно комплексность, взаимодействие нескольких признаков, что требует интегративного подхода к интерпретации мимики.

Например, размер зрачка, часто рассматриваемый как индикатор возбуждения, изменяет свое значение в зависимости от общего внутреннего состояния, делая односторонний анализ недостаточным. Этот комплексный взгляд открывает перспективы для более точного выявления и мониторинга когнитивных состояний животных на ходу, без необходимости использования более инвазивных или ограничительных процедур. Возможность определять моменты фокусировки или рассеянности внимания поможет глубже понимать механизмы принятия решений, мотивационные драйверы и реакции на окружение. Применение таких подходов имеет значение не только для фундаментальной науки, связанной с изучением поведения и нейробиологии. Они могут быть полезны при проектировании роботов и искусственных систем, стремящихся к имитации поведенческих паттернов живых существ.

Также эти исследования будут востребованы в области ветеринарии, зоологии, охраны дикой природы и даже в сфере развития методов лечения когнитивных расстройств или оценки состояния животных в лабораторных условиях. Современные технологии, которые лежат в основе анализа мимики — глубокое обучение и стратегии отслеживания позы, становятся все доступнее и благодаря этому исследования подобного рода будут расширяться и углубляться. Перспективной является интеграция этих данных с другими источниками информации, например, с данными о нейронной активности, физиологических показателях или поведении в других сенсорных модальностях. Таким образом, выражения лица — это не просто отражение эмоций или социальных сигналов, а доводы внутреннего мира животного, которые можно расшифровать и использовать для построения целостной картины его когнитивного состояния. Мыши и обезьяны, несмотря на разницу в биологии и экологии, обладают общей способностью выражать внутреннее через лицо, что свидетельствует о яркой эволюционной конвергенции и делает их моделью для широко применимых научных поисков.

В результате, понимание скрытых стаций и когнитивных процессов через анализ мимики открывает новые горизонты в научном изучении поведения и мозга, а также способствует созданию межвидовой коммуникации, объединяющей биологию, технологии и искусственный интеллект в одну систему понимания живых существ.